Spinozismo // Diego Sztulwark

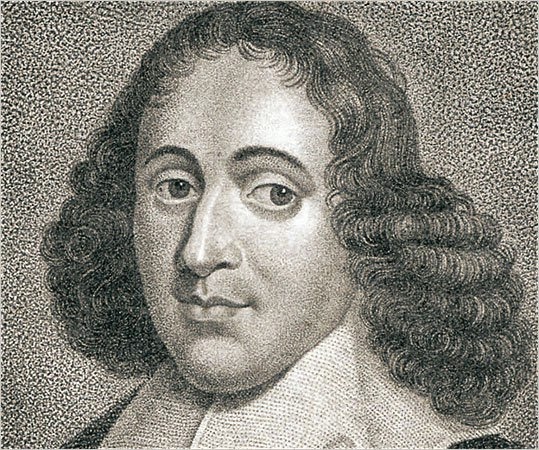

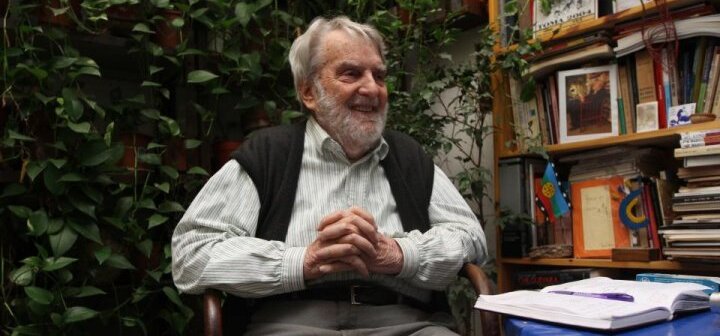

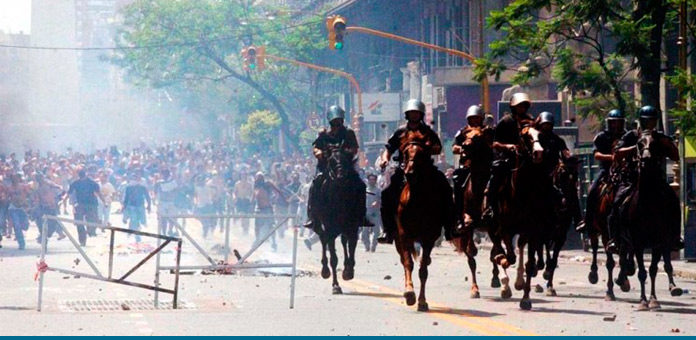

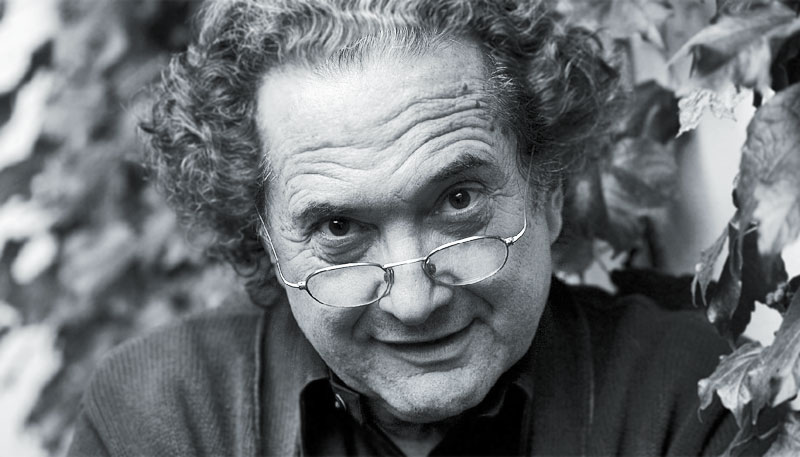

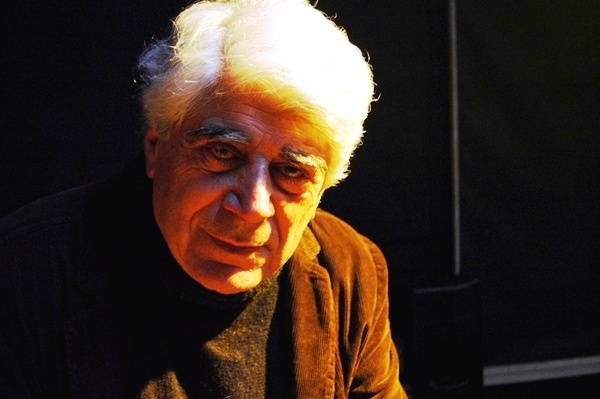

Se escribió de él que era algo así como el Cristo de la filosofía porque encarnó una vez lo impensable: la inmanencia “absoluta”. Lxs demás filósofxs, como apóstoles, se acercan más o menos a él, irreverentes o fieles, dóciles, escépticos o descreídos: jamás indiferentes. Con variantes diversas, este tipo de cosas se han escrito sobre Spinoza. Sus mas enconados detractores emplearon fórmulas inversas, presentándolo como una suerte pestilente anticristo, por haber redactado textos que ningún sistema de obediencias puede aceptar, ni refutar. Spinozistas son por tanto quienes descubriéndose a sí mismos en el vértigo de esa corriente irresistible -inmanencia-, procuran recorrer con libertad y rigor ese espacio en que lo absoluto es por fin abierto a la praxis, aún si en ese recorrido se constata una distancia infinita entre Spinoza y nosotrxs. Pero Spinoza no creyó que Jesús fuera un Cristo, ni que un Dios pudiera “encarnar” en un ser finito. La ironía (deleuziana-guattariana) de proponerlo como mesías de la filosofía tiene algo del humor inconformista que acompaña a quienes, sabiéndose íntima e irremediablemente ligados al autor de ese libro llamado «Etica» (nombre que rechaza la separación entre pensamiento y existencia), no desean asumir esa ligazón al modo de una religión, y por eso hacen del spinozismo un pensamiento exigente que si por un lado no llega nunca a deslindarse -se lo invoque o no- del nombre propio de Spinoza, no puede, por otro, admitir que nombre alguno -ni siquiera ese, vinculado a la inmanencia absoluta- sea ocasión para que se filtre la trascendencia, emanada del hábito de concebir lo absoluto como envuelto en una distancia imposible de recorrer, al modo teológico, secreto origen de los mecanismos que había que descubrir para comprender por fin las razones por las que los humanos fabricamos nuestras prisiones como si fueran libertades. Esa exigencia es la de lxs maestrxs de nuestro tiempo, quienes mejor han sabido desplazarse hacia esa idea extrema de la inmanencia -solo una vez pensada a fondo-, redescubriéndola como nervadura de lo real (expresión de Marilena Chauí) en que se entreteje cada pensamiento -y experiencia- que tenemos o podemos tener, y luchando a brazo partido por delinear los contornos de un pensamiento que sea capaz de inscribir esas experiencias comunes (lo que Louis Althusser llamaba “materialismo”), luz que permite volver a descifrar cada vez las claves de la producción de potencia que en los modos finitos “comunicantes” (al decir de Etienne Balibar) admite ser leía como series de aperturas, o “anomalías”, en que las que lo metafísico es descubierto como política y constitución (como piensa Toni Negri), objeto de una praxis que supone una fuerte reflexión sobre los modos de conocer (Alexander Matheron) y sobre las vías de la institución colectiva, como base de una problematización crítica de la persistente respuesta hobbeseana -como estatización de la obediencia en condiciones de mercado- al problema de las reglas que organizan la potencia de los muchos (Paolo Virno) por medio de una investigación a fondo sobre el papel de la filosofía como denuncia del terror sobre los cuerpos y las almas (como hizo entre nosotrxs León Rozitchner), herencia última -incluso y sobre todo en lo neoliberal- de lo teológico-político.