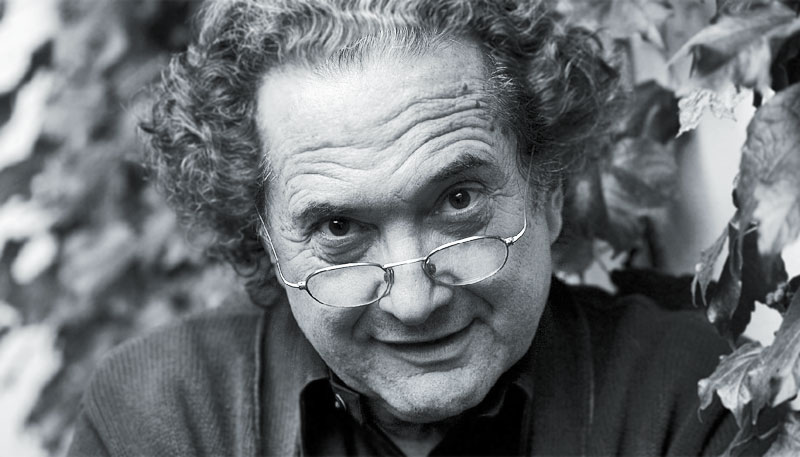

Sobre la mutación del deseo // Franco Bifo Berardi

Empecé a leer a Félix Guattari en 1974. Estaba en un cuartel en el sur de Italia, cuando el servicio militar era obligatorio para los jóvenes sanos de cuerpo y mente, pero servir a la patria no tardó en irritarme, y estaba buscando una salida cuando un amigo me sugirió que leyera a aquel filósofo francés que recomendaba la locura como vía de fuga.

Entonces leí Una tomba per Edipo. Psicoanalisi e trasversalità publicado por Bertani, y me inspiró un acto de locura. El coronel de la clínica psiquiátrica me reconoció como demente y así conseguí volver a casa.

A partir de ese momento, pasé a considerar a Félix Guattari como un amigo cuyas sugerencias pueden ayudarle a uno a escapar de cualquier tipo de cuartel.

En 1975 publiqué el primer número de una revista llamada A/traverso, que traducía conceptos esquizoanalíticos al lenguaje del movimiento de estudiantes y de jóvenes trabajadores llamado Autonomía.

En 1976, con un grupo de amigos, empecé a emitir en la primera radio libre italiana, Radio Alice. La policía intervino para cerrar la radio durante los tres días de revuelta estudiantil en Bolonia, tras el asesinato de Francesco Lorusso.

El movimiento de Bolonia de 1977 utilizó la expresión «autonomía deseante», y el pequeño grupo de editores de radio y revistas se autodenominaron»transversales».

La referencia al postestructuralismo fue explícita en las declaraciones públicas, en los panfletos, en las consignas de la primavera del 77.

Habíamos leído El Anti-Edipo, no entendíamos gran cosa, pero una palabra nos había llamado la atención: la palabra «deseo».

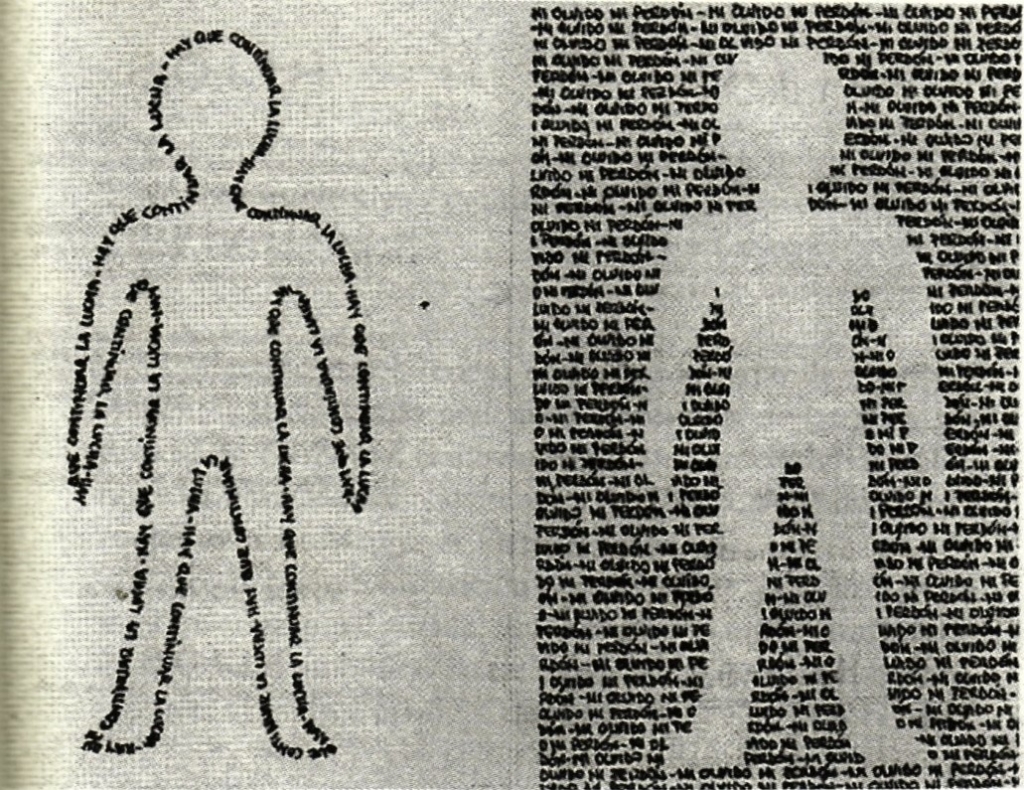

Entendimos bien este punto: el motor del proceso de subjetivación es el deseo. Debemos dejar de pensar en términos de «sujeto», debemos olvidar a Hegel y toda la concepción de la subjetividad como algo empaquetado de antemano que simplemente habría que organizar. No hay sujeto, hay corrientes de deseo que fluyen a través de organismos que son a la vez biológicos, sociales y sexuales. Y conscientes, por supuesto. Pero la conciencia no es algo que pueda considerarse puro, indeterminado. La conciencia no existe sin el trabajo incesante del inconsciente, de este laboratorio que no es un teatro porque allí no se representa una tragedia ya escrita, sino una tragedia atravesada por corrientes de deseo que escribimos y reescribimos sin cesar.

Por otra parte, el concepto de deseo no puede reducirse a una tensión siempre positiva. El concepto de deseo sirve de clave para explicar las oleadas de solidaridad social y las oleadas de agresión, para explicar las explosiones de ira y el endurecimiento de la identidad.

En resumen, el deseo no es un chico bueno y alegre; al contrario, puede retorcerse, cerrarse sobre sí mismo y acabar produciendo efectos de violencia, destrucción, barbarie.

El deseo es el factor de intensidad en la relación con el otro, pero esta intensidad puede ir en direcciones muy diferentes e incluso contradictorias.

Guattari también habla de ritornelli [estribillos], para definir concatenaciones semióticas capaces de relacionarse con el entorno. El ritornello es una vibración cuya intensidad puede concatenarse con la intensidad de tal o cual sistema de signos, es decir, de estímulos psicosemióticos.

El deseo es la percepción de un ritornello que producimos para captar las líneas de estimulación procedentes de lo otro (un cuerpo, una palabra, una imagen, una situación) y para tejer una red con estas líneas.

Del mismo modo, la avispa y la orquídea, dos entidades que no tienen nada que ver entre sí, pueden producir efectos útiles la una para la otra.

El deseo no es un dato natural, sino una intensidad que cambia según las condiciones antropológicas, tecnológicas y sociales.

Por una reconfiguración del deseo

Se trata, pues, de problematizar el concepto de deseo en el contexto de la época actual, una época que puede definirse por la aceleración neoliberal y la aceleración digital.

La economía neoliberal ha acelerado el ritmo de explotación del trabajo, especialmente del trabajo cognitivo, la tecnología digital conectiva ha acelerado la circulación de la información y, en consecuencia, ha intensificado hasta el extremo el ritmo de la estimulación semiótica, que es, al mismo tiempo, estimulación nerviosa.

Esta doble aceleración es el origen y la causa de la intensificación de la productividad que ha hecho posible el aumento de los beneficios y la acumulación de capital, pero también es el origen y la causa de la sobreexplotación del organismo humano, en particular del cerebro.

Por lo tanto, tenemos la tarea de distinguir los efectos que esta sobreexplotación ha producido en el equilibrio psíquico y la sensibilidad de los seres humanos como individuos, pero sobre todo como colectividades.

En particular, se trata de reflexionar sobre la mutación que ha afectado al deseo, teniendo en cuenta el trauma que la experiencia de la pandemia ha producido en el psiquismo colectivo. Puede que el virus se haya disuelto, que la infección se haya curado, pero el trauma no desaparece de la noche a la mañana, hace su trabajo. Y el trabajo del trauma se manifiesta en una especie de sensibilización fóbica al cuerpo del otro, especialmente a la piel, los labios, el sexo.

Durante las dos décadas del nuevo siglo, diversas investigaciones han demostrado que la sexualidad está cambiando de forma profunda, y el shock vírico no ha hecho sino reforzar esta tendencia que hunde sus raíces en la transformación tecno-antropológica de los últimos treinta años.

En el libro I-Gen (Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and Completely Unprepared for Adulthood-and What That Means for the Rest of Us? [2017]), Jean Twenge analiza la relación entre la tecnología conectiva y los cambios en el comportamiento psíquico y afectivo de las generaciones que se han formado en un entorno tecno-cognitivo de carácter numérico y conectivo.

Tengo por costumbre definir a los humanos que vinieron al mundo después del cambio de siglo como la generación que aprendió más palabras de una máquina que de la voz singular de un ser humano.

En mi opinión, esta definición es útil para comprender la profundidad de la mutación que estamos analizando: sabemos por Freud que el acceso al lenguaje no puede entenderse sin la dimensión afectiva.

Tampoco debemos olvidar lo que escribe Agamben en su libro El lenguaje y la muerte: la voz es el punto de encuentro entre la carne y el sentido, entre el cuerpo y el significado. La filósofa feminista Luisa Muraro, además, sugiere que el aprendizaje del significado está vinculado a la confianza del niño en su madre. Creo que una palabra significa lo que significa porque mi madre me lo dijo, estableció una relación entre el objeto percibido y un concepto que lo significa.

El fundamento psíquico de la atribución de sentido se basa en este acto primordial de reparto afectivo, de co-evolución cognitiva que garantiza la vibración singular de una voz, de un cuerpo, de una sensibilidad.

Pero entonces, ¿qué ocurre cuando la voz singular de la madre (o de otro ser humano, poco importa) es sustituida por una máquina?

El sentido del mundo se sustituye entonces por la funcionalidad de los signos que permiten obtener resultados operativos, a partir de la recepción e interpretación de signos desprovistos de toda profundidad afectiva y, por tanto, de toda certeza íntima.

El concepto de precariedad muestra aquí su sentido psicológico y cognitivo como fragilización y des-erotización de la relación con el mundo.

El erotismo como intensidad carnal de la experiencia y el deseo en su relación (no exhaustiva) con el erotismo entran en disputa.

Deseo y sexualidad

Generalmente asociamos el deseo con la carne, con la sexualidad, con el cuerpo que se acerca al otro cuerpo. Pero hay que subrayar que la esfera del deseo no puede reducirse a su dimensión sexual, aunque esta implicación esté inscrita en la historia, la antropología y el psicoanálisis. El deseo no se identifica con la sexualidad y, de hecho, se puede concebir la sexualidad sin deseo.

En el concepto y la realidad del deseo hay algo más que sexo, como nos muestra el concepto freudiano de sublimación, que se refiere a las investiduras no directamente sexuales del propio deseo.

La pandemia ha completado un proceso de de-sexualización del deseo que llevaba mucho tiempo preparándose, desde que la comunicación entre cuerpos conscientes y sensibles en el espacio físico fue sustituida por el intercambio de estímulos semióticos en ausencia de cuerpo. Esta desmaterialización del intercambio comunicativo no borró el deseo, sino que lo trasladó a una dimensión puramente semiótica (o más bien hipersemiótica). El deseo se desarrolló entonces en una dirección no sexual, o si se quiere, post-sexual, que vino a manifestarse en la condición de aislamiento que la pandemia regularizó y casi institucionalizó. Todo el cuerpo teórico y práctico de la psicología, el psicoanálisis e incluso la política debe ser reconsiderado porque la subjetividad subyacente ha sido irreversiblemente trastocada y transformada.

El psicoanalista italiano Luigi Zoja ha publicado un libro sobre el agotamiento (y la desaparición tendencial) del deseo (el título es, de hecho, Il declino del desiderio). Es un texto lleno de datos muy interesantes sobre la drástica reducción de la frecuencia de los contactos sexuales y, en general, del tiempo dedicado al contacto, a la relación en presencia. Pero la hipótesis central del libro (la desaparición del deseo) me parece cuestionable. En mi opinión, no es el deseo en sí lo que desaparece, sino la expresión sexualizada del deseo. La fenomenología de la afectividad contemporánea se caracteriza cada vez más por una drástica reducción del contacto, el placer y la relajación psíquica y física que posibilita el contacto piel con piel. Esto conlleva una pérdida de confianza sensual, una pérdida del sentimiento de complicidad profunda que hace tolerable la vida social: el placer de la piel que reconoce al otro a través del tacto, la sensualidad, el dulce goce de la intimidad de la mirada.

Perversión del deseo y agresividad contemporánea

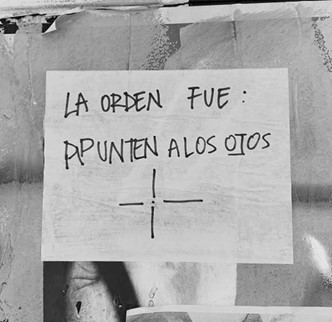

La de-sexualización corre, en efecto, el riesgo de convertir el deseo en un infierno de soledad y sufrimiento que espera ser expresado de una forma u otra. La violencia sin sentido que estalla cada vez más en forma de agresión armada y asesina contra inocentes más o menos desconocidos (los atentados mortíferos que se multiplican por doquier desde Columbine en 1999, y de los que los Estados Unidos son el teatro principal) no es más que la punta del iceberg de un fenómeno que a nivel político está trastornando la historia del mundo entero. ¿Cómo se puede explicar la elección de un individuo como Donald Trump o como Jair Bolsonaro por la mitad del pueblo estadounidense o brasileño, si no como una manifestación de desesperación y autodesprecio?

La elección de un idiota ignorante que expresa opiniones abiertamente racistas o criminales tiene profundas similitudes (a nivel psíquico, pero también a nivel político) con matanzas que no pueden explicarse más que en términos de demencia dolorosa, de deseo suicida. Lo que seguimos llamando fascismo, nacionalismo o racismo ya no puede explicarse en términos políticos. La política no es más que el terreno espectacular en el que se manifiestan estos movimientos, pero la dinámica de la agresividad social contemporánea no tiene casi nada que ver con los valores ideales autoproclamados del fascismo del siglo pasado, con el nacionalismo de los siglos modernos. La retórica suele ser similar, pero el contenido no tiene nada de políticamente racional.

Sólo el discurso sobre el sufrimiento, la humillación, la soledad y la desesperación puede dar cuenta del fenómeno que ahora caracteriza a la mayor parte de la historia del mundo en la fase de agotamiento de la energía nerviosa, y en la espera de una extinción que se presenta cada vez más como un horizonte inevitable.

La generación que se define con amargura irónica «última generación» (o también «generación Z»), la generación que ha aprendido más palabras de una máquina que de la voz de su madre, o de otro ser humano, se ha formado en un entorno físico y psíquico cada vez más intolerable. La comunicación de esta generación casi sólo se ha desarrollado en un ambiente tecnoinmersivo cuya consistencia es puramente semiótica.

Nos disponemos a vivir la propia extinción como una simulación inmersiva. La producción mediática está cada vez más saturada de los signos de esta desesperación, que funcionan a la vez como síntomas de un malestar y como factores de propagación de una patología: pienso en películas como Joker, Parasite, pero también en series de la neotelevisión global Netflix: Squid Game y otros mil productos similares.

El trauma viral de Covid no hizo sino multiplicar el efecto de la hipersemiotización, pero las condiciones técnicas y culturales ya existían. Llegados a este punto, lo único que podemos hacer es intentar comprender esta mutación, y podemos definirla como una mutación de-sexualizante que afecta al deseo.

El deseo no ha dejado de ser el motor del proceso de subjetivación colectiva, pero esta subjetivación se manifiesta ahora como ansiedad, como automutilación o a veces como agresión, porque al no poder florecer y expresarse, se pervierte en formas agresivas.

La de-sexualización del deseo de la que encontramos huellas por doquier se traduce a nivel social en una des-historización de las motivaciones de la acción colectiva. Asistimos a un fenómeno masivo de desvinculación y deserción: abstención mayoritaria de la política, deserción de la procreación, abandono del trabajo. Este fenómeno debe ser objeto de un análisis teórico (diagnóstico) que posibilite estrategias de acción discursiva y política (terapia) de las que actualmente carecemos por completo.

Traducción de Juan Dorado

Artículo original: Nero Editions