La larga risa de todos estos años // Rodolfo E. Fogwill

No éramos tan felices, pero si en las reuniones de los sábados alguien hubiese preguntado si éramos felices, ella habría respondido “seguro sí”, o me habría consultado con los ojos antes de decir “sí”, o tal vez habría dicho directamente “sí”, volteando su largo pelo rubio hacia mi lado para incitarme a confirmar a todos que éramos felices, que yo también pensaba que éramos felices. Pero éramos felices. Ya pasó mucho tiempo y sin embargo, si alguien me preguntase si éramos felices diría que sí, que éramos, y creo que ella también diría que fuimos muy felices, o que éramos felices durante aquellos años setenta y cinco, setenta y seis, y hasta bien entrado el año mil novecientos setenta y ocho, después del último verano.

Salía por las tardes, a las dos, o a las tres.Siempre los martes, miércoles y jueves, después de mediodía, se maquillaba, me saludaba con un beso, se iba a hacer puntos y no volvía hasta las nueve de la noche.

A fin de mes, si había dinero, no salía a hacer puntos. Entonces, también aquellas tardes de martes a jueves nos quedábamos charlando, tomando té, o ella se encerraba en el cuarto para mirar televisión mientras yo trabajaba, o me acostaba a descansar sobre la hamaca paraguaya que habíamos colgado en el balcón.

Y si faltaba plata, en la primera semana del mes hacía dos puntos cada tarde: se iba temprano al centro, hacía algún punto, después volvía a nuestro barrio para hacer otro punto por Callao, y yo la esperaba sabiendo que aquella noche llegaría más tarde. Pero siempre teníamos dinero. Hubo caprichos: el viaje a Miami, los muebles de laca con gamuza amarilla y la manía de andar siempre cambiando de auto, esos fueron los gastos mayores de la época, y como casi nunca nos faltaba plata, ella hacía, puntos entre martes y jueves las primeras semanas del mes, llegaba a casa bien temprano, me daba un beso, se cambiaba y se encerraba a cocinar.

A veces pienso que por entonces cada día era tan parecido a los otros, que por esa constancia y esa semejanza se producía nuestra sensación de felicidad.

Salía temprano. Dejaba el taxi en Veinticinco de Mayo y Corrientes y se iba caminado hacia Sarmiento; a veces se entretenía mirando una vidriera de antigüedades, monedas viejas, estampillas. Serían las tres. Había por ahí hombres parados frente a las pizarras de las casas de cambio, gente que copia en sus libretas las cotizaciones, y el precio de los bonos y de los dólares de cada día. Alguno de ésos la miraba.

Entraba al bar de la esquina de la Bolsa. Se hacía servir un té en la barra y generalmente alguien la veía y la reconocía y la citaba. Los conocidos la citaban allí, en el bar de la Bolsa.

Los hombres no podían olvidarla con facilidad.

Si no conseguía cita, pagaba el té, dejaba su propina, se iba caminando por Sarmiento, y en algún quiosco compraba revistas francesas o brasileñas para mirarlas tomando su café en la confitería Richmond de la calle Florida.

Ahí siempre alguien se le acercaba. De lo contrario, poco antes de las cuatro, salía a recorrer Florida hacia la Plaza San Martín mirando vidrieras, o demorándose en las cercanías del Centro Naval y en los barcitos de la zona, llenos de oficiales de paso que dejan sus familias en las bases del sur y sabían de ella.

Si no encontraba un oficial, seguía hasta Charcas y pasaba por la vieja galería, donde nunca solía fallar, porque si los mozos del snack bar la veían sola, le presentaban a los turistas que habían andado por ahí buscando una mujer.

Una mujer. ¿Qué sabrían ellos qué es una mujer? Yo sí sé. Sé que ella era una mujer. No sé si lo sabrán todos los hombres que la encontraban en la Bolsa, en la Richmond, en el Centro Naval, o en algún sitio de su camino entre la Bolsa de Comercio y la galería, pero sé que algunos lo supieron, y fueron sus amigos, y casi amigos míos fueron –los conocí–, y me consta que, por conocerla, algunos de ellos aprendieron qué es una mujer.

Algunas veces se le acercaban hombres de civil fingiendo que buscaban citas, pero ella los descubría –tenía para eso un olfato especial–, y les decía que se fuesen a alcahuetear a otro.

Los especiales, los de la División Moralidad, la dejaban seguir. En cambio, los oficiales nuevos de las comisarías, recién salidos de los cursos, se ofendían y la llevaban detenida a la seccional. Allí tenía que hablar con los de la guardia; mostraba las fotos de publicidad, los documentos, las llaves de casa y las del auto y los jefes le permitían salir.

¿Qué otra cosa podían hacer? Una noche llegó a casa con un subcomisario.

Yo la esperaba trabajando frente a mi escritorio, y cuando oí la cerradura, miré hacia la puerta para ver su carita sonriente y lo vi a él.

Parecía un profesor de tenis, o un vividor de mujeres ricas. El notó la expresión de mi cara al oír que me lo presentaban como subcomisario y quedó sorprendido, igual que yo. ‘ Me reconoció por aquella película de la Edad Media –la del whisky como había pensado que ella vivía sola, miraba mi kimono de yudo, veía el desorden de papeles sobre mi escritorio, y la miraba a ella, averiguando.

Notó un papel de armar entre mis libros. Era un papel americano, con los colores de la bandera yanqui y preguntó si fumábamos. Ella dijo que estaba para ofrecer a las visitas y a él le pareció bien y siguió curioseando entre los libros. Esa primera vez estuvo medio trabado, igual que yo, que jamás esperé que me trajera un policía a casa.

Pero después nos hicimos amigos. Se acostumbró a venir y nos telefoneaba desde el garage para anunciar que al rato subiría a tomar algo, o a charlar. Dejaba sus armas en el auto. Para ellos es obligatorio llevar siempre la pistola en su funda de la cintura, o en esas carteritas que usan ahora, pero él, por respeto a la casa, dejaba todo en el garage.

A veces preguntaba por ella: –¿Y Franca…? –Parecía amenazarme: “si decís que no está, seguro que me muero…”.

Y yo le explicaba que estaría haciendo puntos, que pronto llegaría, y lo invitaba con un whisky.

Para no molestar, él se quitaba los zapatos, se acostaba en el sillón del living y se quedaba ahí mirando el techo hasta que ella llegara, sólo por verla, aunque estuviesen esperándolo en su oficina, una sección especial de vigilancia que funcionaba cerca de casa en la época de la presidencia de Isabel.

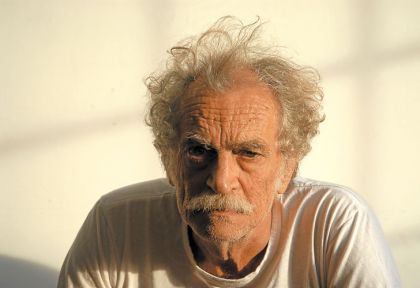

Parecía un instructor de tenis, o el encargado de un yate de lujo. Siempre de sport, bronceado; tenía cuarenta y dos años, pero parecía menor, de treinta o treinta y cinco. Se llamaba Solanas.

Fuimos bastante amigos. No es fácil ahora confesar amistad hacia un policía, pero no has sido el único. También siento amistad hacia el inspector Fernández, de la Policía Federal, a la llaman la mejor del mundo aunque a él lo tenga destinado a una comisaría de mala muerte, en un barrio donde jamás nada sucede. A Solanas lo había conocido haciendo puntos.

Le habrá cobrado, la primera vez, lo mismo que por entonces les cobraba a todos; serían veinte, o veinticinco mil pesos: unos cien dólares, quinientos millones de ahora. ¿Cómo decirlo si el valor del dinero cambia más que cualquier otra costumbre de la gente…? Desde que se hizo amiga de Solanas y lo empezó a traer a casa, nunca volvió a cobrarle.

Tampoco creo que haya vuelto a acostarse con él: ella diferenciaba a los amigos de los puntos, y entre los puntos distinguía bien a los clientes estables de aquellos hombres ocasionales que aceptaba sólo cuando veía que se le estaba yendo la tarde sin conseguir un conocido. . Si los entraba a casa, significaba que ya era amiga de los puntos. Saldrían del hotel, o del departamentito del hombre y entusiasmados, irían a un bar para seguir charlando. Después, cuando llegaba la hora de volver, ella querría volver –necesitaba volver–, se haría acompañar hasta la puerta y si seguía la charla y le seguía el entusiasmo, lo hacía subir a nuestro departamento.

Cuando está comenzando una amistad, nada la puede detener. Por eso, al nuevo amigo ella lo hacía pasar, lo presentaba, y el hombre seguía hablando conmigo mientras ella se cambiaba y se encerraba a cocinar para los tres.

Los que se hacían amigos cenaban en casa; a los que no se querían ir, les preparábamos una camita en el living, y ahí dormían, sin preocuparse por lo que hacíamos en nuestra habitación.

Hasta venir a nuestro departamento nunca un cliente sabía de mí. Yo en cambio sabía de ellos porque Franca me detallaba todo lo que hacía con los puntos. Fue una época. Yo quería averiguar, conocer más. Sentía curiosidad por entender qué había hecho cada tarde, y hasta «ataba de imitar, por la noche, lo que ella había estado haciendo con los puntos durante el día.

Por eso conocí, sin haber ido nunca, todos los hoteles que a ella le gustaban, y hasta podía imaginarme los departamentitos de los solteros, y la decoración de los departamentos que alquilan los casados para escaparse un poco de la mujer. Tenía de cada uno de esos lugares una idea tan nítida como la de Franca, que se acostaba allí dos o tres veces por mes.

Parece mentira, pero la gente, aun en las cosas que hace más en la intimidad, se parece entre sí tanto como en las que hace porque las vio hacer antes a los vecinos, a sus socios del club o a los actores de las propagandas de la televisión.

Después dejé de averiguar. Ella me anunciaba si había hecho algo poco común, aunque eso sucediera muy pocas veces.

Celos jamás sentí. Rabia sí; cuando pensé que me mentía, o cuando sospeché que ella agregaba algún detalle para probar si yo sentía celos.

Con el tiempo aprendí que así como yo nunca le había mentido, ella tampoco a mí me había mentido, y por eso, si alguien hubiera preguntado si éramos felices, habría dicho ella, igual que yo, que sí, que éramos muy felices a pesar de las pequeñas peleas y de los celos.

Porque ella sí celos sentía.

–¿Qué hiciste hoy…? –preguntaba al llegar.

–Y… nada… –decía yo, mostrándole mi yudogui impecable, el cinturón recién planchado, el escritorio cubierto de fichas y de notas, y el mate frío junto a mi cenicero lleno de filtros de cigarrillos terminados.

–Nada… volvía a decirle, disimulando la sonrisa que me nacía al pensar que ella había andado por ahí creyendo que esa tarde yo habría sido capaz de salir o de hacer algo diferente de cualquier otra tarde de mi vida.

–¿Qué hiciste hoy? ¿Quién estuvo esta tarde? –volvía a preguntar.

–Y… nadie, Franca, nadie –le repetía yo.

¿Quién iría a estar? –¡Mentiras…! –decía ella–. ¡Mentiras! Te leo en los ojos que hubo alguien. –No. No hubo nadie Franca –le decía, y ya sin sonreír, porque sabía cómo iba a terminar todo eso, empezaba a mirarle los ojos verdes, para que al comprobar que resistía su mirada, ella entendiese que no tenía nada que ocultarle, que nadie había venido, y que yo, aquella tarde, no había hecho nada distinto a lo de todas las otras tardes de la semana.

Entonces ella dejaba de mirarme. Sus ojos verdes se fijaban en la pared j yo veía sólo la parte blanca de los ojos que empezaba a nublarse por lágrimas mezcladas con rimnmel aceitoso disuelto.

(Había algo loco en eso de mirar siempre hacia un costado, siempre al mismo costado, como si la pintura de la pared, o la pintura de los cuadros colgantes de la pared, pudiese responder sus preguntas: “¿Quién vino?” “¿Dónde fuiste?”).Y yo quería consolarla.

Alzaba un brazo, trataba de acariciarle el pelo, pero ella se volvía más hacia la pared y miraba algún cuadro, o peor, al zócalo directamente. Gritaba: –¡Ves que siempre mentís! ¿Ves que mentís? –volvía a gritar, como si la pared le hubiese confirmado que yo mentía. (Yo no mentía.)

–No nena… No te miento… –juraba yo, riendo, pero ella lloraba cada vez más fuerte y me decía entre sollozos que se iba a ir con un punto que le había prometido un departamento en Manhattan, con otro que la invitaba a un viaje por islas del Caribe, o con aquel que le ofrecía pasar el verano en su estancia del Brasil.

¿Cómo no iba a reír si siempre amenazaba igual: el Brasil, las islas del Caribe, el departamento “studio” en la isla de Manhattan…? Pero debía haber evitado reír. Era peor: ella gritaba más: –¿Ves…? –preguntaba–. ¡Te reís! –se respondía. Y explicaba–: ¡Quiere decir que no te importa que me vaya…! Quiere decir que vos no me querés… ¡Que nunca me quisiste! ¡Das asco! –No nena… –hablaba yo–: ¡No peliés! –rogaba. Yo había dejado de reír, pero ella no había dejado de llorar.

–¿Cómo que no peliés? –decía–. ¡Cómo querés que no pelee si me mentís! –Y me miraba y me gritaba:¡Sos insensible! –protestaba cada vez más, gritando más.

Entonces yo miraba la hora y calculaba. Sentía el paso del tiempo. .. Sentía que perderíamos la cena.

Y ella miraba mi escritorio –venía hacia mí y yo temía que comenzase a destrozar los libros, o a revolverme los papeles, o peor, que como muchas veces, acabara tirando el cenicero y mi mate al piso, aunque después ella misma tuviese que juntar la ceniza y los restos de yerba, y fregar la mancha verdosa que impregnaría la alfombra. Procuraba proteger mi escritorio; cubría todo con mis brazos abiertos.

–¡No sigás…! –rogaba yo.

Pero seguía, ella. Tac, un libro. Trac: el cenicero. Tlaf: el mate de boca contra la alfombra; todo caía. Y yo me controlaba, me relajaba, trataba de calmarla. Imposible: nunca se calmaba.

Entonces dejaba mi escritorio; iba hacia ella, le aplicaba una palanca de radio–cúbito, y la llevaba encorvada hacia el sofá. Trabándola contra los almohadones, sobre el sofá o sobre la alfombra, evitaba que se lastimase tratando de librarse de mi palanca.

–Calmáte amor… no sigas… –le pedía entonces, hablándole contra la oreja.

Pero ella gritaba más: que la iba a matar, que la quería matar. Y yo pensaba en los vecinos, intentando callarla, y aplastaba su boca contra los almohadones. Era peor: se sacudía, gritaba más.

Entonces le vendaba la boca con mi cinturón, tensaba el cinturón bajo su pelo, por la nuca, y con sus cabos le ataba las manos contra la espalda. Inmóvil, podía decirle lentamente que la quería, que nadie había venido, que yo no había salido y que sabía que nunca me cambiaría por el de Brasil, ni por nadie y ella dejaba de forcejear y yo apagaba la lámpara y me desnudaba.

Le hablaba despacito. La desnudaba y antes de desatar el cinturón le acariciaba el cuello y los brazos para probar si estaba relajada. Sólo la castigaba si hacía algún ruido o intentos de gritar por la nariz que pudiesen alarmar a los vecinos.

Cuando se ponía bien soltaba el nudo la besaba, le besaba los ojos y la cara, acariciaba todo su cuerpo y la sentía todavía sollozar, o temblar –eran los ecos de tanto que había llorado y gritado y nos besábamos las bocas, y ella empezaba a reír porque reconocía en mi boca el gusto de sus lágrimas mezclado con gusto de tabaco y de rimmel, y así nos abrazábamos como jamás debió haberse abrazado con sus puntos y nos íbamos al cuarto, o a la hamaca, y nos quedábamos por horas mándonos, o hamacándonos hasta que el hambre, la sed o mis absurdas ganas de fumar nos obligaban a separarnos.

Esas noches no cocinaba. Después del baño bajábamos a un restaurante del barrio y nos sentíamos felices.

La gente, desde las otras mesas, nos notaría felices y pasábamos días y semanas enteras felices sin pelear.

Si le quedaban marcas, reprochaba –¡Qué van a pensar…! –decía, riéndose, reconociendo que ella había tenido la culpa.

Y nos divertíamos pensando que a los puntos de esa semana, las marcas del cuello, la espalda y las muñecas los entusiasmarían más.

Decía que le contaba a algunos –a los que le parecían más sensible–, que el hombre que vivía con ella se emborrachaba y le pegaba. Que algunas veces debían llevarla desmayada al hospital. Que no se separaba ni se atrevía a abandonarlo porque el tipo era un asesino y que estaba segura de que tarde o temprano terminada matándola.

A otros les hacía creer que se había lastimado en una caída del caballo.

Tenía un caballo en el Club Hípico Alemán de Palermo. Lunes y sábados se iba a practicar equitación. Le hacía bien eso a ella, como a mí me hacían bien las prácticas de yudo.

Toda la gente debería practicar un deporte violento: teniendo el cuerpo tenso y fortalecido se está mejor de la cabeza, se respira y se duerme mejor, se fuma menos y la vida comienza a parecerse más a lo que debe ser la verdadera felicidad.

El caballo era un alazán. Se llamaba Macri; no sé por qué. Lo conocí un sábado, mientras la esperaba cerca del lago. Ella desmontó, vino hacia mí trayéndolo por una rienda, y cuando dejé el auto para besarla, el animal olió mi pelo, resopló, y se puso a golpear, nervioso, el suelo con las patas. .

Nunca, dijo ella, se había portado así. Era un caballo que tenía fama de noble y manso, pero algo de mí debía ponerlo mal, porque las pocas veces que me tuvo cerca reaccionó igual: resoplaba, pisoteaba nervioso el césped con sus cascos. .

La seguían militares por Palermo. A ella no le gustaban los militares, pero los lunes y los sábados –los días de ella–, muchos van por ahí probando sus caballos.

Se le arrimaban. Trataban de hacer citas.

Siempre los rechazaba.

Nunca hizo puntos por Palermo, ni en el Hípico.

Para ella los caballos, especialmente su caballo, eran una pasión.

El cuidador del Macri, lo supimos después, era suboficial de Ejército. Se ocupaba de eso para reforzar su pequeño sueldito de fin de mes.

Yo luchaba con un capitán. Por mi peso –sesenta y dos kilos–, nunca encontraba en la academia con quién luchar. A veces probaba con mujeres, pero no tenían técnica ni fuerza. Había muchachos jóvenes, de mi peso, con fuerza y con técnica, pero sin la madurez y la concentración que se logran en el yudo sólo mediante años de práctica.

Entonces debía buscar gente de más peso. El capitán –setenta kilos era un hombre moreno y bajito. Cuando Fukuma nos presentó, y durante el saludo, miró mi cinturón y habrá pensado que el maestro le pedía, como favor, que me probase.

Gané los seis primeros lances seguidos. Siempre ganaba.

Una tarde, practicando retenciones, le apliqué algunas técnicas de hapkido y lo noté desesperado por salir. Cuando le hacía un “ojal” con la solapa de su yudogui argentino de loneta, no bien sentía que la circulación cerebral se le dificultaba, en vez de golpear para que lo dejase salir, me clavaba sus ojitos negros reticulados de capilares rojos y yo veía una mirada de odio distinta a la de Franca, no sólo a causa del contraste con el hermoso color verde de ella, sino también porque se entendía que en aquel hombre nadie podría transformar el odio en un sentimiento más elaborado.

Mucha gente jamás comprenderá el deporte.

Ahora permiten federarse y competir en torneos a personas llenas de ideas agresivas, a quienes la experiencia del triunfo y el fracaso no les sirve de nada.

Habría que averiguar bien qué entiende alguien por éxito y derrota antes de autorizarlo a combatir o darle un rango que habilita para formar discípulos. De lo contrario, en pocos años, terminarán por desvirtuarse los principios de las artes marciales.

Perder es aprender. Esto me lo enseñó Fukuma, que lo aprendió del maestro Murita, dan imperial que nunca autorizó la ostentación de colores de rangos en su dojo.

“Si yo tuviera tanta fuerza y tanta habilidad…” –decía ella, refiriéndose a mis palancas y mis técnicas.

Pero jamás pudo aprender. Compró kimono, pagó matrícula y el primer mes de un curso con Fukuma, pero al cabo de cuatro clases desistió reconociendo que no alcanzaba a comprender los fundamentos de nuestro deporte.

Franca había nacido para los caballos.

Calculó Olda Ferrer que yo podría ganar una fortuna instalando un gimnasio.

–¿Cuánto ganaría? –le pregunté.

–Mucho –decía ella, mientras su marido, un psicoanalista, aconsejaba a Franca que me impulsase a tomar discípulos.

Para los psicoanalistas, poner un cartelito y arreglar un local donde otra gente pague por asistir es un ideal de la vida humana, que resulta aún más elevado si el lugar se llama “instituto” y el dinero que los clientes pagan es mucho.

–¿Pero cuánto es mucho? –pregunté a la Ferrer, que era una economista bastante conocida, y calculó una cifra: –Diez mil, para empezar. Después más, veinte, o treinta mil…

Dijo eso o cualquier otro número; no sé cuánto valía el dinero por entonces. Recuerdo en cambio que Franca me guiñaba los ojos, porque durante el mes anterior ella había producido treinta y cinco mil sin poner instituto ni perder tiempo preparando discípulos incapaces de alcanzar objetivo alguno. Pero una vez casi me instalo. Se lo dije a Fukuma. El viejo recomendaba que sí:

–¡Metéte! –dijo, y era gracioso oírlo, porque a causa de su acento, “metéte” nos parecía una palabra japonesa, mientras que a él le sonaría tan natural y tan argentina como cualquiera de las palabras del español que siempre pronunciaba mal.

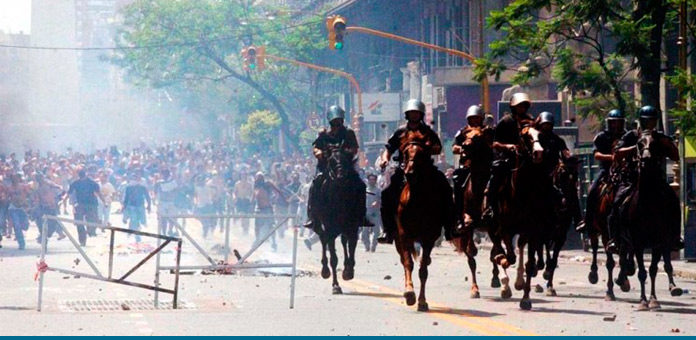

Sucedió en 1975. Estaba intervenida la universidad y echaban a los profesores porque en la facultad habían tolerado a los grupitos de estudiantes que se mezclaron con la guerrilla.

Pensé que me despedirían también a mí. En el segundo cuatrimestre cambié el turno de mis clases y comencé a dictar los teóricos en este horario de lunes y sábados entre ocho y diez de la mañana. Con los nuevos horarios venían menos alumnos, y como las autoridades de la intervención siempre llegaban tarde y nunca me veían, se fueron olvidando de mí y no tuve necesidad de “meter” un instituto.

Calculaba así: “si con cuatro horas semanales gano mil, y con cuarenta horas ganaría diez mil, cambiar no me conviene”. Las cifras son falsas: nadie. recuerda cuánto ganaba por entonces.

Hay algo que se aprende con el estudio de las artes marciales: actuar sobre las partes del enemigo que ofrecen menos resistencia.

Escribí “partes”. Una traducción correcta del japonés habría elegido la palabra “puntos”.

Franca reiría si leyese estas notas.

Hablé una tarde con el capitán. Le conté lo que ocurría en la Universidad y hablé de mis temores por mí, por Franca. Prometió ayudarme.

Al tiempo, vino a decirme que había hecho averiguaciones y que como yo no tenía antecedentes, no debía preocuparme.

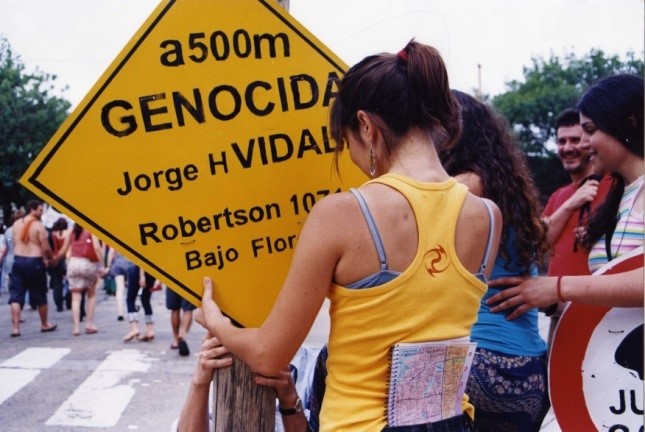

Pero a mediados del setenta y siete, cuando desapareció un chico del gimnasio al que también le había prometido que no necesitaba preocuparse porque no tenía antecedentes, llamé a Solanas y él me llevó, sin que Franca supiese, a la oficina aquella a blanquear.

“Blanquear” quería decir contar lo que uno pensaba, lo que sabía que pensaban o hacían los otros y lo que pensaba que hacían, pensaban o sabían los otros. El hombre de la oficina, un canoso muy alto que debía ser el jefe, después de hablar y preguntar durante más de tres horas, aconsejó que si algún día me llevaban tenía que convencerlos de que había blanqueado, y reclamar que revisaran mis hojas en el batallón trescientos y pico. Después Solanas me aclaró que haber blanqueado no garantizaba nada, que no se podía Poner las manos en el fuego por nadie y que todo aquel trámite> “en el mejor de los casos”, podía ser una ayuda.

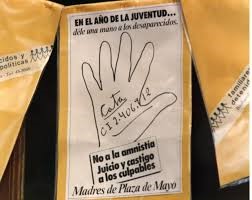

Creo que todos vieron lo que fue pasando durante aquellos años. Muchos dicen que recién ahora se enteran. Otros, más decentes, dicen que siempre lo supieron, pero que recién ahora lo comprenden. Pocos quieren reconocer que siempre lo supieron y siempre lo entendieron, y que si ahora piensan o dicen pensar cosas diferentes, es porque se ha hecho una costumbre hablar o pensar distinto, como antes se había vuelto costumbre aparentar que no se sabía, o hacer creer que se sabía, pero que no se comprendía.

Se lo aprende en la vida, o en el dojo: siempre es igual que antes. Para la gente, lo importante es vivir mirando hacia donde los otros le señalan, como si nada sucediera detrás, o más adelante.

Si cuando sucedía aquello había que pensar otra cosa, ahora, que hay que pensar en lo que entonces sucedía, indica que no habrá que mirar ni pensar las cosas que suceden en este momento.

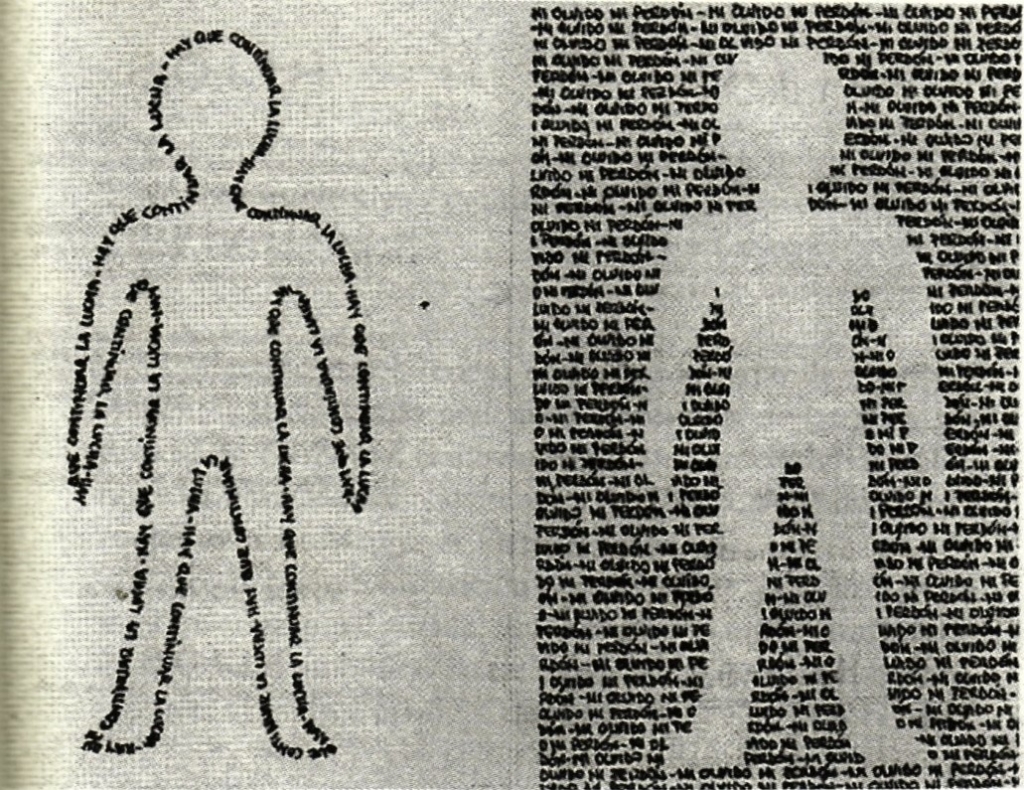

Ochenta y tres. Empieza otro año y llegan nuevas promociones de alumnos. Cada cuatrimestre los estudiantes me parecen más jóvenes, más niños. Es porque en mi memoria los alumnos de antes han seguido creciendo o envejeciendo, aunque nunca los haya vuelto a ver.

En mi memoria crecen y encanecen muchachos y muchachas que murieron poco después de aprobar el examen final, hace cinco o diez años.

Mi memoria de mí continúa intacta. Me imagino como el día que comencé en la cátedra, hace ya doce años.

Tenía veintisiete.

Franca tampoco envejeció. Tiene treinta y nueve, mi edad. Hace puntos aún, pero jura que ‘el marido no lo sabe.

Vive con él, con los hijitos que –tuvieron con él, y con la suegra, que los cuida.

La veo muy pocas veces. Pregunto cómo no pudimos seguir siendo felices.

Ella protesta que es feliz, que ya no siente celos, y que ahora es él –el marido– quien siente celos. ‘ Sabe que ella hacía puntos, pero no sabe, o finge que no sabe, que sigue haciendo puntos ahora. Ella dice que él nunca conocerá lo nuestro, porque si se enterase la echaría de la casa, le quitaría los hijos o haría cualquier locura. Lo cree capaz.

Cuenta que salvo alguna situación en la que debió entrar para satisfacer caprichos de los clientes, jamás ha vuelto a acostarse con mujeres, y que yo fui la única por quién sintió algo frente y sincero en la vida.

Le creo.

Creer, o no creer, no me hace más ni menos feliz, Claudia volvió a leer hasta aquí y quiere saber si éramos felices. Digo que sí: –Como con vos. Igual que con vos, Claudia –le digo y me parece que está por volver a llorar.

¿Llorará? A veces llora.

–No Claudia, celos no, por favor –le ruego, porque siento que comienza a llorar.

Y ella me jura que no son celos de mí, ni de la otra, sino celos de un tiempo en el que fuimos muy felices y ella no estaba conmigo.

–Y ahora, Claudia –pregunto–: ¿No somos felices? Desde el rincón del living me mira sin hablar.

Recién llega de hacer sus puntos y se ha puesto a ordenar los discos. Después de un rato dice: –Sí… somos felices… Pero quisiera que todo esto se te borre de la podrida cabeza…

Y yo soplo. (Algo así ha de haber sentido el caballito de Franca Charreau.) Ella no pudo oírme, pero se acerca. Adivino qué va a ocurrir.

Acerté.

Se arrima al escritorio. Espía lo que escribo.

Revuelve mis papeles y empieza, como siempre, a hablar de Franca.

–¡Esa puta…! Andaba con mujeres… ¡Se encamaba con todas las putas reventadas de Buenos Aires…! Cuando se pone así, Claudia siempre habla así.

Después me dice que soy una estúpida, una imbécil, y vuelve a repetir que Franca era una puta.

–Igual que vos, mi amor –le digo. Estoy serena. ¿Será necesario que alguna vez pierda el control y que me exalte para calmarla? –Dudás de mí –me dice y llora–: ¡No creés en mí! –No nena –digo–, nunca dudé de vos.

–Claro –responde–, es porque estás segura, porque salís con otras… Porque te ves con esa puta de Franca… Por eso…

Y llora y habla a gritos. ¿Tendré que interpretar? Interpreto: –No, nena, no es así. La que quiere salir con otras debés ser vos… No yo… Yo estoy muy bien en mi escritorio… Te ponés mal… estás haciendo esto –digo para sentirte mal, para no estar mejor conmigo…

–Y ella… ¿Podía estar bien con vos? –pregunta y me golpea el escritorio.

–Sí, Claudia –digo temiendo que vuelva a romper algo–, como vos: a veces, como vos hoy, ella tampoco podía…

Ella no sabe controlar sus reacciones. Tampoco yo sé controlar mis no–reacciones. Si actuase como ella desea, todo sería distinto. Más violento y confuso –más peligroso pero tal vez sería mejor. Apagaré la luz. .

Veo su silueta moverse en la semipenumbra del living y reconozco su intención. Amenazo: –Si seguís, Claudia, sabés lo que te va a pasar…

Pero sigue:

–Sos una mierda… ¡Sos una mierda! ¡Sos una renga borracha y podrida como las cosas que escribís…! Y grita. Grita cada vez más: –Sos una puta como Franca… –Ahora todos los vecinos la escucharán.

Odio sus miradas indiferentes en el ascensor, o en el palier. Atentos, educados, fingen no habernos oído nunca. Así son ellos: viven fingiendo, ocultando lo que ocurre detrás. ¿Como en el cine? Como en un cine. Como en la vida.

Que termine. Por los vecinos, pido. Que no quiero más humillaciones con los vecinos, digo.

Sigue:

–Podrida… Renga… ¡Como lo que escribís…! ¡Era una puta…! Grita más, sigue gritando hasta que dejo mi silla, la sorprendo por detrás y le cruzo el antebrazo contra la boca haciendo firme su muñeca con el cabo del cinturón. Ya no la pueden oír.

Grita por la nariz. Entiendo cada una de sus sílabas: “Borracha”, “renga”, “podrida”, “curda”.

¡Tantas veces la oí! La vuelco sobre los almohadones. Se arquea.

Golpea su frente y las orejas contra la alfombra y contra las patas del sofá. No es fácil sujetarla.

Se marcará.

Cuando termino de atar sus manos me desnudo, manteniéndola quieta con mi pierna apoyada en su cintura. Chilla por la nariz, sacude la cabeza. Todo retumba.

Después, desnuda, comienzo a desnudarla. No es fácil; Claudia es fuerte –pesa cincuenta y ocho–, se mueve y se resiste. Comienzo a acariciarla. Beso sus lágrimas. Beso sus ojos, beso su pelo húmedo y siento el gusto de su sangre: otra vez se le han abierto las cicatrices de la sien.

La abrazo.

Siento cómo se va calmando lentamente.

Entonces paso mis manos tras su espalda y desato el cinturón. La mano libre de ella se clava en mi cintura, bajo la espalda. Me hiere con sus uñas, pero se está calmando.

Después se aquieta y nos besamos. Se mezclan gustos en nuestras bocas: las lágrimas, la sangre y los restos de rimmel y de lápiz de labios. Nos abrazamos más. Nos apretamos cada vez más y vamos abrazadas a la hamaca o al cuarto, para hamacarnos, o acariciarnos. Ríe. Reímos juntas y más tarde, después del baño, cuando salimos i comer, vuelve a reír al recordar la escena de esta noche y yo río a la par y la gente nos mira reír ¿Pensarán todos que somos muy felices? Tal vez.

Pero aquí nadie nos conoce. Los que solían comer en estos restaurantes ya no andan más por nuestro barrio.

–Todo cambia –le digo, y querría que entendiese que no le estoy diciendo cualquier frase, que en estas dos palabras hay una enseñanza que ella, algún día, deberá aprender.

–Soy feliz… –me dice, como si hubiera comprendido y confiesa que si encontrase un hombre capaz de darle la cuarta parte de la felicidad que ha tenido conmigo, se iría con él, porque soy una borracha podrida que sólo sabe destruir, y repite que soy una borracha, que algún día me olvidará como seguramente Franca me ha olvidado.

Y yo río. (¡Tantas veces a gente del restaurante me habrá visto reír…!) Río porque ella está simulando una pelea para probarme –para provocarme–, pero cuando pregunta por qué río, miento y respondo que me río de ella, porque si confesase que río de un país, de una ciudad, de un restaurante y de sus mesas semejantes donde la gente come menús idénticos al nuestro y todo nos parece natural, o real, ella no me creería, sentiría que la engaño y hasta sería capaz de reiniciar otra de sus escenas de violencia.