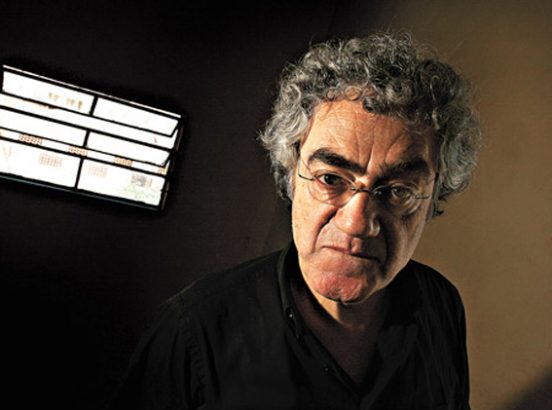

Actualidad de Guevara // Diego Sztulwark

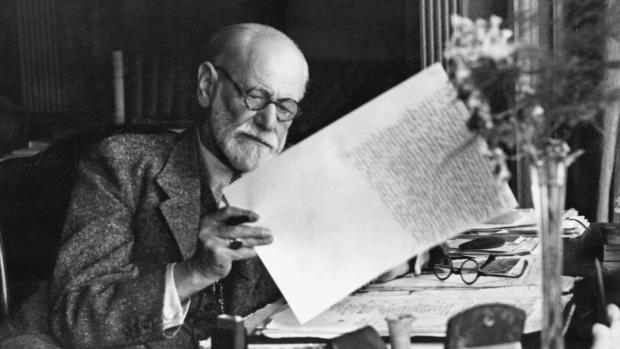

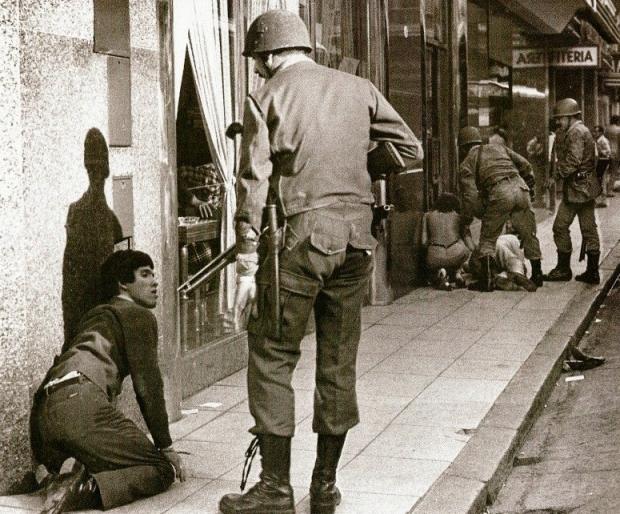

¿Hay una actualidad de Guevara? querríamos poder decir que no, menos para sabernos parte de quienes hoy se dedican a la actividad política, que para salir del idealismo que no permite pensar. Pero sería falso, y más verdadero sería decir que su presencia, lo que podemos escuchar aún de él es mas bien algo difícil. Convendría entonces preguntar de otro modo: ¿Qué tipo de actualidad posee Guevara? habría que ser capaces de atravesar ciertos obstáculos para responder: las fotos del cadáver de Guevara, tomada el mismo 9 de octubre de su asesinato en La higuera, hace hoy exactamente 54 años. O palabras como las escritas por Ricardo Piglia: “Guevara busca la experiencia pura y persigue la literatura, pero encuentra la política, y la guerra», y estas otras: “el político triunfa donde fracasa el escritor”. Si las fotos anticipan la guerra a la población por medio de la desaparición de los cuerpos, la idea de una experiencia entendida como lo que se busca y lo que se encuentra, lo que triunfa y lo que fracasa, no puede prescindir del todo del Che. Si un pensamiento formuló Guevara -y hablar de pensamiento, en Guevara supone comprender que toda revolución implica un pensamiento profundo: el más más profundo- es sobre las condiciones de un futuro en estas geografías. La fórmula del futuro, para este profeta armado -pero no tan armado- es la del ensamble entre reformas económicas profundas y nueva subjetividad. Las dictaduras triunfantes y las democracias castradas que emergieron de la derrota de los años setentas conservaron la fórmula e invirtieron el contenido de sus términos: reformas económicas y nueva subjetividad pasó a querer decir sumisión al mercado mundial, organización neoliberal de las estructuras y los modos de vivir. En Guevara se concentra algo demasiado doloroso e importante, un pensamiento radical sobre las premisas de lo que no somos capaces de revisar y menos de transformar, pero también de aquello que si no es radicalmente transformado nos somete a un eterno presente. Guevara es en este sentido un tipo de presencia que señala un obstáculo inserto en lo más profundo de lo que somos y por tanto eso con lo que debería medirse nuestro pensamiento más profundo.