Lo que afecta nos requiere. Entre eso que ya no es y lo que busca lugar // LTA

“Solo tengo un corazón humano”

«Sepa usted y para siempre,

el corazón es una achura

que no se vende»

Diana Bellessi

A veces nos encontramos en medio de un tsunami de cosas, relaciones o trabajos que no funcionan, o quizás que ya no funcionan como antes. Algo pasó que el dial de la radio ya no sintoniza como antes, hace ruido. También pasa que en medio de la tormenta hay cosas que mueren, se desactivan y otras, dejan de existir. Algunas siguen en los relatos, en los recuerdos y se instauran con una nueva forma, viviendo ahora como muertos.

El asunto es que allí, en medio de semejante caos, nos encontramos sólo con un “corazón humano” como dice Coldplay, intentando tramitar estas cuestiones que aunque parecidas tienen sus diferencias. Creemos que es interesante detenernos en esto para no usar los mismos guiones LTA en todas las situaciones. Devolverle el espesor que borra/lentifica la rapidez absoluta con la que transcurren las cosas en este mundo capitalista al producir, como dice Pal Pelbart, un aplanamiento brusco de tiempo y espacio, anulando perspectivas y profundidad en la experiencia sensorial, perceptiva, cognitiva y existencial.

Con este ensayo, buscamos hacer una pausa, mirar detenidamente e introducir suavidad y algunos matices en las lecturas de las cosas que nos van pasando. Desplegar en este tiempo que parece tan duro y lineal otras dimensiones, algunas nuevas-viejas preguntas y modulaciones.

El presente: sobre lo que fue y los futuros que nos vamos inventando

Eduardo Kohn dice que cuando algo existe “hacemos con eso”, sucumbimos a su eficacia sin esfuerzo. Lo vivo, lo que tiene esa consistencia vital, nos convoca y nos requiere tanto que pareciera que no se podría hacer otra cosa. Esto nos da algunas pistas para pensar cómo algo emerge o adquiere forma. Lo que adquiere relevancia o configuración no sería algo impuesto, que viene desde arriba, algo “dado” sino por el contrario, eso que queda y que tiene eficacia en tanto vive.

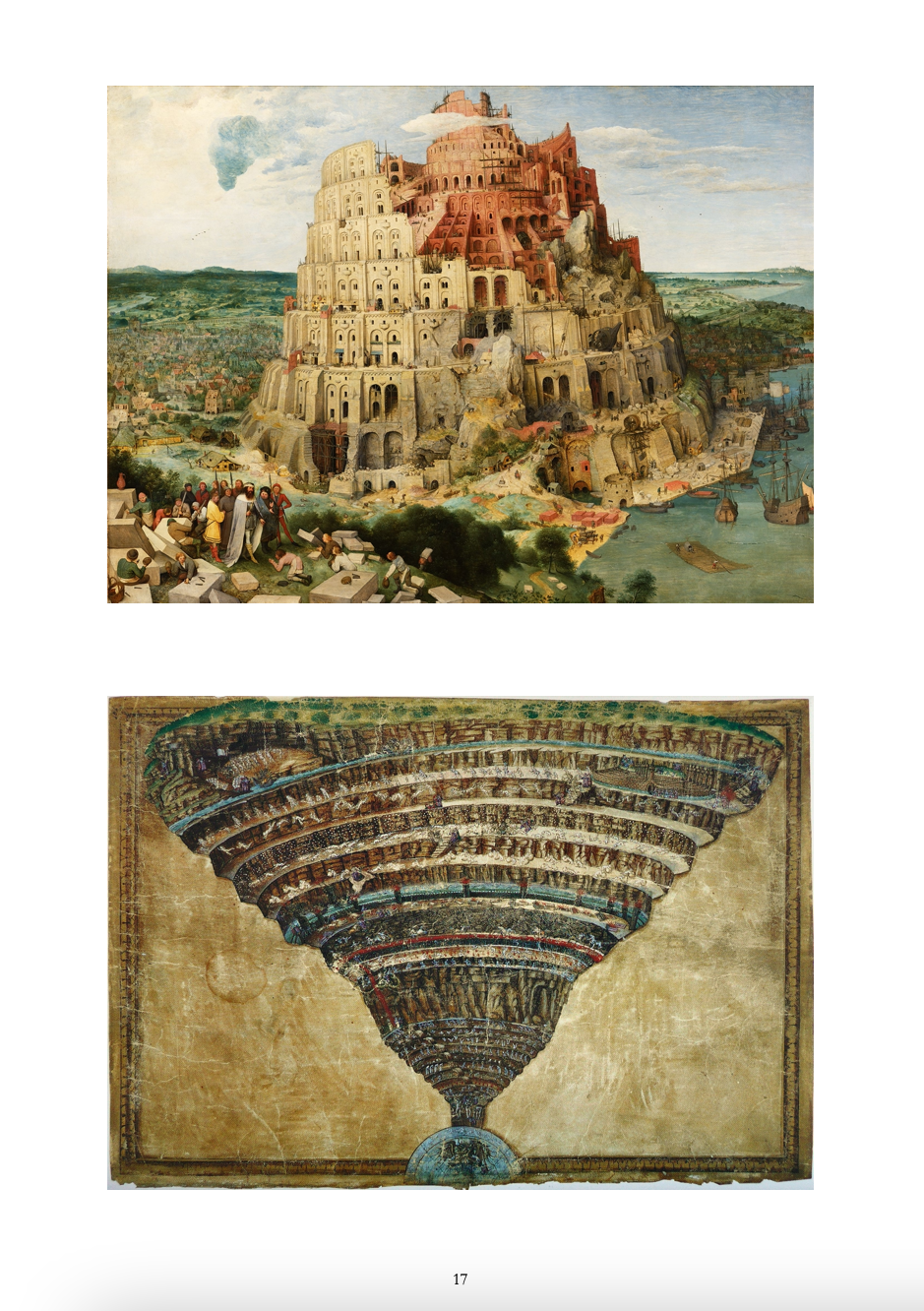

En este punto podemos pensar la vida como ese humus que alberga las huellas de lo que precedió y ya no está, lo que continúa estando y lo que puede ser, que encuentra forma per-formateando- se en el presente.

Se nos arma enredo, ¿no? Es que la vida no es el producto de una suma simple de pasado + presente: futuro; sino que, como explica Kohn, es esa mezcla curiosa y compleja que se arma en relación a la geometría que tallan las historias ausentes, que al mismo tiempo sugieren una manera de habitar un futuro, teniendo este futuro a su vez relevancia en el presente.

Lo que afecta nos requiere / la vida crece en relación

Pensamos en algunos ejemplos que nos ayudan a pensar un poco más esta idea.

Algunes de nosotres seguro hemos vivido la muerte de un ser queride. Nuestros muertos de distintos modos marcan una geografía otra en lo que queda vivo. Ya no están y sin embargo, lxs muertxs nos obligan a desplazarnos y armar nuevos territorios. De cara a ese vacío se hacen lugares y configuraciones nuevas. A veces nuevas potencias surgen por esa falta de referencia, a veces también, pueden surgir nuevas prioridades o tramas vinculares. A veces otras estallan.

Entonces, si bien podemos pensar la muerte como límite radical a un modo de lo vivo, la muerte como hueco / vacío en donde lo que funcionaba (o no) con un viviente deja de existir, podemos pensar también que después, o ahí mismo, al rato, o a veces, pasa que vemos que lxs muertxs siguen existiendo, como refiere Despret. Lxs muertxs existen y a partir de algunas muertes hay mundos que dejan de existir, hay cosas que empiezan a funcionar distinto, o dejan de funcionar y también, nuevos mundos que empiezan a existir.

Allí en ese entrecruzamiento se pone en juego ese pasado y la nueva geografía a la que da vida, mezclada con esas fuerzas abyectas que empiezan a tener relevancia en esa nueva configuración presente.

Pensamos también en nuestra historia como mujeres y disidencias, somos las hijas de las que murieron en un montón de sentidos. Historias que acarreaban muchos malestares que por suerte perecieron y que viven en ese nuevo territorio que dejaron, muertes injustas, muertes que duelen, pero que siguen allí, están aún vivas dialogando con nosotrxs. Maite Amaya en uno de sus últimos escritos retomaba una canción en la que decía “sepan que sólo muero si ustedes van aflojando, porque la que murió peleando vive en cada compañera”. En este punto se hace más clara esta idea de que la vida crece en relación con lo que la vida no es y lo que busca lugar. Lxs muertxs nos hacen hacer. Al recordar a unx muertx estamos haciendo con elle, fabulando, narrando, instaurando vida. Vidas que son ahora muertes con las que vivimos.

Otro tipo de experiencias tienen que ver con situaciones que si bien están vivas, dejan de funcionar, o pierden la vitalidad que tenían. Allí en ese movimiento vital, se produce el entrecruzamiento temporal. Bateson, de hecho, plantea que lo que hace única a la vida, es justamente el modo en que una “diferencia” puede “hace(r) una diferencia”. A veces esa eficacia «vital» deja de sentirse como tal. Hay algo vivo pero no va, no funciona, no camina y allí, una pareja que componía deja de hacerlo, el gusto por una actividad deja de tener brillo o las modulaciones que comandan ciertos deseos o criterios estéticos se vuelven otros, en el mejor de los casos.

¿Por qué decimos en el mejor de los casos? Porque sabemos que a veces también podemos aferrarnos a formas que ya no funcionan o guiarnos por ciertas expectativas de lo que “tiene que ser” o de las “formas que corresponden” cuando en realidad estamos experimentando otra cosa. Dice Khon, “un sí mismo que no se deje desestabilizar por los -esos- y los -tus- que enfrenta constantemente, un sí mismo que no se incorpore en su crecimiento un nosotros más grande, no es un yo viviente sino el cascarón de uno muerto”.

El registro de que algo no funciona no marcha, no camina. Algo que a pesar de los gestos y movimientos nos lleva a sentir incomodidad. Incomodidad que a veces se hace difícil de tolerar y rápidamente caemos en el llamamiento de las voces del statu quo para volverla parte de lo esperado y pasarle por el costado. “No debe ser para tanto”; “Ya va a ir acomodándose”; “Es parte”.

No es que creamos que algunas cosas no van acomodándose o que parte de vivir en relación sea estar incómodas de a ratos, pero para que eso ocurra, para que la incomodidad sea potente, hay que hacerle lugar a eso que no funciona. Si no se vuelve aplanar resolviendose masivamente: “ahí ya no hay nada”; “eso está muerto”; “soltá, fluí”.

Quizás podemos pensar que en esa maleza, en lo que no funciona, puede haber otra cosa. No necesariamente algo específico de lo que no funciona sino que en la medida que algo deja de funcionar puede también alojarse potencia de otra cosa.

Algo no funciona. Puedo retirarme y darlo por muerto, puedo insistir en que funcione de la manera previa y seguir tropezando, puedo enojarme o llorar de la frustración, puedo desear que no hubiese ocurrido ese trastocamiento y además de todo eso, puedo mirar en esa maleza y ver si no hay allí, algún germen de otra cosa que podría abrirse paso. Darle lugar a eso abyecto, a esa fuerza anómala, que seguramente también compone para que algo ya no funcione (como funcionaba).

“El futuro llegó hace rato”

Nos parece interesante también detenernos en la importancia vital que tienen esas fuerzas anómalas, eso abyecto que aparece como una fuerza otra dentro de lo existente. Fuerza que se desvía de lo que conocemos, de lo que hay y que, sin ser radicalmente otra cosa, pone en jaque lo que existe. Ese leve movimiento lateral que abre rumbos, en palabras de Ahmed.

Notamos que algo se vuelve consistente (visible) en un paisaje justamente porque es diferente. Eso que aparece, difiere a lo dado, se distingue y en la mayoría de los casos produce una experiencia de desestabilización en lo existente.

Siguiendo a Khon, sabemos que el presente no es un punto fijo sino aquello que está apenas surgiendo en el flujo del tiempo. Flujo que emerge del movimiento, de eso que ya no es, de eso que perfomatea en presente el futuro y al mismo tiempo de ese futuro que afecta el presente. Entonces podemos pensar aquí algunas experiencias que se hacen posibles porque se vienen abriendo lugar desde hace rato, experiencias que aunque nuevas empiezan a performatear gustos y deseos futuros o deseos que aunque aún no sean concretos empiezan a operar en presente como esas realidades virtuales de las que habla Rolnik horadando de una u otra forma la tierra presente. Como pensar en darme tiempos con amigas sin mis hijxs, habitar espacios nuevos, practicar algún nuevo deporte o actividad a la que no me animaba, probar nuevas maneras de vivir mi sexualidad, armar nuevas redes para pensar las maternidades…

Creemos importante espesar esta idea porque a veces son también esos movimientos los que al vibrar pueden rigidizar lo que existe, tensando los hilos frente a lo nuevo. Pensamos ¿qué nos pasa frente a la presencia de lo abyecto y/o de lo que no “funciona” como antes? Muchas veces nos genera mucho miedo, queremos volver a antiguas corazas o queremos meternos en un caparazón que nos proteja de tanta cosa. Otras veces, queremos apresurarnos y resolver rápidamente algo que todavía «no decantó», podemos decir ahora también, que aun no sucumbió a su efecto.

Pensamos que es importante ser pacientes a los tiempos y confiar en esos movimientos vitales. Cuando sea/ cuando algo cambie/ cuando algo empiece a existir nos daremos cuenta (si estamos sensible a ello) simplemente porque lo vivo nos requiere. Lo que afecta nos requiere, responde a la lógica de lo viral, necesita huéspedes, pide relevo.

Lo que afecta se contagia y busca perseverar. Vivir.