Cuidar la potencia // Comité Invisible

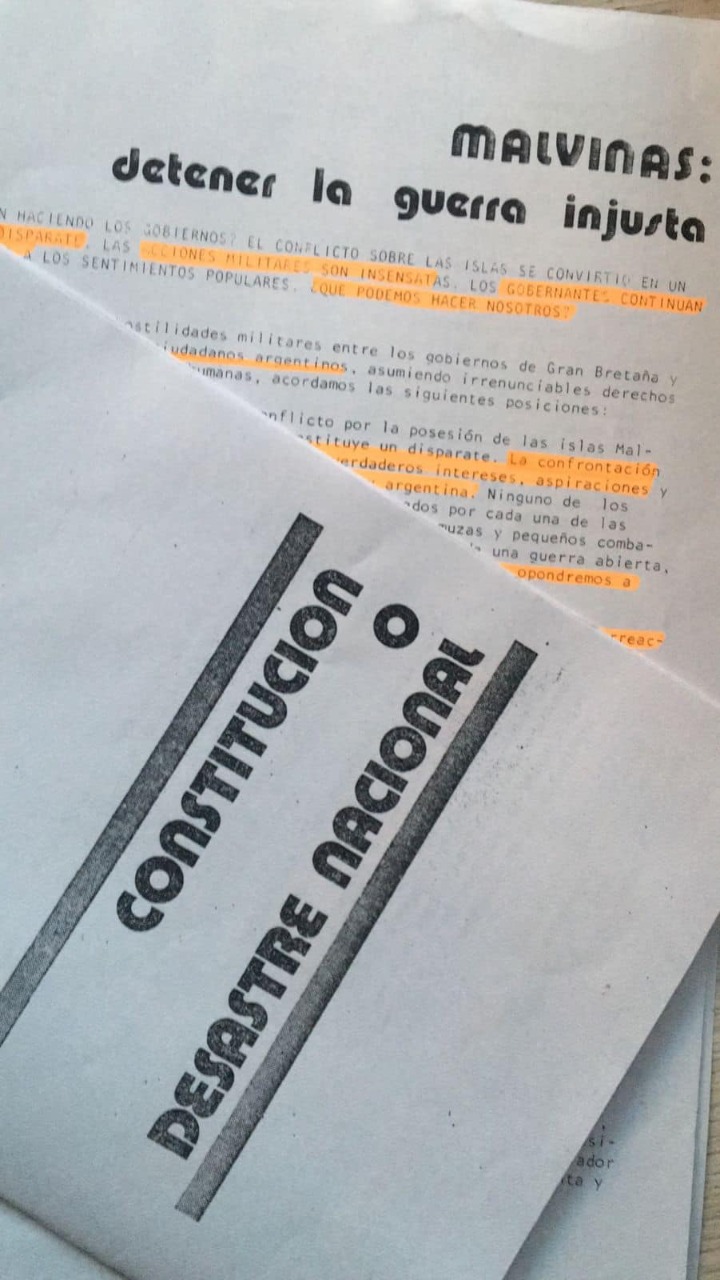

La tradición revolucionaria está afectada por el voluntarismo como por una tara congénita. Vivir orientado hacia el mañana, marchar hacia la victoria, es una de las extrañas maneras de aguantar un presente del que no se puede disimular su horror. El cinismo es la otra opción, la peor, la más banal. Una fuerza revolucionaria de este tiempo velará en cambio por el incremento paciente de su potencia. Habiendo sido esta cuestión reprimida durante mucho tiempo bajo el anticuado tema de la toma del poder, nos encontramos relativamente desprovistos cuando tratamos de abordarla. Nunca faltan los burócratas para saber exactamente lo que esperan hacer con la potencia de nuestros movimientos, es decir, cómo pretenden convertirlos en un medio, un medio para sus fines. Pero de la potencia en cuanto tal no tenemos costumbre de ocuparnos. Sentimos confusamente que existe, percibimos sus fluctuaciones, pero la tratamos con la misma desenvoltura que reservamos a todo lo que atañe a lo «existencial».

Un cierto analfabetismo en la materia no es extraño a la textura deteriorada de los medios radicales: cada pequeña empresa grupuscular cree neciamente, comprometida como está en una patética lucha por minúsculas partes del mercado político, que saldrá reforzada por haber debilitado a sus rivales, calumniándolos. Es un error: se gana en potencia combatiendo a un enemigo, no rebajándolo. El antropófago mismo vale más que todo esto: si se come a su enemigo es por- que le estima lo bastante como para querer nutrirse con su fuerza.

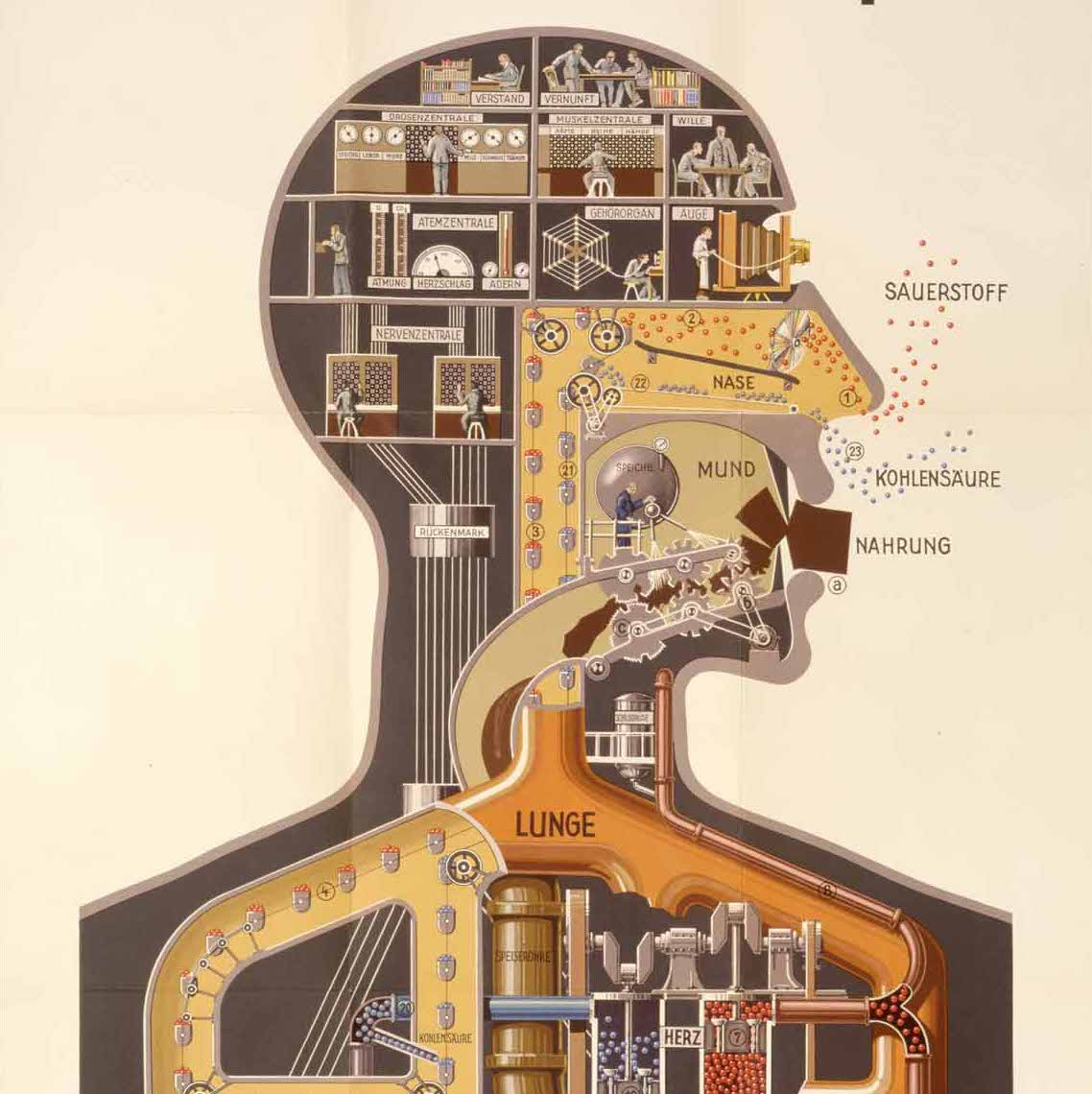

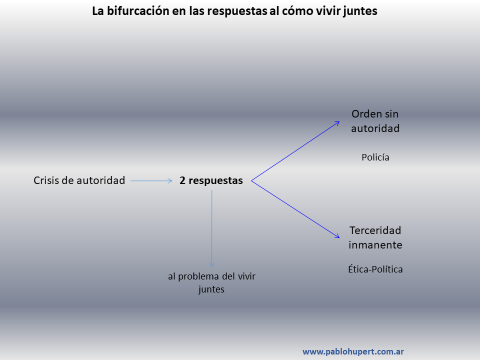

A falta de poder sacar partido de la tradición revolucionaria en este tema, podemos remitirnos a la mitología comparada. Sabemos que Dumézil, en su estudio de las mitologías indoeuropeas, alcanza su famosa tripartición: «Más allá de los sacerdotes, los guerreros y los productores, se articulan las “funciones” jerarquizadas de soberanía mágica y jurídica, de fuerza física y principalmente guerrera, y de abundancia tranquila y fecunda». Dejemos de lado la jerarquía entre las «funciones» y hablemos más bien de dimensiones. Nosotros diremos esto: toda potencia tiene tres dimensiones, el espíritu, la fuerza y la riqueza. Es una condición para el crecimiento de la potencia mantener las tres dimensiones juntas.

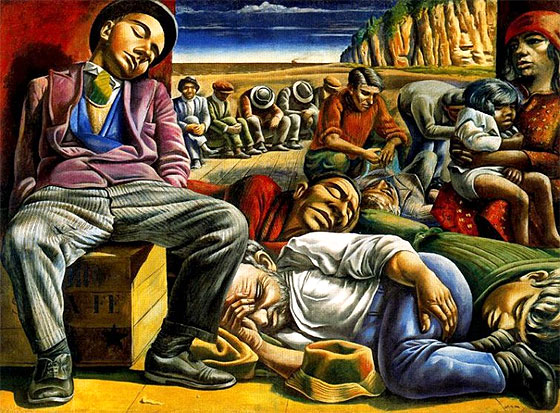

En cuanto potencia histórica, un movimiento revolucionario es el despliegue de una expresión espiritual (bajo una forma teórica, literaria, artística o metafísica), de una capacidad guerrera (orientada hacia el ataque o la autodefensa) y de una abundancia de medios materiales y de lugares. Estas tres dimensiones se han compuesto de manera diversa en el tiempo y en el espacio, dando nacimiento a formas, sueños, fuerzas e historias siempre singulares. Pero, cada vez que una de estas dimensiones ha perdido el contacto con las otras para autonomizarse, el movimiento ha degenerado. Así, ha de- generado en vanguardia armada, en secta de teóricos o en empresa alternativa. Las Brigadas Rojas, los situacionistas y las discotecas (perdón, los «centros sociales») de los Desobedientes son las fórmulas típicas del fracaso en materia de revolución.

Velar por el propio incremento de potencia exige a toda fuerza revolucionaria el progreso simultáneo en cada uno de estos planos. Quedarse trabado en el plano ofensivo significa finalmente carecer de ideas lúcidas y volver insípida la abundancia de medios. Dejar de moverse teóricamente es tener la seguridad de verse tomado por sorpresa por los movimientos del capital y perder la capacidad de pensar la vida en nuestros espacios. Renunciar a construir mundos con nuestras manos es condenarse a una existencia de espectro.

«¿Qué es la felicidad? El sentimiento de que la potencia crece; de que un obstáculo está a punto de ser superado», escribía un amigo.

Devenir revolucionario es asignarse una felicidad difícil, pero inmediata.

Patrulla de la Revolución de Octubre, 1917

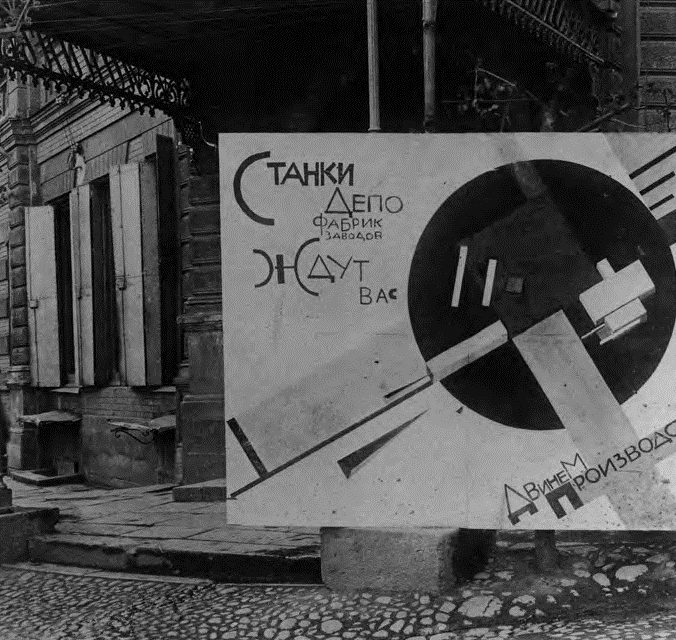

Patrulla de la Revolución de Octubre, 1917 Lissitzky, La fábrica os espera, 1919

Lissitzky, La fábrica os espera, 1919