Chile Actual. ¿Pueblos de la revuelta o ciudadanías elitarias? // Mauro Salazar

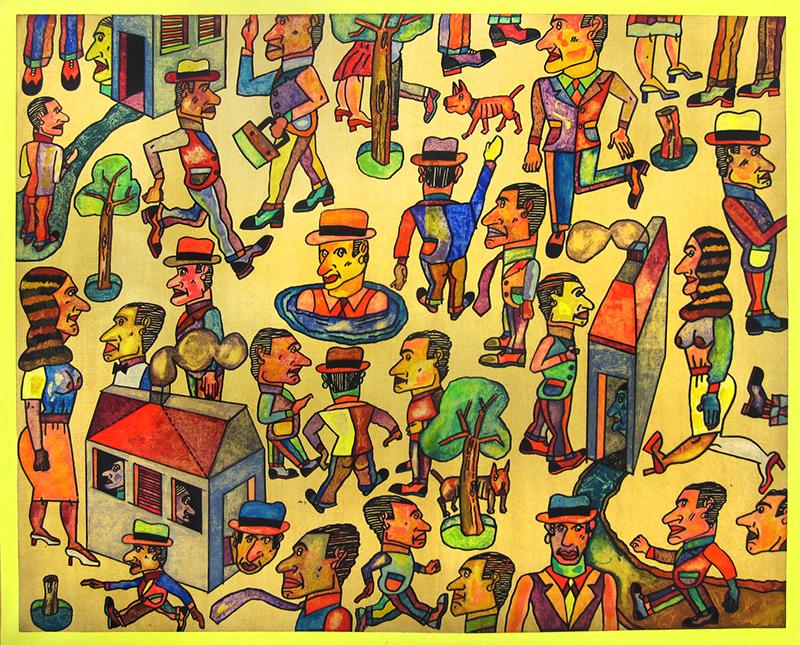

La “revuelta anti-edipal” (2019) activó una “hendidura” entre el dispositivo institucional de la modernización chilena -gobernabilidad, institucionalismo, crecimiento, consensos, (1990/2019)- que precipitó los lenguajes de la post-hegemonía (“lo no identitario”). La sublevación de cuerpos, las escrituras deseantes, la capa media popular y las sexualidades irredentas, emplazaron al orden visual (diagrama pinochetista) develando aquellas prótesis institucionales definidas por la arquitectura política moderna, a saber, soberanía, nación, sujeto, representación, ideología, hegemonía, etc.).

La «hegemonía barítona” y las categorías del «mainstream» modernizador, comprenden empleados cognitivos que padecieron la aflicción de las “potencias populares” (2019). Si bien, los espacios fronterizos nos obligan a revisitar los usos y abusos de la categoría «pueblo», aludimos a los empleos exorcizantes del discurso transicional-hacendal a favor de una masa anodina de voces dóciles bajo los “pactos simbólicos” (1990-2019). Sin perjuicio de lo último, ello no admite el uso monumental, lírico y excluyente, ilustrado en la ex Lista del Pueblo, donde migró una apropiación napoleónica-justiciera del término en la actual Convención Constitucional. Pueblo y representación no tienen cabida en la unidad de un concepto. La calle octubrista, y su “alma bella”, giró hacia identidades cerradas, no menos líricas, y solo hay pueblo de acuerdo a un Estado inexistente o un estadio de exclusiones. También es posible una corporeidad -traza- que puede ser nombrada desde un “esencialismo estratégico”, o bien, un significante de la performatividad que emplace la “máquina mitológica” (Portales) en su obcecada captura de la subjetividad. La reivindicación de lo «plural discordante» (Richard: 2021) implica una hermenéutica de la mundanidad y comprende una crítica a la patriarcalización que niega las «fisuras de sentido» de lo popular, los conflictos de frontera entre el adentro y el afuera que nos hablan de intersecciones de sentido y no de identidades pre-configuradas apriorísticamente.

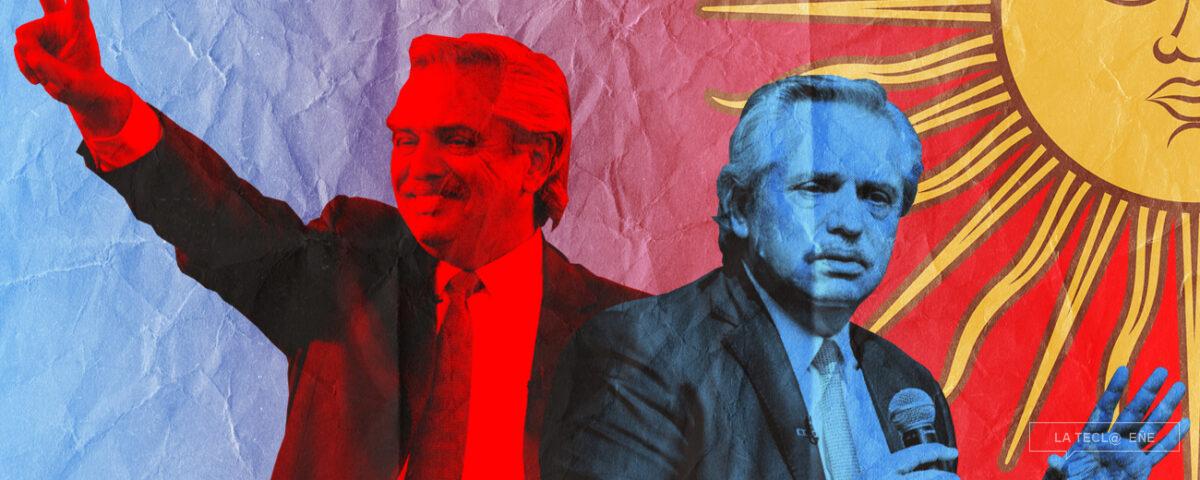

Tras la crisis de la gobernación neoliberal producida por la misma intensificación de los procesos de extracción y acumulación que definen la sobreacumulación de “riqueza abstracta”, la episteme oligárquico-transicional ha sido reducida a fetiches de acceso, servicios y acuerdos mediáticos. La «revuelta anti-edipal» (2019), desplegó “máquinas de deseo” en eriazos simbólicos, movimientos corporales y éxodos territoriales que impidieron la “dominical continuidad” (Torres Apablaza, 2021), abriendo un problema de acceso cognitivo (político) para el mainstream. Con todo, en las últimas semanas, la arremetida proviene de una oligarquía rentista -un inédito comunismo neoliberal- y partidos sin legitimidad hegemónica, pero soberanos de la facticidad neoliberal. La post-concertación, la sedición de “Amarillos por Chile”, y la derecha en un pacto juristocrático (Villalobos-Ruminott, 202o) de tres decenios obviaron la «insubordinación», imputando toda disidencia ciudadano-territorial a nombre del «demonio populista” (Laclau, 2005)

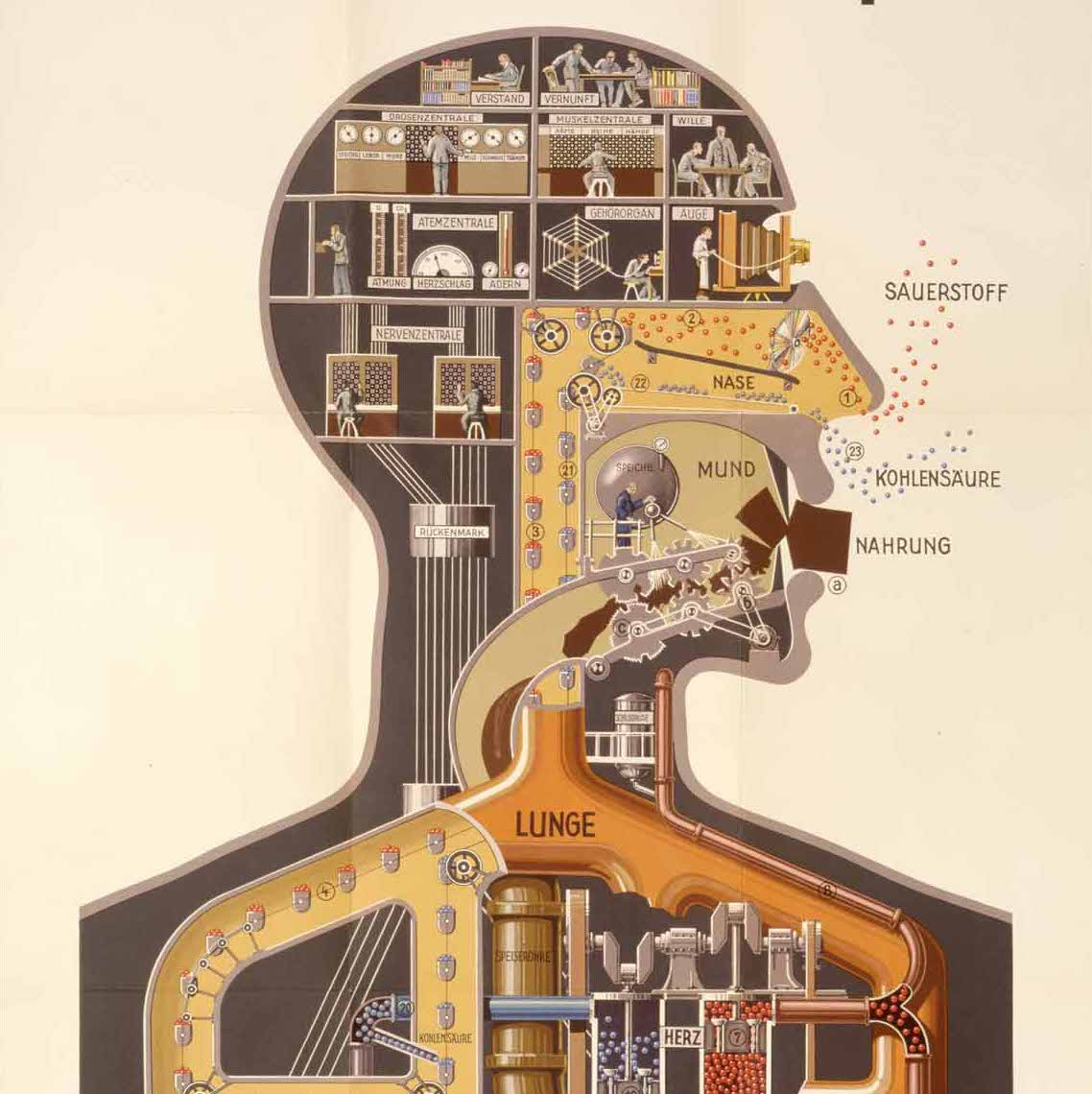

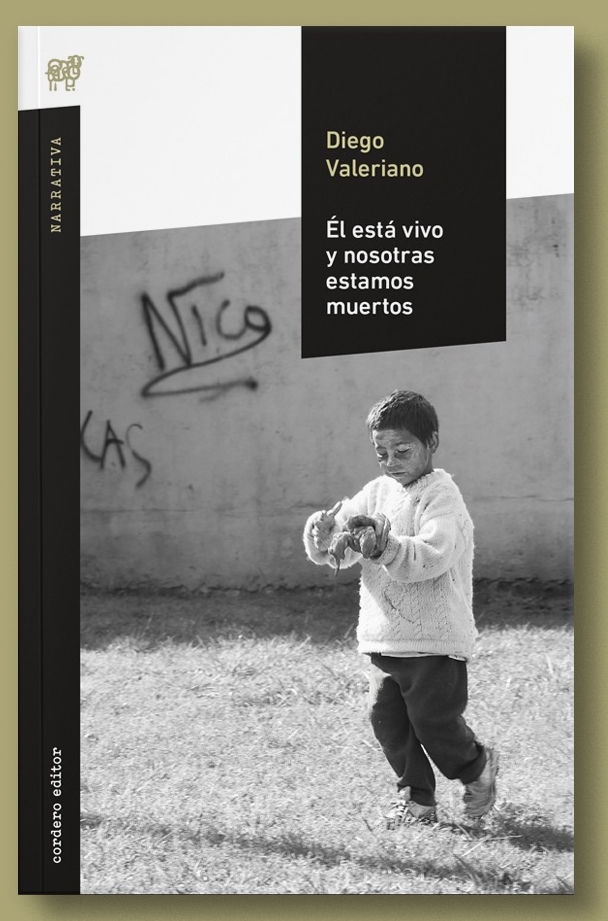

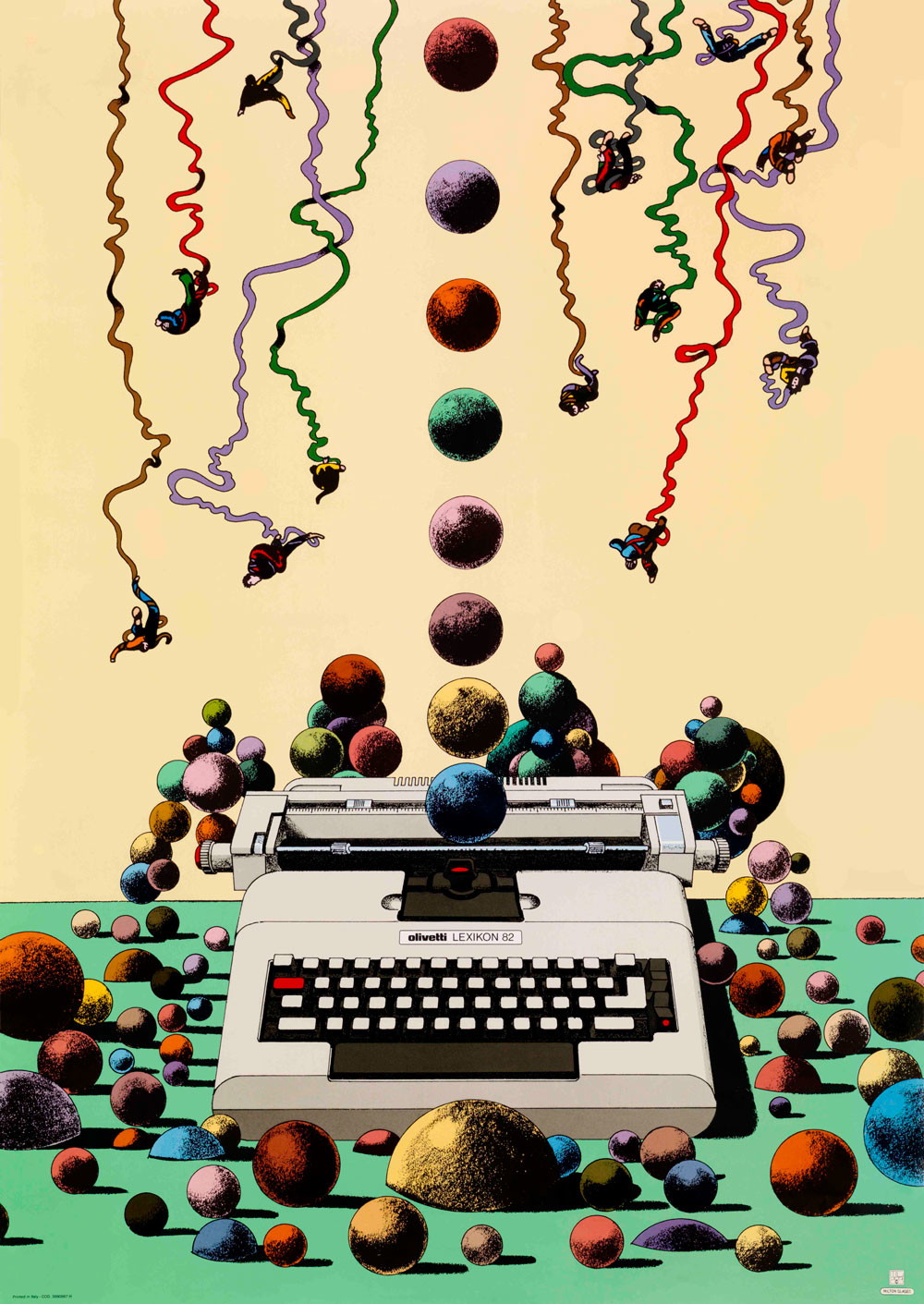

Los relatos del realismo con sus estéticas reaccionarias han invocado nuevamente la ausencia de “retóricas mediadoras” y la restitución de los grupos medios como el pueblo extraviado de las “oligarquías modernizantes”. Tras ello una pasión por el “arché Portaliano” (Karmy-Bolton, 2022) que por estos días reedita los mitos pastorales, los lenguajes tecnicistas, y la restitución de una ciudadanía pedagógico-patronal. Convengamos que nuevamente ha migrado un revival de “orden ético” frente a una dislocación del tiempo representacional (homogéneo) que la gobernanza de Apruebo-dignidad ha gestionado desde la soberanía técnico-managerial. De suyo el “significante Marcel” (Ministro de Hacienda de Boric-Font) y la focalización como un dispositivo de impunidad. La reificación de la razón técnico-administrativa como epitafio de los “30 años” ha dado lugar a la defensa de la neutralidad (asepsia y transparencia) que es la regla de funcionamiento del neoliberalismo hacendal respecto al quinto retiro (Administradoras del Fondo de Pensiones -AFP-). Y así, hasta abandonar todo programa transformador bajo el progresismo de Gabriel Boric-Font. Ciencia y Técnica como ideología invocando la tradición Habermasiana. Dada la intensificación neoliberal de la cibernética los lenguajes políticos han sido traducidos a la metafísica del capital -la violencia fáctica de la acumulación- y el signo remite circunvalarmente a otro signo. Todo migra a modo de equivalente general (lenguaje de las mercancías) capturadas en una «metáfora de la circulación» -y no así, de la interrupción- de la experiencia plebeya (Rancière, 1996) que se abrió temporariamente (y en su potencia) para el caso chileno.

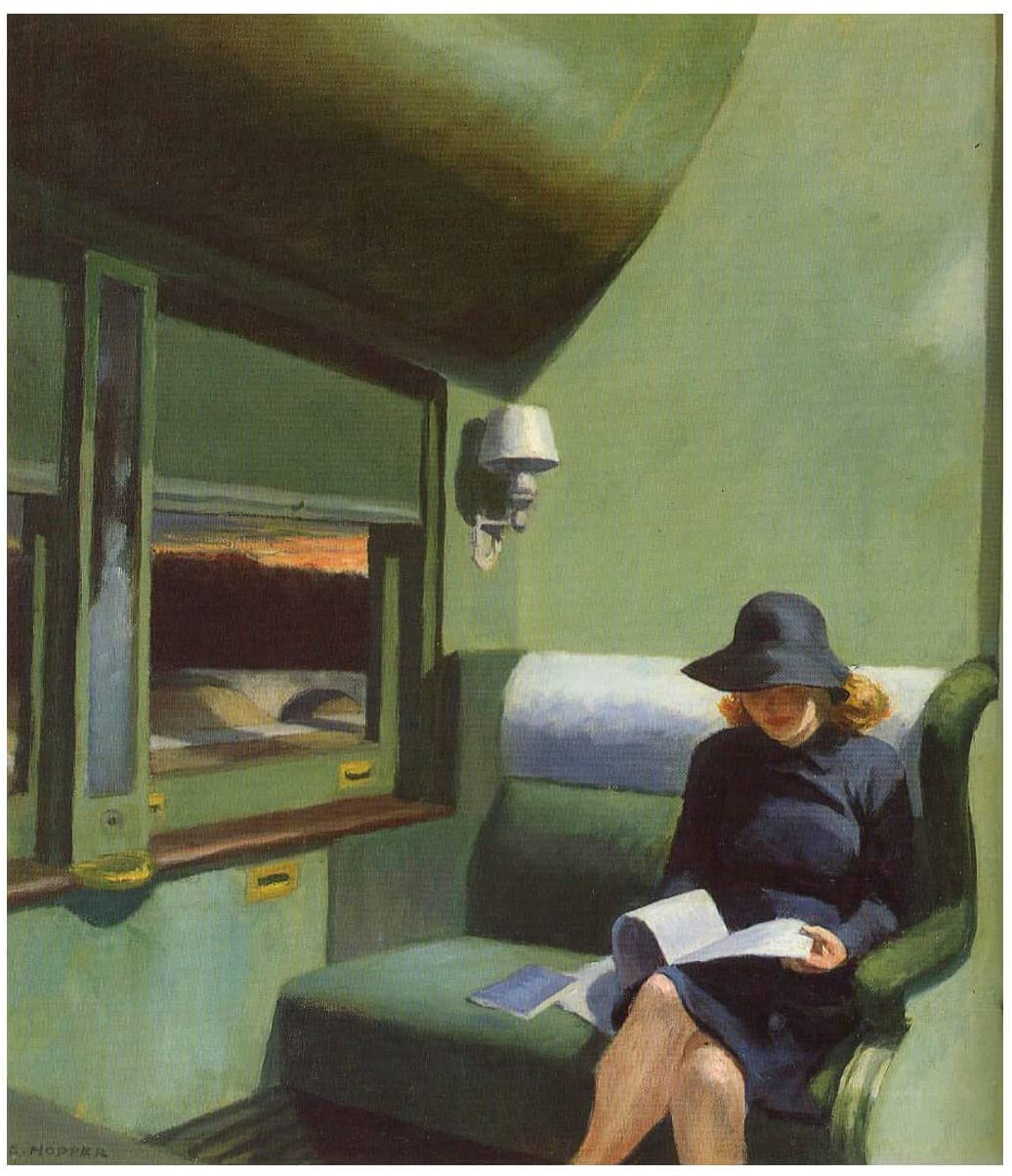

Bajo el fárrago de los sucesos, existen expresiones estigmatizantes donde el mainstream chileno ha intentado normalizar (silenciar) la demanda popular con sus potencias, perpetuando una misma «comunidad de habla», sin desmasificar las diferencias. En el valle de Santiago, Emilio Durkheim ha sido confinado al mero “control social” (positivismo queer que informa las epistemes gubernamentales) por la vía de la “anomia” que implica la modernización acelerada como fábrica de “cuerpos excluidos”. De suyo, Ackerman y la obsesión politológica por la deliberación respecto a una presuntuosa “norma común” (Joignant y Fuentes, 2015). A ello se suma una obcecada búsqueda de codificaciones normativas que buscan restituir la «pax» -oligarquización del Partido Socialista y el maquillaje Allendista- contra una multitud de pueblos, territorios vernáculos, insurgencias rizomáticas, y minorías indóciles activadas por el «golpe popular» (octubre, 2019) que vino a desbaratar fugazmente (“mediador evanescente” de Arditi) las «cogniciones del orden». La alteración del tiempo histórico-representacional sugiere una relación compleja con la actualidad, un desacato gravado de imtespectividad, donde el presente reúne a una heterogeneidad de temporalidades -experiencia plebeya de la deslocalización en Rancière- que desordena toda narrativa del progreso destinada a codificar dicha multiplicidad en el “arte maquinal” del buen gobierno o el “pueblo destinal” de la modernización (Didi-Huberman 2014; Deleuze 1985; Foucault; 1992). Todo populus transita en el desarreglo de alguna temporalidad. Ello implica una distinción entre el imaginario como aquel mecanismo identitarista o normativo y lo imaginal-político que des-inscribe o libera una “potencia” a modo de una irrupción sin equivalencia contra aquel imago y su representación institucionalista (anestésica).

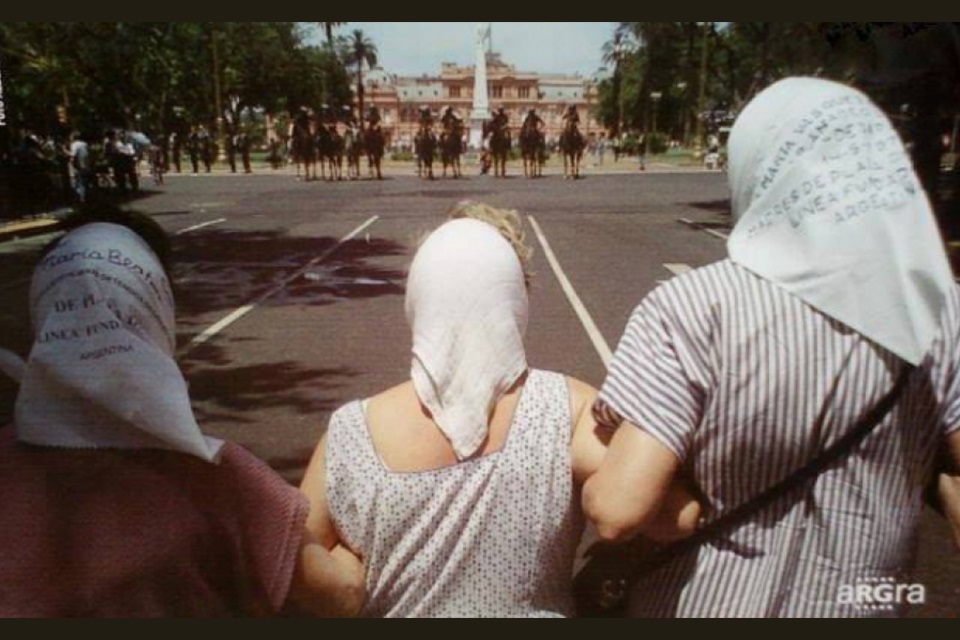

En el caso chileno la práctica imaginal de la «revuelta», “movimiento anti-edipal”, pese a los traspiés de La Convención en los últimos meses, excedió las categorías identitaristas de la representación centradas en la reificación de las formas visuales, culturales y estéticas y sus formatos institucionales, por cuanto los pueblos sin revolución (americana, cubana o soviética) responden a hitos de auto-designación que se desprenden de dispositivos estatal-nacionalistas. Lejos de una pretendida existencia identitarista, «lo imaginal» ilustraría una potencia popular de afectos, mundanidades y cuerpos expuestos, órganos que hacen posible el «habla político» y que operan por mixturas, escrituras anti-edípicas, o multiplicidad de flujos desterritorializados y líneas de fuga (Deleuze & Guattari, 1981). Una revuelta es la suspensión del tiempo del progreso y sus mitificaciones, a saber, como en La noche de los proletarios (Ranciére 1974 y 2010), donde los actores no interpretan tareas apriorísticamente asignadas, y no encarnan el guion de una historia sacrificial, teleológica e identitariamente organizada. La irrupción plebeya es la des-identificacion re-subjetivamente de «pueblo expuestos vs pueblos figurantes». Esa sedimentación no identitarista, desmitificante de las “piochas republicanas”, donde se ubica la potencia feminista, como parte de aquello que la «maquina institucional» -pastores en el lenguaje de Foucault- no ha logrado capturar o localizar dentro de la revuelta chilena, a modo de cuerpos jurídicos domados en alguna política pública y su carga focal. Hay pueblo porque falta decía Deleuze. Tal como lo indica Giorgio Agamben, cualquier definición del significado político del término está siempre al borde de una definición ambigua. Esto porque “un mismo término designa, pues, tanto al sujeto político constitutivo como a la clase que, de hecho, sino de derecho, está excluida de la política” (2001). Entonces, la ambigüedad semántica revela su condición anfibológica, es decir, su erroneidad inherente respecto al buen sentido o el sentido común, «el término guarda para sí una potencia del error en su nombre tantas veces pronunciado, como si la tradición política quisiera suturar constantemente, de una vez y para siempre, su doble sentido o su mal sentido» (Ramírez Vargas, 2022). Aquí conviene citar el caso de George Didi-Huberman en torno a lo que excede un juego “suma cero” entre las posturas “hegemonistas” o “populistas” que apuestan al carácter irreductible de la representación, y las diversas formas de “autonomismos” que repudian la representación como captura de la potencia plebeya, en una postura postnacional y anti-estatal. Ello apunta a una «dialéctica» irreductible a la mera captura de lo múltiple por lo uno.

Sin embargo, las revolturas de identidades que se escondían tras la “capucha” de la Primera Línea (2019), también deberían llevar a la izquierda chilena a desconfiar -o interrogar- que las multitudes de la revuelta en su devenir deseante se unificaron bajo la categoría monolítica del Pueblo destinal como protagonista de las “luchas populares”. Recordemos las palabras de Virno, cuando advierte que la multitud está caracterizada por una fundamental oscilación entre la innovación y la negatividad “…a veces agresiva, a veces solidaria, inclinada a la cooperación inteligente pero también a la guerra entre bandos, a la vez veneno y antídoto; así es la multitud. Ella encarna adecuadamente las tres palabras clave con que se ha intentado aclarar cuál podría ser un entendimiento no dialéctico de lo negativo: ambivalencia, oscilación, siniestro»(Ambivalencia de la multitud).

Toda multitud está sujeta a disgregación, corrupción, violencia intestina. Tal advertencia debería servir a quienes mitifican el valor heroico-romántico de un “pueblo pedagógico” al que se le asignó la bondad originaria de defender una posición de verdad absoluta (qua partera) en su rebeldía contra el Reyno de Portales (el armatoste neoliberal, la política institucional y en las últimas semanas, el “asalto del mundo concertacionista”, etc.). Hizo falta que los “pueblos” de la revuelta -emplazados en un futuro anterior- no se diluyera tras una suma de identidades homogéneas alineadas en algún significado último que guía la lucha histórica y social de las poblaciones oprimidas en una única dirección -garantizada- de restitución de derechos a través de la justicia, sino en un conjunto de fracciones a veces inconexas llenas de las ambigüedades y contradicciones que mantienen en su interior la negatividad de lo impuro como tensión irresuelta que hace oscilar cualquier esquema maniqueo entre el bien y el mal.

Y sabemos la vieja lección, siempre será necesario asumir que “el Pueblo” no es un sustrato ontológico, ni una positividad, tampoco es una identidad-esencia depositaria de una verdad absoluta de la liberación-emancipación. Es el constructo inestable de una determinada representación de lo popular que está siempre en litigio de mediación e interpretación. Y es que la categoría pueblo debe estar situada en los espacios fronterizos, trenzada por vectores de intensificación. La frontera, como ya lo hemos sugerido, es ambivalente, y uno de sus lados mira siempre al exterior.

Como afirma Butler, “es siempre difícil decir si una sublevación representa todo el pueblo, la esencia del pueblo o una pura reivindicación democrática”. Entonces, por mucho que las sublevaciones pretendan representar la voluntad del pueblo, se encuentra en general otro grupo de gente que rechaza verse representada por la sublevación. Reclamarse de la voluntad popular es un combate permanente, una lucha por las formas de hegemonización (control). Aunque una sublevación puede parecer expresar la voluntad popular, debemos siempre preguntarnos de cuál versión de la voluntad popular estamos hablando, a quiénes no incluye y porqué» (Virno, 341)

En el Reyno de Chile, los Centros de Estudios pretorianos, intelectuales de Estado o politólogos de turno, se han enfrentado a un agotamiento interpretativo y epistémico (1990-2010) para descifrar y normar la escisión del «presente hacendal». Y así, los rectorados semióticos, las oligarquías académicas, los escoltas adultocéntricos, y los grupos de intereses –Think Thank- del oficialismo cultural, Chile 21, COES, Libertad y Desarrollo, y el Centro de Estudios Públicos (CEP), persisten en nuevo diagrama oligárquico. Toda la «mayordomía transicional», obviando cualquier «radicalidad ética», aún se mantiene aferrada al tiempo de una «gobernabilidad normalizadora» (1990-2010), so pena que han abrazado con fervor el hito de Mayo (2021) para una nueva Carta Constitucional, superando -pero también mediando- el trazado jurídico legado por la Dictadura de Pinochet y su catolicismo integrista (2/3), y evitando una nueva “Constitución de los vencedores”. Pero el agotamiento de una “hermenéutica política” -y su deuda argumental- no es incompatible con la facticidad de un orden Leviatánico que prescinde del campo argumental. En suma, al final se develan como custodios del mapa del poder y acumulación de capital que instaló la modernización post-estatal (1976- 1981). Según Bhabha, «El pueblo ya no está contenido en ese discurso nacional de la teleología del progreso: la anonimia de los individuos; la horizontalidad espacial de la comunidad; el tiempo homogéneo de las narrativas sociales; la visibilidad historicista de la modernidad, donde el presente de cada nivel (de lo social) coincide con el presente de todos los otros, de modo que el presente es una sección esencial que hace a la esencia visible». Frente al interregno que se avecina, la fantasía de las elites chilenas, pese a estar reducidas a la «factualidad» (“acumulación de capital”), vaciamiento de legitimidad y retratos proyectuales, no han cesado en su afán normativo por soslayar los «gritos de la plebe» y aplacar el excedente de significación y sentido que comprende un «constitucionalismo de enmiendas» («singularidades de vida») que trascienda los dispositivos de «control securitario» expresado en una nueva Constitución política del Estado. Y es que el Partido neoliberal (rentista y abstracto-financiero, sea conservador e incluso en su variante «progresista»), hizo estallar la vida cotidiana luego de tres decenios de contratos modernizantes (servicios, disciplina laboral, vigilancia mediática, realismo político). Y así, aún no se ha dimensionado todo el alcance del «golpe plebeyo» (18/0), pues ahora en una nueva «política del poder» nuestras elites y sus «burocracias cognitivas» se esmeran por suturar, léase institucionalizar, las relaciones entre democracia y mercado -neoliberalismo constituyente- aplacando la fuerza transformadora de la imaginación popular activada en octubre (2019). Tal empeño busca climatizar un fervor retórico para «gestionar» -domesticar- la «subjetividad anti/edipal» del movimiento de pueblos en un «pacto juristocrático» donde el pueblo polisémico persistió en el desplazamiento de mitos, ocultado por la industria mediática, que se tornaría administrable al pueblo constitucional de nuestros teólogos del progresismo (Frente Amplismo). Tal escenario comprende una nueva economía creativa para el campo de las izquierdas, y no la reactividad del testimonio (“lo napoleónico”).

Si bien, un nuevo texto Constitucional implementado desde la Convención Constitucional, y su correlación de fuerzas, cada vez más atrofiada por la amenazante mediática, aún puede ser un indiscutible avance cívico, inclusivo, ciudadano y político para la destitución de la «letra pinochetista», y refrenda la potencia simbólica y ritualista (legitimidad) de la «revuelta derogante» (2019), la actual recomposición institucional abre variados escenarios que han instaurado un «lugar vacío» que de bruces reconoce «tecnologías de gobernabilidad», activando razones técnico-metodológicas, y el identitarismo culturalista. El nuevo ciclo que se inauguró tras el mayo feminista (2018) -con el inédito éxito y naufragio de la Lista del pueblo– más allá de institucionalizar la protesta social con el significante de los «mínimos», podría representar el inicio de “guerras de posiciones” que desplazan las distribuciones de sentido instaladas por la razón partidaria.

La politicidad activada por la «revuelta anti-edipal”, pese a su evanescencia corrosiva, fue una forma de gestionar la angustia existencial de los grupos medios pauperizados (“Pymes devaluadas”) que renegociaron fronteras de sentidos bajo la metáfora «hasta que la dignidad se haga posible». Con todo ulteriormente, dado el vértigo de lo político, las perversiones mediáticas podrían perpetrar escenarios de “excepcionalismo gubernamental” y un “revival de realismo” marcado por un retorno de orden policial, alza de la derecha concertacionista, narrativas de la mesura y procesos modernizantes (Joignant, 2021: Peña, 2021), que abren espacio a la agenda securitaria del conservadurismo en plena “soberanía del espectáculo”. A juzgar por los últimos acontecimientos ello presupone un “pueblo productivo» y gerenciable en una «segunda transición», diluyendo la polisemia de la movilización popular donde pueblos y cuerpos deseantes o distópicos, territorios, imágenes y subjetividades políticas, cultivaron fisonomías irreductibles -pluralismo hermenéutico- amén de la arquitectura constitucional de las elites chilenas. En nombre del «lugar vacío» (efectos de la revuelta) no podemos descartar la nueva llegada de “expertos indiferentes” (semiólogos de la nueva gobernanza), heraldos del management y jurisconsultos liberales (o no) y, porque no, tentaciones centristas vinculadas a un eventual “consenso de las mercancías” que ampliando cuotas de gastos fiscal (focalización ampliada en los lenguajes del bacheletismo») vendrían a configurar un «neoliberalismo con rostro humano». Es verdad, luego del espíritu regulacionista de la nueva Constitución, la modernización del Pinochetismo quedará limitada por hitos regulacionistas, en ningún caso periféricos. Y esto podría tener un horizonte re-legitimador en el campo de las instituciones Portalianas y una restitución de la facticidad partidaria, aunque siempre bajo fricciones. Con todo qué hay del nuevo “pacto juristocrático” (legitimidad) en medio de la furia de las corporaciones mediáticas contra la resistencia de la “guerra de posiciones”.

Durante el plebiscito de entrada para una nueva constitución (2021), se modificaron exitosamente los pactos ciudadanos y populares abriendo un eventual imaginario de transformaciones que ha estado tutelado por los enclaves de la post-transición, las querellas sesgadas, mixturas y presiones atmosféricas contra la Convención. Los mínimos programáticos del progresismo neoliberal (el universo de sus barones y mapa relacional) ha perdido demografía socio-política, pero no necesariamente la dimensión factual, que sin duda hoy hace sentir su capacidad auto-regenerativa (Laguismo empresarial). El devenir elitario del caso chileno en su afán de domesticar la movilización en un campo judicativo -una ciudadanía gerenciable- podría enfrentar el hastío de los movimientos populares que aún no elaboran un vocabulario político que pueda articular a los pueblos, cuerpos y subjetividades (2019) en una dimensión politológica o normativa. Aludimos a ese momento tan ansiado por cientistas políticos y sociólogos de la oligarquía chilena librados a la profesionalización de los objetos del orden. De un lado, tenemos el déficit político de un «viciado parlamento» y, de otro, la ceguera gubernamental (“buen gobierno portaliano”) para entender los nuevos modos de subjetividad que se desplegaron en la «revuelta» (2019) respecto a las relaciones entre el poder institucional, hegemonía y vida cotidiana. Y para muestra un botón: una multitud devocional se apropió de “saberes vagabundos” lacerados por la violencia de la acumulación neoliberal y nuestras oligarquías académicas se quedaron «sin posibilidades hermenéuticas» para descifrar el llamado «estallido social» (2019).

Con todo hoy no existe gramática común que pueda sostener genuinamente la excepcionalidad de la purga, la rabia erotizada y su densidad ética por nuevas «formas de vida». Dicho sea de paso, la «revuelta anti-edipal» (2019) obró como partera de singularidades de vida (“pueblos”): lejos de los juegos de poder del movimiento universitario (2011) y sus eslabones elitarios con la propia estructura política. La ausencia de una post-hegemonía abrió el abismo entre el carácter derogador (2919) y la facticidad constituyente (2022), que incluye una extensa capa media popular que tampoco está en continuidad con la maquinaria de pactos que secuencialmente se ha ido gestando en los últimos meses desde el universo (post) concertacionista. El hito fundamental fue el movimiento congresal del 15 de noviembre (2019) donde mediante un parlamentarismo de facto («Golpe congresal» 2019) se pudo inmunizar el juego de intereses elitarios que se reproduce en distintas velocidades oligárquicas.

Si bien las «revueltas” gozan del fulgor de lo inasible, la fuerza de lo molecular-evanescente, y sus agenciamientos deseantes (Guattari), qué cabe responder frente a la melancolía soberana de nuestros «pastores letrados» que, en las últimas semanas, con prisa reclaman un nuevo ciclo de consensos, mesuras y realismos (metáfora del pueblo pedagógico-gerencial) que han llevado al actual gobierno managerial a la metáfora de la Constitución como “¿casa de todos?”. A modo de colofón, la metáfora de la “casa constitucional”, si bien toma distancia de la “multiplicidad de los territorios” (2019), puede ser una posibilidad para que La Convención, sin abandonar su horizonte transformador, evitando la inmolación, asimile las “máquinas de subjetividad y máquinas control” que siguen disputando la agenda político-mediática. Quizá es una forma de articular una política que trascienda el pastiche de la “guerrilla identitarista” entre gatopardismos, “lo napoleónico del gobierno feminista”, las máquinas corporativas y un extraviado principio de realidad. Y todo bajo el afán de la post-concertación que no cesa de concitar la flojera epistemológica de sus funcionarios semióticos, o bien, un Laguismo como “decadencia” para quienes han cincelado un Portales histérico, viscoso, angustiado y des-historizado -que refrenda la fuerza de una modernidad oligárquica (Larraín, 2001).

Quizá hay que iniciar la pregunta por un nuevo «republicanismo salvaje», (Villalobos-Ruminott, 2013), cuestión que comprenderá una política del poder algo domada tras el “declive” del octubrismo monumental, sin negar el valor del nuevo ciclo histórico. Tal imaginario instituyente debe emplazar las lógicas del dispositivo focal-modernizador que el campo institucional ha codificado por más de tres decenios de «mayordomía transicional». Tales necesidades y deseos populares que comprenden un largo y conflictivo proceso de desactivación del “armatoste neoliberal” (focalización des-subjetivante) y nuestra ancestral democracia elitaria.

En suma, la interrogante por el «horizonte post-neoliberal» será siempre un “libro en fuga” que no puede rehuir a la administración jurídica de la diversidad, a su ley adulto-céntrica, ni menos a la exclusión de la demanda popular. En las horas de servidumbre que se vienen en el Reyno de Chile, existe un riesgo inminente de cara a la nueva Constitución (violencia y derecho), pero se mantiene un espacio para la “guerra de posiciones”. La necesidad de eslabonar los entramados de sentido, sin ceder a la diáspora, pero admitiendo el “lugar vacío”, sin abjurar de algún “nosotros estratégico” que haga la diferencia para reanudar un diálogo espectral contra los barrotes del realismo.

Y entre los “ires y venires”, entre los afanes y despistes, se alzó el Artículo 1 desde la Convención Constitucional (11 de abril). Dice así, “Chile es un Estado Social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”.

Referencias.

- Agamben, G. (2001). Medios sin fin. Notas sobre la política. Valencia: Pre-textos.

- Arditi, B. (2010). «Post-hegemonía: la política fuera del paradigma postmarxista habitual,» Política y cultura, Cairo Heriberto y Franzé Javier, Madrid: Biblioteca Nueva.

- Arditi, B. (2011). “El populismo como un modo de representación”. En La política en los bordes del liberalismo. Barcelona: Ediciones Gedisa

- Boeninger. E (1997). Gobernabilidad. Lecciones de la experiencia. Santiago. Ediciones Ucbar.

- G. Didi-Huberman, G. (2004). Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto. Madrid: Paidós.

- G. Didi-Huberman, G (2014). Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires. Manantial.

- Butler, J. (2016) “Sublevación” en Soulévements, Paris, Gallimard – Jeu de Paume, Pp. 34-36. (traducción en revisión)

- Bhabha, H. (1994). «El espacio pueblo». En El lugar de la cultura. Manantial- Buenos Aires.

- Deleuze, G. (1984). La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Barcelona. Paidós. Impreso.

- Deleuze, G. (2005). Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia. Buenos Aires: Editorial Cactus.

- Joignant, A. Fuentes, C. y (2015). (editores). La solución constitucional: plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos. Santiago. Catalonia, pp. 13-40.

- Karmy, B. R (2020). “Intifada: Una topología de la imaginación popular”. Santiago: Ediciones Metales Pesado.

- Richard, N. (2021) Zona de Tumultos: memoria, arte y feminismo. CLACSO

- Karmy-Bolton, R. El Fantasma Portaliano. Arte de gobierno y república de los cuerpos (2022) En prensa.

- Richard, N. Residuos y metáforas. La insubordinación de los signos. Cuarto Propio (1994).

- Rancière, Jacques (1996). El desacuerdo. Filosofía y política. Nueva Visión, Buenos Aires

- Ramírez Vargas, Carlos. (2021). “Nos falta esta última fuerza. Nos falta un pueblo”: notas sobre el pensamiento y el pueblo que falta (en prensa). Revista Internacional de Filosofía, en prensa.

- Peña, C. (2020). La mentira noble. Sobre el lugar del mérito en vida humana. Santiago: Taurus.

- Peña, C. (2020). Pensar el Malestar. La Crisis de Octubre y la Cuestión Constitucional. Santiago: Taurus.

- Virno, Paolo (2006). Ambivalencia de la multitud. Colección Nociones Comunes. Buenos Aires

- Sztulwark, Diego (2022). Algunas potencias (y ambigüedades) que destacan en una lectura de El Anti-edipo. En Lobo Suelto. Buenos Aires.

- Torres Apablaza Iván (2021). Octubre y el estallido de la política. Claves genealógicas sobre el orden contemporáneo. En Revista Disenso. Santiago. Noviembre.

- Villalobos-Ruminott (2020), S. Hacia un Institucionalismo Salvaje. Universidad de Talca. Vol. 35.