Los cerebros invadidos por la televisión, ella señala de qué se debe hablar: la televisión color… Los periodistas ocupan escena y son autoridad intelectual del momento.

Ricardo Piglia, Los diarios de Emilio Renzi, domingo 8 de junio de 1980.

La historia no se repite, pero insiste y enseña. Diciembre de 2017 no se comprende sin diciembre de 2001, fecha de inauguración de las paritarias callejeras que involucra a esa porción creciente de los trabajadores que valorizan sus vidas y los territorios en los que actúan fuera de convenio. Diciembre de 2001 es la sedimentación de un nuevo tipo de cuestionamiento social en torno a la calle (entonces fue el piquete y la asamblea), un modo de unir la lucha por los bienes materiales que aseguran la existencia con creación de modos de vida. Una dinámica destituyente que se nutre de la crisis y que despliega sus prácticas democráticas fuera –o más allá– del Estado. Diciembre de 2001 es más nuestro futuro que nuestro pasado.

Diciembre de 2017 es otra cosa. Es más la fisura que el corte. Menos el estallido de la crisis que la incidencia de la calle. En cualquier caso, se trata de una calle plebeya, es decir, una calle que, sin ser capaz de desestabilizar los tiempos de la dominación que regulan cotidianamente la vida urbana, introduce una tensión que limita el triunfalismo de las élites porque lleva consigo -en su eventual persistencia y desarrollo- la marca del grado cero de toda política y de toda institución, el cuestionamiento de toda autoridad fundada en títulos de propiedad o en jerarquía de color o de género. Aunque solo fuera por esto, el movimiento callejero fuerza una nueva comprensión sobre lo social: hace fracasar el modo en que piensa el Estado (un pensamiento gestionario que procede por inventarios, contando términos y creándole representaciones) y esboza en cambio un pensamiento por la vía de las conexiones (conecta potencias en fuga).

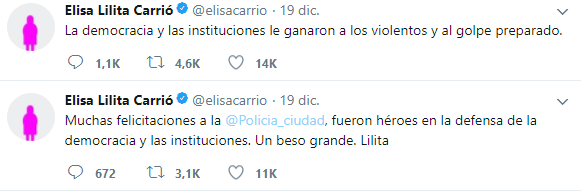

El temor a la calle es una pasión del Estado. Es uno de los pocos afectos que se le conocen a ese aparato que funciona conjugando la posesión de la tierra, del trabajo, de la moneda y de las armas al servicio de la acumulación de capital sobre su territorio. No se trata de un temor cualquiera sino del horror ante la posibilidad de perder esa potencia de conjugación que le es propia. Se nota en la psicología de los hombres y mujeres del palacio que se esfuerzan cuanto pueden por evitar que el miedo se propague entre las agencias de inversión. En medio del esfuerzo psíquico por controlar la situación, los más altos cuadros del orden padecen fenómenos de delirio persecutorio y llegan a ver inexistentes grupos terroristas y golpes de Estado.

El Estado carece de lenguaje para expresar su temor a la calle. De hecho, la calle plebeya tiende a desorganizar sus grandes recursos: la retórica del contrato social y los dispositivos de control urbano. En su desarrollo más propio, la calle plebeya no aspira a constituir una síntesis soberana, sino que es revocatoria y en todo caso productora de nuevas cartografías. Modifica el paisaje social por una vía que escapa a los designios del sistema político, desestabilizando la representación parlamentaria de la sociedad (¡macristas contra kirchneristas!).

La potencia cognitiva de la calle (de la multitud) redescubre aquello que permanece escamoteado en tiempos de normalidad: el lugar de fundamento abierto de la cooperación social productiva respecto del poder del Estado. Tras la equivalencia funcional entre Estado y capital, que domina el funcionamiento de la democracia, descubre una equivalencia más profunda y radical entre esas fuerzas colectivas y la invención de nuevas formas políticas. La potencia epistémica de la calle se sitúa del lado de Maquiavelo y contra Hobbes.

No cabe sorprenderse por lo tanto si los representantes del Estado –sean por derecha, o de izquierda– reaccionan ante la presencia de la calle condenando “todo uso de la violencia”. Son operadores de una máquina de presentimientos, sensibles a la cuestión de quién teme (¿quién teme, los gobernantes o los gobernados?) en una cierta coyuntura. Coherentes con sus propias premisas, reniegan de la violencia fundante del Estado –la identidad entre el orden jurídico y la concentración de la propiedad privada– y se perciben a sí mismos como representantes de una justicia (la cacareada defensa de la ley), como seres que actúan en defensa del bien común y de la paz. No son las pedradas lo que en verdad los inquieta, sino la desobediencia masiva puesta en acto.

No cabe sorprenderse por lo tanto si los representantes del Estado –sean por derecha, o de izquierda– reaccionan ante la presencia de la calle condenando “todo uso de la violencia”. Son operadores de una máquina de presentimientos, sensibles a la cuestión de quién teme (¿quién teme, los gobernantes o los gobernados?) en una cierta coyuntura. Coherentes con sus propias premisas, reniegan de la violencia fundante del Estado –la identidad entre el orden jurídico y la concentración de la propiedad privada– y se perciben a sí mismos como representantes de una justicia (la cacareada defensa de la ley), como seres que actúan en defensa del bien común y de la paz. No son las pedradas lo que en verdad los inquieta, sino la desobediencia masiva puesta en acto.

La desaparición durante meses del cuerpo de Santiago Maldonado, su muerte en un escenario de guerra bajo la feroz represión ilegal de la Gendarmería, que los hipócritas del momento pretenden hacer pasar como un accidente, encuentran su explicación última en los disparos por la espalda de la Prefectura que recibió Rafael Nahuel, cerca del Lago Mascardi. Una vez más, la conducción política de las fuerzas de seguridad y el aparato de comunicación que les hace de eco mienten con alevosía (hablan de un enfrentamiento armado sin presentar una sola prueba) y tratan la lucha de los jóvenes mapuches por tierras y autonomía desde su estricto punto de vista, es decir, como delitos mayores contra la propiedad en la que se fundamenta la legitimidad del Estado de derecho. Pero no se trata de señalar solamente el lazo indisoluble y evidente entre propiedad y represión (el derecho de facto del Estado a matar a quien lo desobedece). La cuestión de la violencia aparece también ligada a otro problema que es el de la mentira y la verdad: lo que llamamos la mentira oficial es realzada –ninguna novedad– como verdad de Estado a partir de la creación de discursos que aspiran a la verosimilitud.

El problema con la irrupción de la llamada “posverdad” no es que legitime las mentiras (de ser así, la verdad sepultada seguiría allí como potencia de develación a rescatar), ni que venga a señalar que toda verdad es el efecto de una cierta política o voluntad que la produce, sino que en nombre de un relativismo autocomplaciente bloquea la introducción de criterios que permiten desplazar ideas y crear verdades nuevas. El efecto de la “posverdad” (cada quien consume la realidad según sus convicciones) es, por lo tanto, el de una despotenciación política, puesto que la democracia, considerada más allá de una forma de gobierno, es el derecho a nuevas verdades (experimentar ideas y formas de vida). La irrupción de la calle plebeya –tal vez sea efímera, ya veremos– actúa también en este nivel (repotenciando la política), al menos en potencia. Lo hace al afirmar que no todas las verdades son iguales ni expresan la misma fuerza.

La novedad de la calle no es alumbrar la equivalencia entre verdad y potencia, sino el señalamiento de que toda potencia (como toda nueva verdad) nace por desvío y composición. Lo que implica que la relación entre lenguaje de Estado (contar cada término para representarlo) y lenguaje de la potencia (en desplazamiento y constitución) queda desfasado. En este desfase, el Estado ve socavada su capacidad de definición de la realidad. Aquí se encuentra el origen de la paranoia del Estado. Esto pone en evidencia su incapacidad para enlazar signos proliferantes en sus esquemas de resonancias. La potencia de la calle es peligrosa para el Estado en la medida en que disputa su capacidad de nominar la realidad: violencia es matar, violencia es expropiar. Y sabemos muy bien quien mata y expropia desde siempre en la Argentina.

Por su potencial disruptivo, este incipiente despertar de la calle como fenómeno cognitivo es el principal dato de nuestra coyuntura. El dinamismo de la movilización es el mejor antídoto contra el desmoronamiento intelectual y anímico en que se suele caer cuando se desvanece una poderosa ilusión. El valor de las luchas sociales, en términos de teoría del conocimiento y de los afectos, es también el de romper con las ideas-refugio, que solo sirven para la autojustificación, entre el lamento y el moralismo. La calle nos devuelve al mundo de las estrategias, desmitifica el problema de la organización, porque plantea en concreto qué es lo que podemos llevar a cabo con nuestros modos de hacer, y redistribuye el potencial de protagonismos colectivos. En otras palabras, habilita el paralelismo virtuoso entre capacidad de lucha y claridad de ideas. Lejos de tratarse de un espontaneísmo inconducente, el desborde y la creación de organización popular están en la base de las experiencias más relevantes de nuestra modernidad política: el 17 de Octubre de 1945, el 29 de Mayo de 1969, la lucha por los derechos humanos bajo el terrorismo de Estado, y el 19 y el 20 de Diciembre de 2001.

Pocas cosas más tristes y engañosas que el optimismo (el utopismo, que es una de sus formas más cándidas). Las imágenes que recibimos a diario no permiten esperar nada bueno del mundo, no nos es permitido ese lujo. Más que técnicas anímicas necesitamos ideas bien formadas. No aquellas que consuelan sino aquellas otras que aún cuando nos enfrentan sin piedad a la dureza de los problemas y a los fracasos constituyen el modo más valiente y transformador de la acción. Porque las ideas bien formadas tienen el valor de llevarnos a nuevas ideas (¡así como a retirar de circulación las que ya no sirven!). También esto concierne al problema de la violencia del que tanto se habla en estos días. ¿Es preciso asumir el delirio del Estado y preguntarnos si los movimientos populares desarrollarán en el futuro tácticas políticas violentas? Nuestra única violencia es existir, pero se trata de una violencia que ni mata ni busca el sacrificio. La violencia asesina es de derecha, mientras que la contra-violencia solo surge cuando se diferencia sin ambigüedades de la de los asesinos. La contra-violencia, decía León Rozitchner, no mata ni ofrece la vida por razones más profundas que las legales, emocionales o teológicas. No lo hace ni debe hacerlo, porque la naturaleza de su fuerza es inmediatamente colectiva, transindividual y vitalista. La fuerza que radica en el deseo de una vida y de una democracia popular provee mejores afectos, tácticas e ideas. Poner esta radicalidad a prueba supone un desafío organizativo y una prudencia mayor. Nuevamente: no se trata de ninguna clase de optimismo sino de una sabiduría elemental: el gusto por reconocer las extrañas ocasiones en las que florece una posibilidad en medio de lo oscuro. ¿Dónde buscar las ideas que necesitamos, por dónde comenzar? “¿Por los textos o por el mundo?”, se preguntaba Piglia en aquellos oscuros años 80. Tal vez podamos respondernos en estos días: comenzar por la calle sin otra expectativa que la de combatir los malos pensamientos, simplemente para encontrar y verificar, como sucedió en aquel diciembre de hace 16 años, las más adecuadas y menos previsibles de las ideas.

Me hizo acordar al libro ese de Deleuze sobre el cine, donde habla de terminos sobre terminos, y al final no sabes que peliculas le gustaron al viejo…o que es ir al cine solo, o a toquetearse en pareja…Para pensarr