Miro por la ventana. Del otro lado del pasaje, junto a su ventana, mi vecina está repasando Instagram en su celu. Se ve que llego en el momento del descanso. Ella, como yo, trabajamos estos días desde casa. Somos criaturas Zoom. Sobrevivientes de un naufragio repentino. Nos chocamos contra el iceberg del virus y de pronto nos dimos cuenta que el agua no estaba tan fría y que teníamos chaleco salvavidas. Para mí y seguramente para ella, Zoom no existía hace una semana. Ahora entramos en un acercamiento vertiginoso. Zoom primero sirvió para el trabajo, ahora avanzó sobre los encuentros de amigos, los cumpleaños, las escapadas. En menos de dos semanas Zoom se desprende de su funcionalidad inicial, se apropia de cualquier contenido para retirarse a una transparencia que está por debajo del uso y del funcionamiento. Se vuelve primero una forma de estar y enseguida se volverá –sospecho– una forma de ser. Zoom no reemplaza, sustituye el modo de conversación presencial por otro análogo, pero que tiene sus propias reglas. El tema fundamental es que las voces no se superpongan, se trata de esperar el turno para hablar porque de lo contrario nada se entiende. La conversación presente, horizontal, se da un complejo juego de superposiciones y desvíos que se ordenan en los cuerpos, en su entramado abundante de cruces y desvíos de todos los sentidos, la forma resultante es una composición. En la comunicación zoom el orden lo es casi todo. Deviene entonces una forma vertical de la conversación, a donde el uso de la palabra se monopoliza para reestablecer el modelo de la conversación ordenada, por eso la forma resultante de la conversación zoom es instituyente. Aun genera algún dolor de cabeza, cansadora que una presencial –los comentarios– pero eso es solo por ahora, la semana que viene todos vamos a estar acostumbrados. Temo que eso sea cierto. Pero es un temor falso. Sostengo lo que me da el cansancio, me aferro a ese dolor de cabeza, pero yo también necesito que esto se vuelva normal, incorporarlo metabólicamente hasta que se vuelva reflejo, gesto aprendido a fuerza de repetir. Zoom no reemplaza, sustituye el modo de conversación habitual por otro análogo, pero que tiene sus propias reglas.

Voy a IG. Fita, mi compañera, acaba de invitarme a una fiesta electrónica por Zoom para el sábado. Es curioso, pienso, se está en Instagram, se va a Facebook, las redes ya eran lugar a donde ir antes de todo esto, presuponían esta manera de salir. Estoy en IG y veo videos de gente entrenando en espacios mínimos, piezas, terrazas, intentando mover el cuerpo. Me resulta cómico, pero no debido al efecto buscado. Para qué entrenar –pienso–, si ya estamos corriendo la maratón para la cual nos veníamos preparando durante todos estos años. El virus hizo sonar el disparo de largada. Dejó atrás el gimnasio de las manos, de los ojos, una sintaxis de movimientos rápidos y repentinos que fuimos aprendiendo en celulares, teclados y pantallas, más allá de cualquier contenido, funciones corporales sencillas y pequeñas que casi no necesitan descanso, open 24 horas, para ponerlo a prueba en la carrera donde, por fin, se vuelven una necesidad. Y la maratón no podía ocurrir en otro lugar que en la ciudad del aislamiento. Perfecto espacio para el presente continuo virtual, tiempo que reclama ser y solo puede ser actualizado. Eso ya lo sabíamos –me contengo–, el virus pone en evidencia que las redes construyen para sí una virtualización totalizadora del afuera. Pero hasta ahora no habían avanzado tanto, ahora su alcance se extiende hacia el trabajo y los afectos. Gracias al virus el sueño de trabajar desde casa y tener a los afectos cerca es posible. Como sucede con los sueños humanos cuando se vuelven reales la forma es pesadillesca. Cansancio, dolor de cabeza –pienso- transito congestionado, agendas sobrecargadas, inseguridad, nada de eso existe en el afuera en este momento. La paradoja surge en forma de imágenes contrastadas en fotos que se abisman en efectos oníricos de las ciudades vacía. Superpoblación de imágenes de la intimidad de las casas en las redes y en internet. Ciudad vacía-casas llenas. Quien lo hubiese pensado? –me digo- Este era el resultado, no la condición posibilidad de la virtualización radical. Resultado y condición de posibilidad se superponen. El virus es la transparencia necesaria sin necesidad de molestias. Aceleración pura, de tan rápido elimina todo trayecto.

El ícono de mi feed en IG es una casita. Quedarme en mi casa es impensable sin internet, sin redes. ¿Puedo ser tan obvio? –me indigno. Sí que puedo. El virus cierra la relación de identidad, propiedad, perfil como si fuese la santísima trinidad. Ya, ya. –me atajo- eso también venía ocurriendo. El Gobierno incluye a internet en los servicios básicos y en la red circulan instrucciones de cómo cuidar la capacidad de circulación de datos entre todos. Nunca como ahora la circulación de fotos de la vida cotidiana estuvo tan justificada; antes era algo que le dábamos a la red, ahora, post virus, son una posibilidad que la red nos da. Y en ese servicio, su función se redondea. Si la casa es la prolongación objetual y espacial de mi identidad, es en las redes donde esa expansión se recompone como decorado interior. Todo ese exterior disponible vuelve a mí y en el colage del perfil se restituye una imagen unificada de mi yo. El funcionamiento deviene sustitución: forma virtualizada de la conciencia de existencia y certeza de experiencia. Las redes no solo construyen un afuera virtual para sí, sino que transforman todo el afuera virtual en una interioridad segura pero ansiosa o, mejor dicho, en una interioridad que, para asegurarse, solo necesita que llegue la próxima actualización. Ciclo sin fin de la carencia mínima y la satisfacción mediatizada. Uno de los efectos más evidentes del encierro, dicen los psicólogos mediáticos, y de eso hay que cuidarse, es la confusión temporal, no saber muy bien que día es y en qué momento estamos. Insomnio, desordenes del sueño. Siempre, el otro tiempo está disponible. Se acomoda bien a los desequilibrios. Vamos momento por momento, en la luz sin noche ni día de los ordenadores. El virus pone en evidencia y nos obliga a vivir en el tiempo de las virtudes virtuales, eso –me digo–, el ícono de IG, pasó de ser lo que necesitamos para hacer habitable el lugar a ser el lugar mismo. Como todo lugar –me corrijo- es una temporalidad. Eso, el ícono, ahí nos quedamos. El afuera como tiempo alterno, tal vez, también dejó de existir hace mucho.

Subo ahora a la terraza. Todas las noches salgo a tomar otro aire. Vivo en una casa grande, tengo dinero para sobrevivir, estoy rodeado de privilegios. Hasta puedo permitirme el lujo –me digo– de imaginar el desastre que puede hacer el virus en las barriadas populares. No me animo a los camiones volcadores cargados de cadáveres porque me abstrae la ciudad de noche. El virus, que refuerza la idea de propiedad privada, re administra la división del trabajo, terminará mutando en una enfermedad de clases –abandono. Mi mirada se empecina en las luces más pequeñas que muestran hasta qué distancia supuestamente hay un afuera. En la ciudad en cuarentena lo que desaparece es el primer plano. Ocurreal asomarse a la noche, lo mismo que durante una salida a comprar pan. Terraza o calle son puntos panorámicos, miradores. La cercanía de los cuerpos corrige las miradas que esquivan ver a los otros de cerca, como si los cruces de mirada pudiesen contagiar lo mismo que un saludo interrumpido por la tos. La situación reminiscencia, en el sonido, coincide con la situación paisaje en lo visual. Con la desaparición del primer plano el afuera deviene en exterior. El afuera, situación inestable, orilla, roce, posibilidad, se contornea con rigidez, pierde sus bordes, se hace frontera, auotridad fronteriza, seguridad interior. ¿Hay algo de nuevo en esto? ¿O hace tiempo que vivimos alojados en una cuarentena actualizable? De alguna manera –pienso–, el virus se vuelve la forma complementaria exacta de la vida virtualizada. Institucionaliza el lugar en el que estábamos, el lazo social se legaliza como lazo virtual, hace de lo que venía ocurriendo, lo que debe ocurrir. Por eso es que el encierro resulta menos un trauma que un ajuste de cuentas.

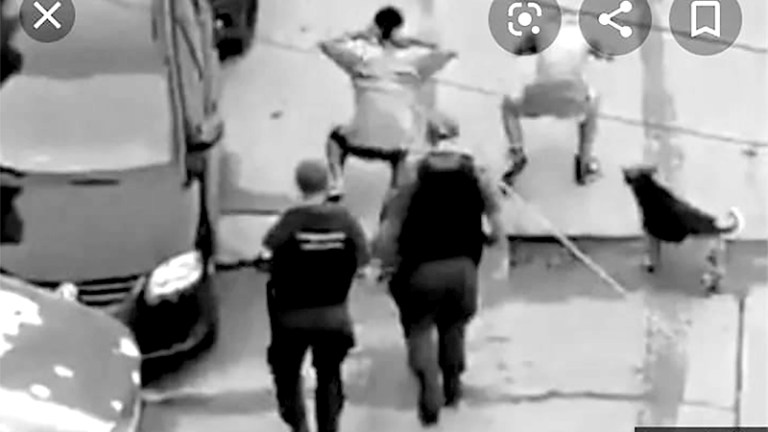

Esta tarde hubo una conferencia en Olivos. Estaban juntos el ministro de Defensa y los mandos militares. El portavoz dijo que el presidente les había señalado un “enemigo invisible” y que el trabajo de las fuerzas armadas era “hacerlo visible”. Aun no puedo digerir el alcance de esta semántica y su campo metafórico. Pienso en Videla diciendo que los desaparecidos no están, no existen. ¿Qué es esta nueva forma de la reparación? ¿Por qué no me suena a un intento más de los tantos de estos años? Dicen también que las fuerzas armadas poseen redes para llegar a todo el país con ayuda humanitaria. ¿Se vuelven también ellos los representantes de lo humano? Dicen que están contentos con la tarea que les toca. Más que contentos se los ve voluptuosos, entusiasmados, dispuestos a darle cuerpo a la semántica de la guerra. El virus trajo para ellos algo impensado: la posibilidad, un portal de posibilidad. De pronto, su presencia es necesaria, y como es necesaria, se vuelve deseable. Igual que las redes, gracias al virus, los militares pierden su sospechosa historicidad para restaurarse moralmente como parte del bien, incluso, como solución incuestionable. Redes y milicos forman parte de un mismo totalitarismo. Son las fuerzas de despliegue que van a hacerse cargo del cuidado. Se mueven en tándem, la red se hace institución, la institución se ofrece como red, mientras una, la red, preserva las funciones del afuera en el adentro, la otra, los milicos, se despliega en el afuera para cuidar el adentro. Son dos componentes del menú de reconstrucción de nuestra seguridad, pero también de nuestros afectos. Ya no provocan sospecha o temor, forman parte de lo que queremos, en cierta forma, se vuelven parte de nuestra intimidad.

Se habla de un efecto Malvinas. Algo de eso hay –pienso–, pero las cosas en Argentina suceden siempre primero como farsa y recién después como tragedia. Malvinas fue un andamiaje, una instancia teatral con escenografía realista, pura materialidad de decorado. Este portal parece tener, como las estrategias virtuales, una sutileza etérea y lógicamente causal, no es invisible, pero es aérea. Con Malvinas los milicos buscaron el efecto todos juntos, ahora, en cambio, todos juntos deseamos el efecto ejército. Un despliegue racional, aséptico, de fuerzas morales y logísticas. Pienso en el ejército ocupando la ciudad vacía. Es su ciudad soñada. La ciudad que soñaron el 24 de marzo y que ni siquiera en los años más negros para nosotros y dorados para ellos pudieron conseguir. Viralización del virus. Las redes y las apps suministran el modelo por el cual los milicos pueden dejar de ser malditos. Se trata de su capacidad de despliegue, de ese don casi invisible de poder llegar a todos lados. Al igual que la santa iglesia, fuerzas armadas y redes se muestran como una ubicuidad lógica, dada de antemano, que nos sorprende por haber estado siempre ahí, y lo disponible se vuelve necesario. Es lo necesario, pero es también la monopolización de lo posible. Del mismo modo que el posibilismo de las redes, el posibilismo milico implica la aceptación de una única posibilidad dada, deja de lado la creación de nuevas dinámicas que en lugar de recomponer lo que existía exploren los potenciales de lo que hoy es. ¿No son acaso más ubicuas las potencias de la sociedad civil frente a una catástrofe? ¿Qué nuevos modelos de institución pensar en su despliegue? ¿No es la oportunidad para apropiarse y hacer uso de una iglesia sin iglesia y de un ejército sin ejército? Híbridos, agenciamientos, ocupaciones, reciclajes de lo existente rompiendo el monopolio de lo posible. Rozo la ciencia ficción, la uotopía moral, milito la fantasía –me repliego. La respuesta al virus no es autoritaria porque nos impide salir, sino por cómo se ocupa eso que, en nuestro repliegue, hace ya mucho que dejamos más allá.

La acción del virus facilita un avance totalizador. Los diarios publican la cantidad de gente que incumple la cuarentena, los vecinos denuncian a otros vecinos, algunos amigos se alegran porque amaina la rebelión, triunfa la analogía disfrazada de callejera: desobediente-pelotudo. ¿No debería llamarnos la atención esta nueva equivalencia? La coincidencia se vuelve ideológica: ellos, los desobedientes, son en su mayoría ricos que reclaman su derecho natural a hacer lo que quieren: surf, running, ir a la costa, pasear en yate. Son muchos, es escandaloso. No es mi escándalo –pienso– los ricos, parece, tienen una vida que defender allá. Lo que me escandaliza es la naturaleza cuantitativa y cualitativa de ese querer estar afuera. ¿Por qué son ellos y no nosotros los desobedientes? ¿Por qué en lugar de miles no somos millones? ¿Por qué el encierro no nos resulta suficientemente insoportable? ¿Qué encuentros no virtuales había allá afuera, cuando el afuera aun parecía existir, que justificasen poner el cuerpo, jugarse por esa vida? Queremos que alguien se haga cargo de ese afuera que deseamos despoblado, mientras seguro se vuelve sinónimo de vacío. En ese movimiento se nos van años de historia de construir nuestra propia idea de cuidado y la delegamos. ¿Es el miedo a la pandémica muerte propia, o de la gente que queremos, suficiente para explicar semejante renunciamiento? No es suficiente ninguna explicación posible, estamos ante una revelación que no termina de ocurrir. La acción del virus adquiere un hermetismo artístico, formal, y desborda la crítica del afuera como espacio de encuentros, sugiere la indagación de la posibilidad de su inexistencia.

Al antivirus por encontrar se impone contra fáctico, imposible formularlo bajo otra forma que no sea la incertidumbre. Preguntar, dejar preguntas abiertas, como palear la tierra, generar fertilidad para plantar posibles. ¿Qué podríamos encontrar al desprendernos de nuestro mundo tal cual era para aceptar la posibilidad de reinventar lo que propone este? ¿Por qué en lugar de delegar el cuidado no dejar atrás la composición de nuestro mundo afectivo para asumir los afectos que ahora nos rodean como posibilidad única, hermosa, por dada, por momentánea, por riesgosa? ¿Cómo sería una corporalidad de cuidados cuarenteneros, irreverente y pilla? Todas estas posibilidades parecen quedar atrapadas en el embudo del monopolio. Podría darse un virus –imagino– que nos obligase a todes a abandonar nuestras casas, a vivir en una situación puramente exterior. Las casas vacías, las calles llenas. Si este confinamiento nos resulta soportable, tal vez esa forma de autoritarismo nos resultaría infernal.

Desde la terraza la presencia de alguien en algún balcón es reversible. Ambos, esa persona o yo, nos asomamos a ver si vemos a otra persona, alcanza con comprobar que hay otro ahí. Intento una forma de saludo, si bien es tímida, debería ser eficaz. La persona asomada al balcón se mete adentro de su departamento. De eso hablo cuando hablo de orilla, de esa constatación que, paralelamente a la vida virtualizada, existía una zona imprecisa, como el alta y la baja mar, donde aún se movía nuestra relación entre cuerpos. De alguna manera, antes del virus todos pensábamos que éramos orilleros. Ahora sabemos que somos fronterizos. Yo también me meto adentro. Son las nueve de la noche. Ahí se escucha lo que debería ser un gran aplauso pero es una suma de aplausos individuales, emoticones. La hipocresía del miedo se vuelve acción patética, aplauden por las dudas, no vaya a ser cosa que les toque. Cada uno con su cuotita de desesperación, más que homenajear, reclama. Pide héroes. Completa el paternalismo del momento. Que otros pongan el cuerpo, porque les toca, abnegado ejército de médicos y enfermeras, ascetismo quirúrgico de la operación militar, si no quieren ser héroes sean profesionales, hagan su trabajo, nuestro trabajo es quedarnos en casa. Es curioso –pienso– siempre los médicos son médicos y las enfermeras, enfermeras. Y siempre, casi junto con el aplauso, a las nueve de la noche, se publican los números de casos nuevos, el informe del día. Aumentan los casos, aumentan los muertos. Como siempre –escucho decir a mi hijo mientras juega Mario Bross en la tablet. Ese “como siempre” adquiere una forma absoluta. Pesa. Mañana –me digo– voy a salir a hacer las compras y, como el gato, voy a estar un rato ahí, voy a sorprenderme y a atemorizarme. Y después, yo solito, volveré a entrar.

*Ensayista, humorista, comunicador, editor, coautor junto a Sergio Lánger de la tira La Nelly (diario Clarín), autor de la novela Guerrilleros (una salida al mar para Bolivia)