El único héroe en este lío // Hernan Sassi

I.

El insumiso es algo más que un rebelde, que tarde o temprano claudica.

Es mucho más que un anarco que añora ese paraíso perdido cuando el hombre no era el lobo del hombre.

Es difícil pero se puede ser insumiso escribiendo hasta con guita prestada de Rockefeller. Adorno lo fue.

Es arduo pero se puede serlo obligándose a trabajar en una fábrica para estampar por escrito un grito de horror. Simone Weill, su santidad.

¿Se puede ser insumiso cuando tu palabra es guía de los Cultural Studies y cita obligada de las casas de estudio del Imperio? A su pesar, Foucault y Deleuze corrieron tal suerte [1].

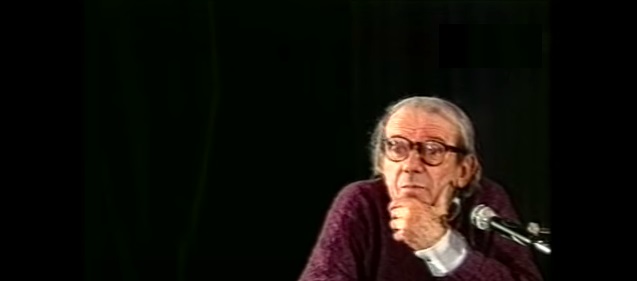

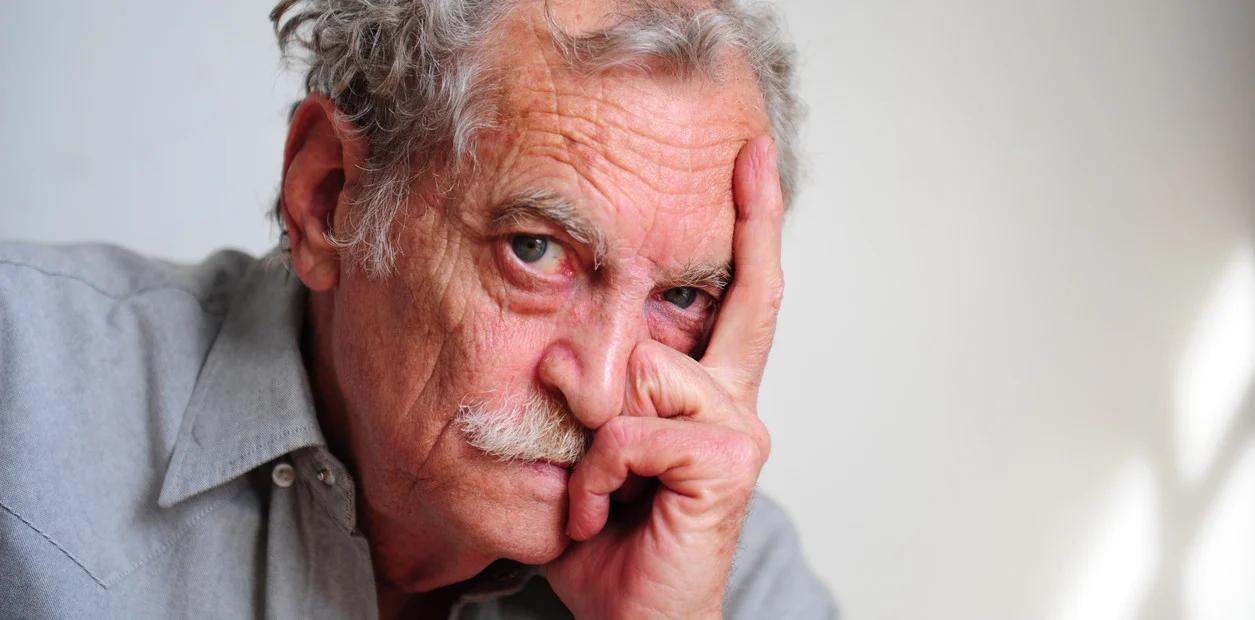

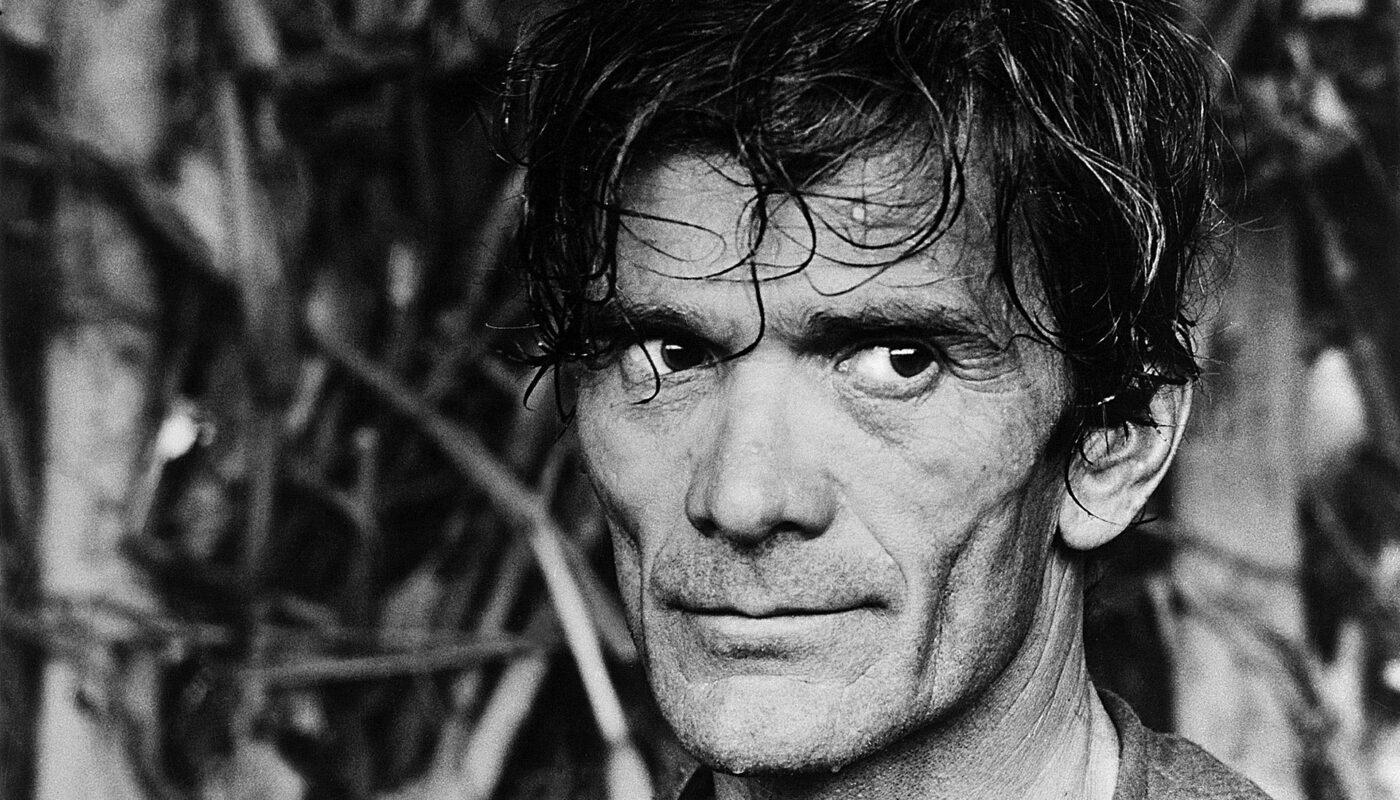

Pasolini insumiso: absolutamente inapropiable por el sistema e incómodo hasta el desespero para las izquierdas.

Incómodo para la academia, donde está vivo en los márgenes (no hay pensador que genere en los últimos años jornadas y congresos de modo sostenido como él) [2] por esos artículos, novelas y poemas que queman, por esos filmes a contrapelo de las modas (del neorrealismo, del cine de autor) y esas polémicas (con Calvino, Moravia, el Presidente de la Nación y hasta el Papa) que gana, sobre todo, después de muerto.

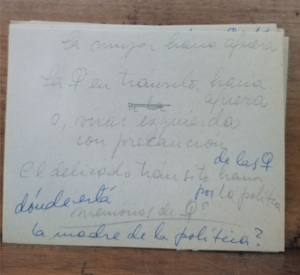

Insumiso porque a los responsables de una nueva etapa del capitalismo, a fines de los ‘60, cuando esa etapa comienza y nadie así lo veía, les dice: “Ustedes son peor que el fascismo: llevan a la humanidad a la extinción”. Cartas luteranas, Escritos corsarios y El caos, contra el terror no alertan sobre otra cosa.

Insumiso porque a los rebeldes del ‘68, en poemas y artículos incendiarios, les dice: “Entre ustedes y los policías que los apalean, prefiero a los policías. Ahóguense en su lengua hollywoodense y rockera aprendida en USA, púdranse con sus pelos largos, jeans y gustos burgueses y berretas traídos de la nueva Roma”.

Insumiso porque a los progresistas de entonces, a la socialdemocracia, les dice: “Ustedes son cómplices y no obstáculo a la masacre. ¡Háganse cargo y déjense de cacarear y hacer teatro!”

Para Pasolini, la “infralengua” (el término es suyo) de la TV lleva a un genocidio cultural. Ni más ni menos. Es de insumiso el no quedarse de brazos cruzados ante la muerte de la lengua plural y viva del dialecto a manos de la tabula rasa de la pantalla (hoy del celu), el escribir para que no muera.

Es de insumiso “cantarle las cuarenta” a jóvenes del Tercer Mundo que se creen muy rebeldes y, como él les dice en Apuntes para una Orestíada africana, no son más que una mala copia de la decadente Europa.

Por lo dicho y no, Pasolini es “el único héroe en este lío”.

Incluso porque se atrevió a dar un paso más que Zolá. No pudo acusar sin exponerse. Exponerse más allá de la esfera pública, al máximo, demasiado. El tano se juega el pellejo hasta que lo matan como a perro malo, destino lógico, después de todo, para ese hijo de Diógenes que fue.

II.

Como el maestro de Crates, este insumiso del siglo XX va al Festival de Venecia y denuncia lo que él llama “fascismo de izquierda” [3] cuando en ese foro se quiere impedir la proyección de películas. Lo dicho: le cae mal al establishment, pero más aún –y es lo que lo hace intolerable para muchos/as– a ese progresismo de una moral canalla que aún está vivito y coleando.

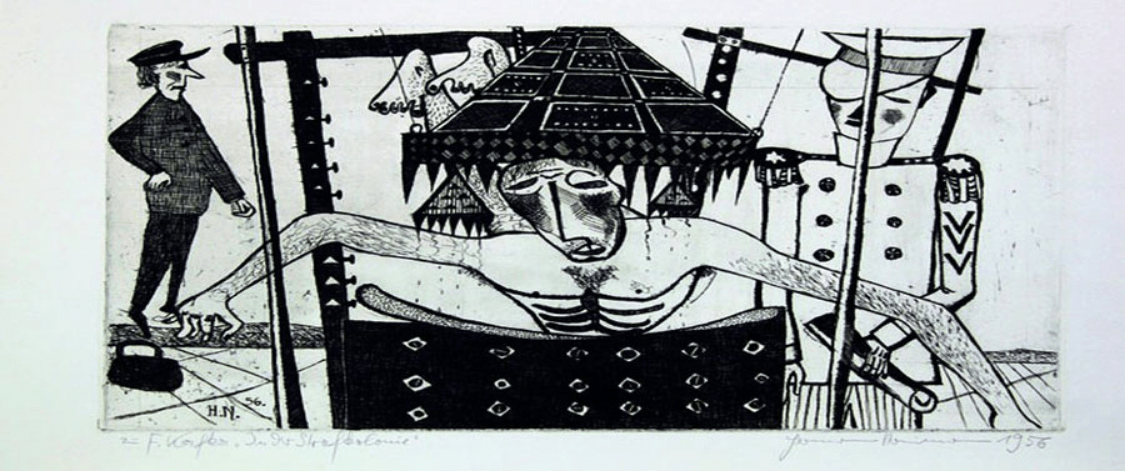

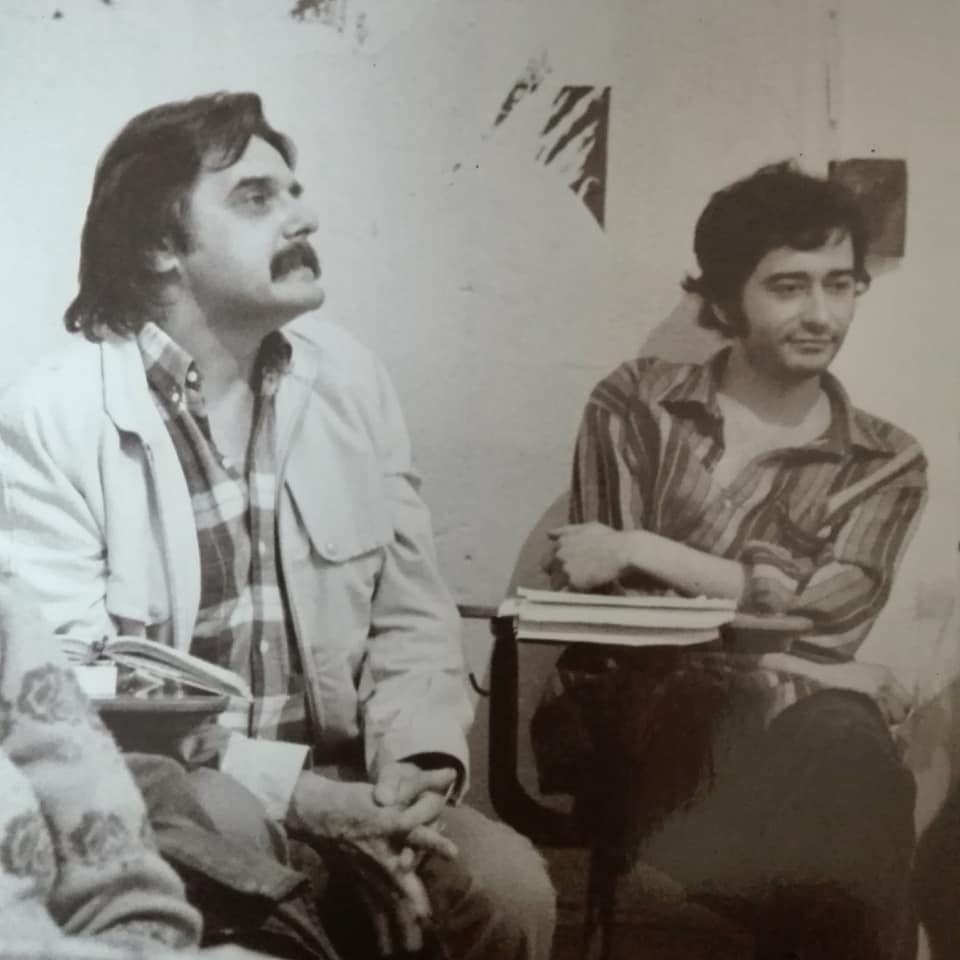

Pasolini ingresa al cine, como Arlt a la literatura, como un elefante en un bazar, como una bestia que hasta hace gala de brutalidad.

Palabras más, palabras menos, dice a quien quiere oír que oiga: “Yo no sé ni agarrar una cámara, pero filmo mejor que todos ustedes juntos, manga de caretas”.

Y, por auténtico, aunque no solamente, filma mejor. Mejor que Bertolucci, Antonioni, Visconti, Rossellini y su admirado Fellini.

Pero la autenticidad no basta. Como nuestro Raúl Perrone, su discípulo impensado, Pasolini es auténtico pero además filma con poesía (la de Acattone y Medea en el caso del italiano; la de la trilogía de Ituzaingó y Sean Eternxs o Corsario del argentino), algo que no se consigue paseando por el Trastévere o en la góndola del Coto.

Autenticidad, poesía, pero también ética. Como Pasolini a sus ragazzi di vita, Perrone filma a los pibes y pibas del suburbio no sólo como descartes deslenguados del sistema, sino con dignidad e incluso santidad. Pasolini no hizo otra cosa con los muchachos del suburbio que pinta, a los que quiere y se entrega hasta en sacrificio.

Lo impensado: Pasolini está vivo en un director que lo encontró sin ir a buscarlo. Lo encontró en sus ganas de “faulear y arremolinar” con las armas del artista (la poesía) y la confianza en el otro (la ética).

III.

Pasolini es piedra en el zapato. Va de suyo para quienes saben que tras el post-capitalismo no hay mañana, esto es, para los menos de 100 magnates que dominan el globo, para sus voceros y millones de siervos voluntarios.

Pero es más corrosivo incluso para el progresismo.

Lo sabido: hoy la rebeldía es de derecha y el odio al otro, ley. Frente a ese escenario, los progresismos quedan desnudos a la luz de sus “buenas intenciones”.

Pasolini los mostró desnudos cuando reinaba la “rebelocracia” (el hallazgo político-poético es de Erriguel en su genial libro Lo que más les duele) en los ‘60-70.

Por entonces, advirtió que las luciérnagas estaban desapareciendo de las afueras de las ciudades, donde se las veía hasta hacía poco con la caída del sol o en noche cerrada. Sabía que la burguesía no haría nada para frenar la destrucción del planeta que ella misma provocaba en la nueva guerra de recursos (naturales) que se iniciaba. Lo que le preocupaba –y no sorprendía– es que el progresismo no hacía nada al respecto. Esa advertencia se resignifica en largos años que llevamos en esta Argentina de monocultivo, desertificación y rapiña de recursos.

Al progresismo que promueve el aborto lo enfrentó espetándole que más valía pensar en serio la sexualidad, es decir, pensar el “antes del aborto”, que promover, dicho con términos de hoy, la Educación Sexual Integral “a la bartola”. Así era él: te corría por izquierda; eso sí, siempre con fundamento, nada de troskeada adolescente [4].

Por último, a ese progresismo de izquierda que precisamente desde esas décadas se hizo cargo de la educación antes comandada por el liberalismo (en Latinoamérica con Freire como patrono laico) le dijo que hay que abolir la escuela secundaria “por enseñar cosas inútiles, estúpidas, falsas y moralistas”. En otras palabras, a quienes estamos a cargo de políticas educativas y al frente en un aula, a los progresistas, nos decía que lo que hacemos es nefasto. Quien escribe está estudiando lo hecho en las últimas décadas en la Argentina por el progresismo en materia educativa (de duplicación del presupuesto educativo y resultados cada día más tétricos) y no puede menos que –con pesar– estar de acuerdo con Pasolini.

IV.

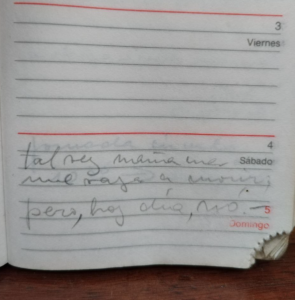

Insumiso como era, Pasolini fue un aguafiestas, alguien que da malas noticias precisamente en el momento del brindis.

A dejar de brindar por logros que, bien mirados, no son más que defecciones.

Queda mucho por hacer. Si es que le hacemos caso a este poeta, novelista y cineasta que está, fruto de nuestro fracaso, insoportablemente vivo.