Meditar con calma, reír con causa: unidos y organizados // Roque Farrán

Primero salió una nota de un par de psicoanalistas diciendo que los hombres no aman a las mujeres, que el deseo masculino es esencialmente intrusivo y violatorio; luego otra nota de una periodista afirmando que los hombres odian a las mujeres, que la heterosexualidad es de por sí violenta y despreciativa, etc. Ni siquiera se plantean en esas notas conceptos como “patriarcado” o “heterosexualidad normativa”, se habla lisa y llanamente en términos generales: “los varones”, la “heterosexualidad”, etc. ¿Qué habrá sido del pensamiento deconstructivo, antiesencialista y antiuniversalista, de la complejidad de las teorías de género y del psicoanálisis, de los ricos debates que se producían hasta no hace mucho? ¿Estamos viviendo en tiempos tan anti-intelectuales como para llegar a formular las cosas de forma tan necia y reduccionista? No tenemos que retroalimentar la lógica troll, no importa quiénes hayan firmado las notas, el problema es la posición enunciativa que facilitan y reproducen los medios sin cesar; contra eso necesitamos recomponer mínimamente la capacidad de pensamiento.

Nos hemos cansado de repetir la frase de Thatcher que parecía sintetizar el modo de gobierno neoliberal: “El método es la economía, el objetivo es el alma”; pero lo paradójico de la situación actual, donde el gobierno algorítimico de los cuerpos resulta avasallante, es que hay muy poco o casi nada de gobierno de las almas. Al contrario de lo que suponían las fantasías más totalitarias de control absoluto, los alquimistas posmodernos se limitan a retroalimentar con los nuevos dispositivos las peores tendencias latentes: ignorancia, estupidez, odio y envidia (véase el documental El dilema social). Claro que eso basta para vender sus productos a muy buen precio, pero así y todo vamos derecho hacia el caos y la autodestrucción planetaria, aceleradamente. De poco les valdrá fantasear con los viajes interplanetarios para algunos. Necesitamos de la imaginación y la máxima inteligencia más que nunca, para gobernar las conductas aquí y ahora. Y para eso tenemos que preparar y acondicionar el terreno nuevamente: entre tanto ruido y desinformación mediática, meditar con cuidado acerca de cada cosa que vemos, oímos, experimentamos o leemos.

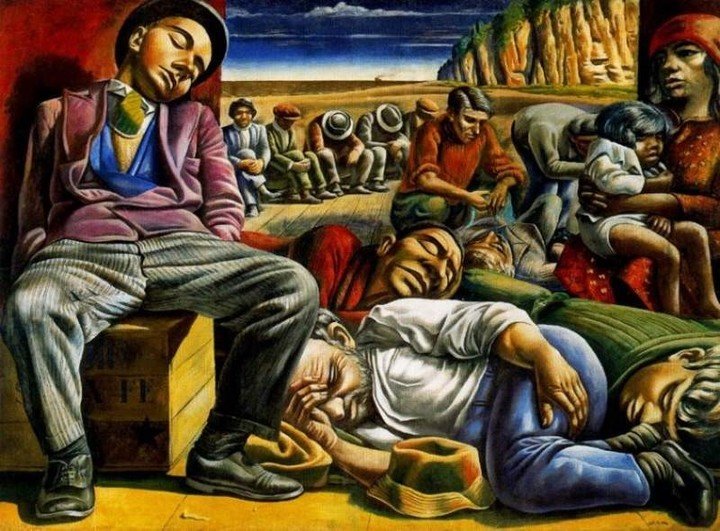

Meditar, para unx materialista, no es reflexionar o poner la mente en blanco, ni siquiera imaginar cualquier cosa; sino una actividad de suspensión del sentido común y los fines impuestos; actividad que se trama rigurosamente entre la práctica de lectura y escritura, no como mero pasatiempo o consumo de información, sino como formación material en que se pone a prueba y se juega una vida. Una vida singular se va dando forma así, entretejiéndose con voces y escrituras de otros, pero apropiándolas de un modo tal que hace cuerpo, encuentra su voz y el tono justo para decir. Meditar, ponerse a prueba en torno a lo real, no siempre entraña ejercicios estimulantes, positivistas o vitalizantes, a veces implica conectarse con una situación de muerte inminente. También, como sucede a veces, puede sentirse un cansancio infinito. No hay síntesis lógica ni moraleja edificante en ello: unx materialista aprende a convivir con todo, incluso las partes perdidas, la infinita letanía de los astros y las imágenes que alguna vez nos confortaron o nos causaron espanto.

Conviene ejercitarse entonces en la meditación estoica de todos los males posibles [praemeditatio malorum], más aun si parecen estar sucediendo de hecho todos juntos: incendios, virus, enfermedades, muertes, fascismos, idiotez, pobreza, etc. En la antigüedad, esta meditación no era un simple estimulo del pesimismo, sino una obturación radical del futuro imaginario: una actualización tan alarmante de todos los males posibles que los extinguía, los volvía irrelevantes, dejando espacio solo para el vacío del acto. Un ejercicio terrible, por ejemplo, consistía en pensar cada vez que se besaba a un hijo: “Pronto morirás”. Hay algo de extremismo en el método, pero si se entiende la diferencia entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, resulta mucho más práctico y sincero que cualquier baboseada humanista (de la cual un Hitler emocionado hasta las lágrimas no estaba exento, por supuesto). De todos modos, en mi práctica cotidiana he modificado un poco esta meditación (que tampoco se aleja tanto de los hechos); cada vez que beso a mi hija, en un relámpago pienso: “Aquella vez morí y no llegué a conocerte, este fugaz y feliz contacto es solo una excepción a las leyes naturales que no hace más que confirmarlas.”

En el mismo sentido de la meditación anterior, conviene en momentos especiales tomar contacto directo con la muerte. Hace poco recordé el momento en que toqué por última vez la cabeza de mi padre para despedirme, y la sentí tan fría que me causó espanto; era un frío de otro mundo. De mi padre como de mi hermano recuerdo también la sonrisa en el rostro con que ambos dejaron este mundo. La sonrisa que aprendí a cultivar y valorar luego como un gesto material, situado entre este mundo y el otro; gesto de entendimiento que cruza la frialdad extrema y la calidez humana, como si fuese posible al fin otro modo de ser, otro comienzo. Vivir cada día y cada instante como si fuese el último sobre la faz de la tierra, con ese ánimo y templanza. Vivimos el tiempo que resta.

¿Qué se hace después que se cumplieron los sueños y el deseo, después que se pasaron los terrores nocturnos y se atravesaron a plena luz del día las peores pesadillas, después que los fantasmas y los muertos fueron puestos en su sitio, escuchados? Pues nada espectacular, la verdad: se vive y es mucho, se vive sin creérsela en absoluto, sin la idiocia común ni las falsas expectativas, un poco sonriendo de lado por los que todavía se preocupan, idealizan o calculan en exceso, sin ocuparse verdaderamente de sí mismos, ni de nada, ni de nadie. No hay ninguna genialidad, ni ironía, ni autosuficiencia en el gesto, apenas una sonrisa inevitable, como la lluvia que se viene después de tanta sequía. No hay significante supremo, ni risa necia que en él se sostenga; lo que hay es una risa cósmica, que emerge de captar la esencia singular de cada cosa que nos afecta, tan natural como la luz de una estrella extinguida hace millones de años o un agujero negro.

La risa nos da cierta soltura, desde ya, pero no tenemos que reír como idiotas, ni ablandarnos al punto de devenir sensibleros o melancólicos incurables.

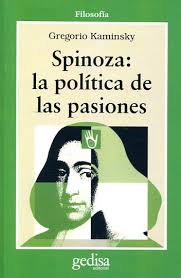

Ante la insensibilidad y la crueldad imperantes, pensamos en rescatar a menudo la simple posibilidad de afectar y ser afectados; pero no es solo eso: quienes responden con odio y delirios persecutorios, tampoco dejan de sentirse afectados, hasta por las medidas sensatas del más mínimo cuidado o el pronunciamiento de una voz frágil y decidida en la escena pública. El problema, como sabía Deleuze al leer a Spinoza, es cómo activar los afectos; cómo dejar de depender tanto de las pasiones, tristes o alegres, y alcanzar la verdadera libertad que nos da conocer cada cosa singular, según el tercer género de conocimiento. La máxima felicidad no proviene de afectar y ser afectados, sino de entender cómo somos afectados por cada cosa y activar los afectos en función del conocimiento de lo singular.

Por último, no creo en el esfuerzo ni en el mérito, sino en el deseo y en la composición: en las fuerzas materiales que nos mueven efectivamente; todo lo demás nos conduce a lo peor, y lo estamos viendo. Por otra parte, no creo en la teoría como un redoble discursivo, más o menos prestigioso, de la práctica política: no hacen falta teorías de la militancia, sino militantes que puedan hacer trabajos teóricos para pensar sus prácticas; la teoría tiene que ser construida también con un deseo singular de movilizar conceptos y tradiciones de pensamiento. Que las prácticas no se reduzcan a un único discurso no significa que no puedan encontrarse pensando y haciendo con el deseo que las moviliza singularmente y las herramientas que les son propias. Nada garantiza que igualmente no nos estemos yendo al demonio, pero que la hora final al menos no nos encuentre tan idiotizados. Mejor: unidos y organizados.

Roque Farrán, Córdoba, 29 de septiembre de 2020.