por Étienne Balibar

(Traducción: Pablo Ires)

Un viejo amigo japonés, Haruhisa Kato, viejo profesor en la universidad Todai, me escribe esto: “He visto las imágenes de toda Francia en duelo. Estoy profundamente conmocionado por esto. En otro tiempo, me han gustado mucho los álbumes de Wolinski. Estoy abonado desde siempre al Canard enchaîné[1]. Disfruto cada semana los dibujos del Beauf[2]de Cabu. Siempre tengo junto a mi oficina su álbum Cabu y París, de los cuales varios dibujos pintados por él de muchachas japonesas, turistas risueñas en los Champs-Elysées, son admirables.” Pero, más adelante, esta reserva: “La edición del 1º de enero de Le Monde comenzaba por estas palabras ‘¿Un mundo mejor? Esto supone, ante todo, la intensificación de la lucha contra el Estado islámico y su barbarie ciega.’. Quedé impresionado por la afirmación, suficientemente contradictoria me parece, de que hay que pasar por la guerra para tener la paz!”

Otros me escriben también desde todas partes: Turquía, Argentina, Estados Unidos… Todos expresan compasión y solidaridad, pero también inquietud: por nuestra seguridad y por nuestra democracia, nuestra civilización, iba a decir nuestra alma. Es a ellos que quiero responder, al mismo tiempo que a la invitación de Libération. Es justo que los intelectuales se expresen, sin privilegio, sobre todo no el de una lucidez particular, pero que lo hagan sin reticencia y sin cálculo. Es un deber de función, para que la palabra circule en la ciudad a la hora del peligro. Hoy, en la urgencia, no quiero pronunciar más que tres o cuatro palabras.

Comunidad. Sí, tenemos necesidad de comunidad: para el duelo, para la solidaridad, para la protección, para la reflexión. Esta comunidad no es exclusiva, en particular no lo es de aquellos, entre los ciudadanos franceses o inmigrados, a quienes una propaganda cada vez más virulenta, reminiscencia de los episodios más siniestros de nuestra historia, asimila a la invasión y al terrorismo para hacer de ellos los chivos emisarios de nuestros temores, de nuestro empobrecimiento, o de nuestros fantasmas. Pero no lo es tampoco de aquellos que creen en las tesis del Frente Nacional o a quienes seduce la prosa de Houellebecq. Esta comunidad debe entonces explicarse consigo misma. Y no se detiene en las fronteras, en tanto es claro que el compartir de los sentimientos, de las responsabilidades y de las iniciativas que convoca la “guerra civil mundial” en curso debe hacerse en común, a escala internacional, y si es posible (Edgar Morin tiene perfecta razón sobre este punto) en un marco cosmopolítico.

Por eso la comunidad no se confunde con la “unión nacional”. Este concepto solo ha servido en la práctica y siempre para fines inconfesables: imponer el silencio a las preguntas molestas y hacer creer en la inevitabilidad de las medidas de excepción. La propia Resistencia (y con razón) no invocó dicho término. Y acabamos ya de ver cómo, convocando al duelo nacional, lo cual es su prerrogativa, el presidente de la República aprovechaba esto para deslizar una justificación de nuestras intervenciones militares, de las cuales no es cierto que no hayan contribuido a hacer deslizar el mundo sobre su pendiente actual. Luego de lo cual llegan todos los debates tramposos sobre los partidos que son “nacionales” y aquellos que no lo son, ya que debiesen llevar su nombre. ¿Queremos entonces competir con Mme. Le Pen?

Imprudencia. ¿Fueron imprudentes los dibujantes de Charlie Hebdo? Sí, pero la palabra tiene dos sentidos, más o menos fácilmente descifrables (y, seguramente, aquí entra una parte de subjetividad). Desprecio del peligro, gusto por el riesgo, heroísmo si se quiere. Pero también indiferencia hacia las consecuencias eventualmente desastrosas de una sana provocación: para el caso el sentimiento de humillación de millones de hombres ya estigmatizados, que los entrega a las manipulaciones de fanáticos organizados. Creo que Charb y sus camaradas fueron imprudentes en los dos sentidos del término. Hoy que esta imprudencia les costó la vida, lo cual revela al mismo tiempo el peligro mortal que corre la libertad de expresión, solo quiero pensar en el primer aspecto. Pero para mañana y pasado mañana (puesto que este no será asunto de un día), quisiera que se reflexione en la manera más inteligente de gestionar el segundo y su contradicción con el primero. No será necesariamente cobardía.

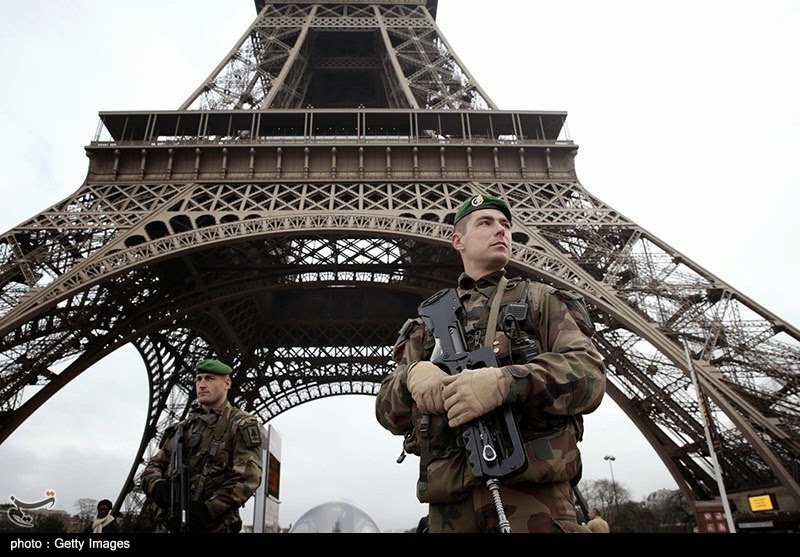

Jihad. Es a propósito que pronuncio para finalizar la palabra que da miedo, puesto que es tiempo de examinar todas sus implicancias. Solo tengo al respecto el comienzo de una idea, pero me aferro a ella: nuestra suerte está en manos de los musulmanes, por imprecisa que sea esta denominación. ¿Por qué? Porque de seguro es justo ponerse en guardia contra las amalgamas, y oponerse a la islamofobia que pretende leer el llamado al asesinato en el Coran o en la tradición oral. Pero esto no bastará. A la explotación del Islam por las redes jihadistas –cuyas principales víctimas, no lo olvidemos, son incluso en todas partes del mundo y en Europa los musulmanes- solo puede responder una crítica teológica, y finalmente una reforma del “sentido común” de la religión, que haga del jihadismo algo contrario a la verdad para la mirada de los creyentes. De lo contrario, seremos tomados todos en la mortal mordaza del terrorismo, capaz de atraer a él a todos los humillados y ofendidos de nuestra sociedad en crisis, y de las políticas de seguridad, liberticidas, puestas en práctica por Estados cada vez más militarizados. Hay por tanto una responsabilidad de los musulmanes, o más bien una tarea que les incumbe. Pero es también la nuestra, no solamente porque el “nosotros” del que hablo, aquí y ahora, incluye por definición a muchos musulmanes, sino también porque las chances de semejante crítica y de semejante reforma, ya tenues, se volverán francamente nulas si nos acomodáramos todavía un largo tiempo a los discursos de aislamiento de los cuales ellos son, con su religión y sus culturas, generalmente el blanco.