“Somos el universo follando”

Paul B. Preciado, Testo Yonki

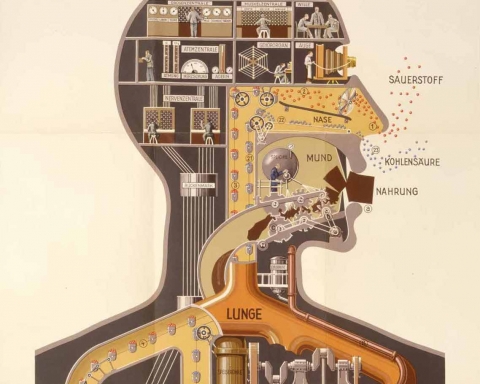

Hay sueños verdaderamente reveladores. Como oráculos, muchos de ellos nos abren las puertas de la comprensión a deseos inconfesables, a miedos desconocidos; en ocasiones, incluso, nos permiten acceder a teorías filosóficas que no fuimos capaces de entender estando despiertos. Así, por ejemplo, gracias a un viaje onírico, pude comprender lo que querían decirnos Deleuze y Guattari cuando afirmaban que los devenires no son ni sueños ni fantasmas, sino que son absolutamente reales. Es totalmente cierto que devenimos animales y que podemos mutar. Si la atmósfera es propicia, incluso sin darnos cuenta de ello, a veces nos comportamos como lobos, serpientes u hormigas. De repente, un hambre no humana nos asalta y se apodera de toda nuestra voluntad. En muchas ocasiones, la bestia que late en nosotros da alguna señal de su existencia: a través de un sonido, un gemido, un arrebato incontrolable de ira, ansia o deseo. Puede incluso manifestarse en un solo órgano, que se independiza de su condición antropomórfica y comienza a tener vida propia: una boca que se pone a desgarrar, a roer o a devorar. Cabe la posibilidad de que nuestra lengua se transforme por unos minutos en una suerte de ventosa. O que nuestra mirada se petrifique y amarillee, para saltar sobre una víctima. Habitan en nuestros cuerpos todo tipo de seres salvajes e indomables, transformaciones que no controlamos, órganos que se sublevan ante cualquier paideia disciplinaria que pretenda limitar sus funciones a términos puramente antropológicos. Orificios, dedos, codos y rodillas; pezones, labios, vaginas y penes; brazos, piernas y miembros que deciden abandonar el anthropos que somos, para deslizarse hacia el therion, esa bestia que hemos intentado apaciguar durante siglos a base de adoctrinamiento, castigos e instituciones punitivas.

Y una noche, soñé que devenía animal. Soñé que follaba con un pulpo. Tentáculos de placer recorrían mi cuerpo, mi espalda, mis senos y cuello. Múltiples brazos se entrelazaban entre mis piernas, se deslizaban de mi sexo hacia el ano. Pequeñas ventosas succionaban cada rincón de mi piel. Y todo devenía penetrable, todo era susceptible de ser lamido, besado, chupado hasta el éxtasis. Y follamos, en una infinita noche, entre el sueño y la vigilia. Y fuimos dos y tres, y hasta perdimos la cuenta. Pues el deseo atravesaba esa cama, empapada de sudor y fluidos corporales indistinguibles. Lamer, morder, chupar, besar. Gemir, gritar, aullar. Palpitar, en cada penetración de un dedo, una lengua, un pene, un clítoris. Vibrar, estremecerse, temblar. Sudar, eyacular, fluir. Porque cada orgasmo traía consigo una transformación, convirtiéndonos en pulpos, calamares, bestias incontrolables. Follar hasta perder la noción del tiempo, hasta perder el sentido. Fundidos en un beso a tres bocas, en un abrazo que se iluminó como un fuego fatuo.

No hay sexo sin mutación animal. Sin esa estela ácida que exudan las bestias. Multitudes de seres diversos y polimorfos nos visitan e invisten en cada encuentro sexual. Nos transformamos en auténticas perras en celo, en felinos seductores, en cervatillos cazados por un depredador, en serpientes que silenciosamente se deslizan por cartografías dérmicas. Un hombre-jaguar, del que no soy capaz de ver su rostro, cabalga entre mis muslos durante una convulsionada noche. Me sumerjo en vaginas que se transforman en misteriosas madrigueras, en las que me pierdo y hallo un refugio.“La sexualidad es la producción de miles de sexos”, afirmaban Deleuze y Guattari. Poblada de afectos, de amores abominables, de partículas infinitas que estallan en cada uno de nuestros poros, cuanto el otro-la otra nos rozan, palpan y atraviesan. Como en los sueños, como en los relatos míticos, hay que pensarla como ese escenario de “cuerpos destotalizados y desorganizados […] con penes removibles y anos personificados, con cabezas que ruedan, personajes cortados en pedazos” (Viveiros de Castro, 2002, 48). Similar al mundo onírico, el sexo nos lanza hacia flujos turbulentos, capaces de desestabilizar todo principio de individuación. ¿Quién no ha transitado esos devenires inauditos, esas regresiones animales, esas simbiosis corporales que nos conectan con nuestra más pura alteridad? ¿Quién no se ha bestializado en un grito orgásmico? ¿Acaso no hemos mordido o arañado cual fieras sin control? Huyamos, pues, de aquellos amantes que se empeñan en anclarnos a sexualidades molares, segmentarizadas en pares dicotómicos, edipizados y neuróticos. Follemos, como pulpos o manadas, con la fuerza disruptiva de hordas capaces de reventar y poner patas para arriba toda alcoba heteropatriarcal. Que nuestras experiencias sexuales se conviertan en auténticas revueltas callejeras, máquinas de guerra revolucionarias, fuegos incendiarios y barricadas, conmociones y movimientos tectónicos que produzcan réplicas y temblores durante días. Poblemos la tierra con nuestros deseos y gemidos. Que nuestros cuerpos y miembros reproduzcan esas extrañas conexiones multi-especies, híbridas y simbióticas que se dan en la naturaleza. Mutemos y cambiemos de piel, deshaciéndonos de nuestros ropajes somáticos humanos, abrazando disfraces insólitos y desconocidos. Follemos, siempre, zoopoiéticamente. Sin filiaciones, sin estructuras de parentesco jerarquizadas, sin relaciones de poder. Y que nuestras pieles, al encontrarse, puedan arder como un campo de hierba fresca poblado de luciérnagas.

Imagen: El sueño de la esposa del pescador de Katsushika Hokusai (1814)

[1]Este texto forma parte del libro inédito Sueño y revolución, Se trata, por tanto, de un pequeño adelanto de un proyecto más amplio por parte de la autora.