La construcción política de la emergencia // Santiago López Petit

El malestar social se extiende por momentos. La secuencia interminable confinamiento-desconfinamiento-reconfinamiento- es la cuerda que lentamente nos ahoga. La cuerda que un Estado, incapaz y preso por el pánico, sujeta para tratar de imponer su nueva normalidad. Ahora ya sabemos que la anunciada nueva normalidad no es más que la continuación de esta pesadilla. Cuando todo empezó parecía que entrábamos en una película de ciencia ficción, y que nosotros éramos unos protagonistas enmascarados. La emoción contenida del primer mes estaba hecha de miedo y de alivio. El miedo de morir y el alivio de no tener que trabajar. Los balcones pugnaban por abrirse al cielo. Ahora no se oyen canciones. La consigna “Todo irá bien” suena todavía más estúpida, y hemos aprendido que somos únicamente los tontos útiles de un momento de la historia del capitalismo. La intriga se deja resumir en pocas palabras: el capitalismo desbocado – lo que usualmente se conoce como neoliberalismo – produce un virus que el propio capitalismo reutiliza para controlarnos. En el silencio de la noche sometida a toque de queda, se oye el grito de ¡Basta! Estamos hartos. Hartos de tanta incertidumbre, hartos de tantas falsedades y, sobre todo, hartos de tanta arbitrariedad.

Es evidente que el coronavirus existe y mata, lo que no significa aceptar el uso perverso de la palabra “negacionista” como descalificación de toda posición crítica. La expansión de la pandemia crece, y cada día nuevos países europeos aplican formas de confinamiento. El Estado que pretendía una regulación biopolítica de las poblaciones ha terminado por recurrir a la práctica más antigua de la sociedad disciplinaria: el aislamiento. Encierros, controles y castigos, salen de la cárcel y se difunden por la ciudades. Hay que proteger a la sociedad de sí misma. Sin embargo, el fracaso de la gestión autoritaria en Occidente es flagrante. La crisis de las formas de representación política, la desconfianza ante el discurso experto, es total. Medirse con el no-saber implica atrevimiento y coraje. Es lo que ha ocurrido en los hospitales y en la lucha admirable por salvar vidas que allí ha tenido lugar. En cambio, el no-saber vehiculado por el espectáculo de los mass media – con sus solemnes ruedas de prensa, con sus especialistas y sus estadísticas macabras – solo sirve para acrecentar la confusión. En el fondo, ese era el objetivo perseguido. La confusión atenaza tanto como el miedo, y promoverla le ha servido muy bien a un Estado cada vez más deslegitimado a causa de su ineficacia e incapacidad de anticipación.

El confinamiento conlleva una estratificación clasista, del mismo modo que la movilización de la vida – que es el modo actual de explotación – también diferencia entre quienes salen adelante y quienes se hunden en el agujero. Quienes consiguen hacer de su yo un Yo marca y quienes solo pueden ser sombras. O simples sobrantes. El confinamiento actúa, pues, como un arresto domiciliario discriminante y, sin embargo, durante los primeros días poseía una peligrosa ambivalencia. El término filosófico más adecuado para describir esta situación es el de epojé. La epojé o reducción fenomenológica consiste en una especie de “puesta en duda radical”, en un poner entre paréntesis la cotidianidad y nuestra relación con ella. Por unos instantes, nuestra mirada sobre el mundo y sobre nosotros mismos se transforma totalmente, y como el personaje central de la película “El taxista ful”, llega un momento en el que nos decimos: “la vida no puede ser eso…”. Entonces agarrados al viento de la duda, descubrimos nuestro querer vivir, un querer vivir que no nos pertenece ya que es común y compartido, porque en verdad solo nos pertenece el ser que la realidad nos obliga a ser.

El confinamiento podía haber supuesto una epojé sanitaria que, a pesar de ser impuesta, abriera un espacio/tiempo capaz de subvertir el sentido común. Ese sentido común miedoso que repite incesantemente: “Eso es lo que hay”. O bajo su forma más actual: “El virus ha llegado para quedarse” El silencio de la noche confinada, esa otra vida presentida, permitía pensar (¿o soñar?) en otro modo de hacer frente a la pandemia basado en la potencia y creatividad colectiva. Son infinitas las ideas que pueden surgir de la cooperación libre. Desde la fabricación casera de mascarillas a la creación de programas informáticos para conectar las escuelas en apuros. El primer confinamiento podía impulsar una búsqueda interior que, lejos de concluir en un espacio íntimo y privado, empujara hacia afuera. A la acción directa y a la ayuda mutua. No ha sido así. La secuencia confinamiento-desconfinamiento-reconfinamiento- ha bloqueado esa posible vía de liberación y ha implosionado el tiempo que se había ralentizado gracias al silencio. En el interior de la máquina capitalista éramos sus unidades de movilización. A partir de ahora, cada cual vive en su propio tiempo de espera. Somos simples “estructuras de la espera”. ¿Dónde queda la bifurcación?

El Estado toma de nuevo la iniciativa y pasa a gestionar esa espera desesperante mediante una práctica cruel y cínica: el humanitarismo. El humanitarismo no cambia nada radicalmente, y por eso resulta muy cómodo. Basta dar dinero a quienes acuden a la ventanilla correspondiente aunque lo hagan gritando mucho. La secuencia confinamiento-desconfinamiento-reconfinamiento- construye el estado de emergencia como una obviedad indiscutible: “Oye tú: ¿prefieres morirte?” Apoyado en el derecho, a diferencia del Estado de excepción, se pone en marcha una inmensa maquinaria para salvarnos la vida. Las paradojas son innumerables: la movilización a la que estamos obligados para subsistir, se transmuta en confinamiento; cada día nos dicen que nuestra vida no vale nada, y ahora resulta que quieren salvarnos; tenemos que trabajar diariamente, pero no podemos salir el fin de semana; viajar en metro sí, pero no ir al teatro o al cine; y así podríamos continuar.

En definitiva, el estado de emergencia nos convierte en víctimas. Todos somos declarados víctimas reales o potenciales. Pero lo que resulta paradójico – una vez más – es que esta condena se hace en nombre del derecho a la vida. La Vida entendida como valor supremo termina justificando cualquier medida represiva y de control, y el Estado-guerra que ha sacado ojos en Chile o en Francia, que detiene a la gente por sus ideas, pretende autopresentarse como nuestro padre protector. Un paréntesis: lamentarse a estas alturas por los derechos perdidos es hipócrita porque los derechos solo los defiende un contrapoder. Poco a poco, la construcción del estado de emergencia se muestra como lo que realmente es: una operación de neutralización política que emplea la separación como su arma principal. La memoria histórica reciente queda borrada; el espacio público restringido al supermercado; la salud reducida a ausencia de enfermedad; la muerte como lo opuesto a la vida… El estado de emergencia pone en funcionamiento todas las formas de la separación: la distancia social, el teletrabajo, la culpabilización, el encierro… El conflicto político desaparece de la sociedad atomizada. El sistema de partidos discute con vehemencia cuantos muertos puede tragar el desagüe del fregadero sin atascarse.

El estado de emergencia, porque es la traducción política de la naturalización de la muerte, no admite disentimiento alguno. Como cualquier padre autoritario nos pone ante el dilema obedecer/desobedecer, y sabemos que ambas opciones refuerzan la autoridad. La extrema derecha ha optado por la desobediencia. El pensamiento reaccionario conoce muy bien la centralidad política de la muerte y no duda en utilizarla. Defiende el engaño de una libertad individual, y reduce el querer vivir a puro instinto de supervivencia. Sacarse la mascarilla en la calle no es un acto de valentía sino de estupidez. La izquierda, por su parte, permanece callada. Estamos en época de rebajas y el mal menor ha sustituido a la experimentación social. El 15M queda lejos. Sin embargo, los recientes disturbios callejeros que han tenido lugar en diferentes ciudades parecen haberla despertado: “¡Es cosa de la extrema derecha!” denuncian sus representantes. Incluso la policía es más inteligente: “Se trata de un movimiento social típico del siglo XXI. Hay una chispa y prende. No tiene estructura ni organización interna. La gente que estuvo allí responde a un perfil transversal. Al principio había hosteleros (sic), gente cabreada…”.

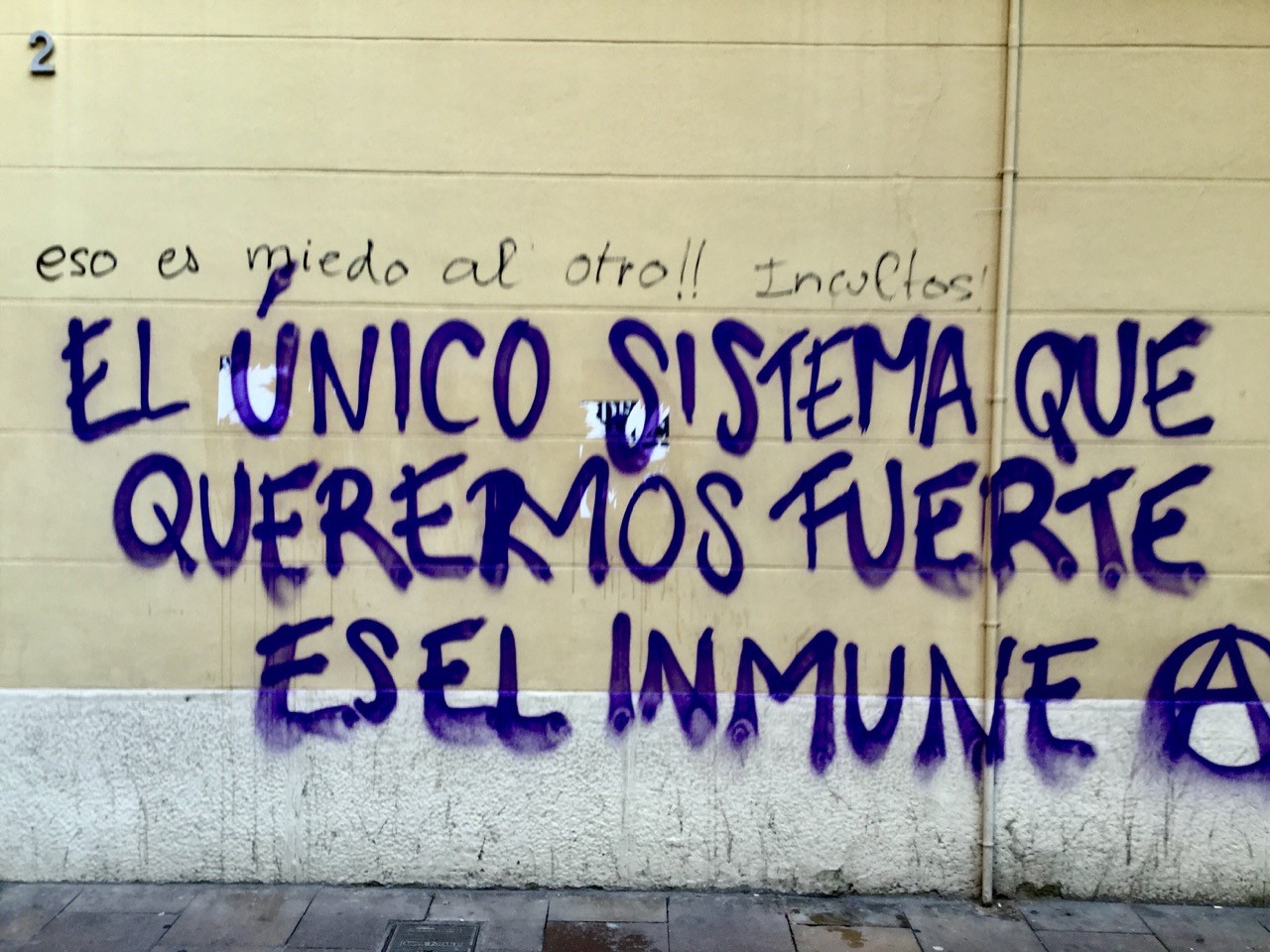

Sería sencillo afirmar que la solución consiste en politizar ese malestar social tan temido por la izquierda, pero como dice Miguel Hernández: “cortar ese dolor ¿con qué tijeras?”. Salir del dilema maldito que nos tienden, rechazar el victimismo y afirmar una y otra vez que “la vida no puede ser eso”. Desplegar esta verdad e iniciar un éxodo colectivo, que no significa viajar a la segunda residencia ni esconderse en una autenticidad inexistente, sino en intentar pensar fuera del Estado. La epojé habría un posible contra lo posible. El Estado organiza el pánico dentro de un sistema cerrado. Podemos autoorganizar el pánico en el interior de un sistema abierto. El sistema inmunológico no es el baluarte que defiende a un organismo asediado, bien al contrario, es un“motor de experimentación” que trabaja para la vida. Diferenciar el riesgo del peligro. La salud posee una dimensión social y política. De la muerte, la extrema derecha solo sabe inferir amenazas y miedo disfrazado de valentía fingida. Nosotros tendríamos que arrancar a la muerte el coraje necesario para desocupar el Estado.