Para una historia de la cuarentena // León Lewkowicz

I

Hipótesis: El virus de lo absoluto de Javier Trímboli es el único libro de historia sobre la pandemia, es decir, el único que se toma en serio el problema del sujeto que salimos siendo de aquella cuarentena.

Inmediatamente estamos ante varios problemas al pronunciar una frase así. Primero, lo de “único libro sobre la pandemia” probablemente sólo revele la ignorancia de quien habla. Segundo, es por lo menos objetable que sea posible construir un libro de historia sobre este ¿período?: por reciente, por falto de límites respecto al presente, por indocumentado. Además: ¿qué sería una historia “del sujeto” en pandemia? Tercero: ¿El virus de lo absoluto como libro de historia? Basta abrir sus páginas para encontrar algo bastante distinto: lo que María Pía López llamó un “artefacto literario complejo”, compuesto de cuadernos y diarios de investigación, una “novela coral de corazón ensayístico”. Ficción, personajes, nada que ver. Última de una lista infinita de objeciones: aún si aceptamos todo lo anterior, ocurre que el libro narra la investigación de un profesor de historia sobre las vidas de Alberto Murena y Paco Urondo. ¿El COVID, Alberto, el FMI? Bien, gracias. No arrancamos bien.

Intento remontar este arranque autoboicoteado. Precisamente porque en este texto póstumo de Javier se expresan con nitidez algunas reflexiones muy originales acerca de qué es hacer historia, acerca de de qué modo se puede leer y narrar “históricamente” el presente. Brevemente, diría que el pensamiento de Javier sobre “la pandemia” que encuentra su esplendor en El virus de lo absoluto venía preparándose hace mucho tiempo. Es que el problema de “la pandemia” es, en realidad, el problema vitalista de la intensidad política. “Pandemia” es el nombre equívoco que usamos para nombrar, ante todo, una cierta disposición corporal del sujeto: desmovilizado, aislado, hundido. Y el historiador se apura a preguntarse si este asuntito recién asomó la cabeza en marzo del 2020.

II

Si fuera posible el proyecto de una historia de la pandemia, un asunto central versaría acerca de cuándo situar su comienzo. Una entrada posible: 15 de marzo de 2020, domingo, anuncio conjunto de Nación, Provincia y Ciudad de que al día siguiente, preliminarmente, las escuelas permanecerían cerradas. Un archivo: en el diario de nuestro investigador vemos que “no se entiende nada” pero “no hay dudas de que estamos ante una guerra civil ya no tan larvada, sin concepto”. La noticia, “el fin del mundo”, es aceptada con confusión, también con una astillita de bronca, pero sobre todo como fiesta: el lunes no se labura.

Y, sobre todo, la cuarentena es aceptada. Y continuará siendo aceptada en los meses subsiguientes: la Argentina devino “multitud estática”, como decía Ramos Mejía. Si la enfermedad es un motivo, el historiador saca a relucir el carnaval de 1871: aún con noticias sobre la fiebre amarilla, “se bailó y jodió de lo lindo”. Complicado, porque se trata de un encierro que interrumpió, entre otras cosas, la movilización que América Latina había empezado en 2019, en Chile, Ecuador, por estos lares también. Brutal triunfo del capital, vemos ahora, en 2025, y derrota nuestra en todos los frentes. Otro paisaje, atroz, con sus vigas colocadas en nombre del cuidado. Una historia de la pandemia tiene entonces que hacerse cargo de una pregunta terrible. ¿Por qué se aceptó tan mansamente todo lo que ocurrió? ¿Por qué se dispuso toda una franja de la población a la obediencia, en medio de discursos jerarquizantes, ordenancistas y absolutismos científicos? Estoy glosando acá un artículo bellísimo de Javier de junio de 2020, “Desde el pequeño algarrobo de la travesía”, publicado en la revista de la Biblioteca Nacional. Nada más incierto que saber cuántos leyeron estas advertencias. Por mi parte, sólo por arriba. Demasiado heavy, conspiranoico, prefería no sospechar de un amigo.

Vuelvo a El virus: ¿cómo es que, de un momento a otro, el protagonista de estos diarios de investigación dice “enfundarse en responsabilidad, como Alberto y Axel, como Larreta”, festejar el tiempo libre y el Zoom, la posibilidad de tener un veranito individual para escribir el libro? El error, para el historiador de la pandemia, reside en el sintagma “de un momento a otro”, ahí parece radicar la confusión.

Paréntesis. 25 y 26 de julio de 2019, dice YouTube, Seminario “Masas, guerras y fiestas entre el Rosariazo y el Cordobazo” en la Facultad Libre de Rosario. Trímboli cita al cura tercermundista Jerónimo Podestá, que dice algo así: “si en el 68 nos preguntábamos por qué acá no pasaba nada, en el 69 nos vimos sorprendidos de que pasó, y con creces”. Completa Javier: y esto es dicho sin problema alguno, sin saber si el 69 es producto, culminación de un largo proceso de acumulación o, por el contrario, puntapié de una ola. Con menos piedad despacha en El virus de lo absoluto a León Rozitchner, que según Noé Jitrik se la pasaba de viaje, repitiendo que “en este país no pasa nada”, a meses nomás del golpe del ‘55. Se limita a comentar Trímboli: “Mamma mia”. Pero –me soplan, la referencia es Sublunar– también era el caso del propio Javier ante la irrupción del 2001, de muchos o todos, nadie está a salvo.

El problema del umbral, entonces, parece ser el asunto historiográfico por antonomasia en estos textos. Saber cuánto hay de raíz y cuánto de tallo en lo que ocurre. Veinte veinte fue leído por nosotros como una excepción, una “externalidad”, una irrupción que dejó marcas tremendas que seguimos padeciendo. Un sacudón desde afuera de la historia que nos encajó en las pantallas, en la ultraderecha, en el asombro de “que esto no explote”. Pero es un relato liso, sin fisuras, armónico. Ser historiador “benjaminiano” –vaya si ahí se ubicaba Trímboli– implicaría entonces pasarle el cepillo a contrapelo a todo este asunto. Si estamos acostumbrados a hacerlo con los acontecimientos que no nos gustan, más aún valdría la pena hacerlo con “los nuestros”. Dice esto Javier a propósito de pensar las movilizaciones del 68 y el 69. El 2020, ¿es una imagen “nuestra” o ajena? ¿Acaso no podemos tener cada uno nuestra versión de lo que allí pasó pero sin roce alguno? O que se hizo lo que se pudo, o que faltó Vicentín, o que los libertarios nos ganaron en Twitter. Lo que no se aborda es el problema fundamental: por qué fue tan amable para todos desmovilizarnos, de qué procesos de acumulación veníamos.

III

Historizar el presente, entonces, significa buscar los fundamentos de la desintensificación de la vida que no dejaron de crecer desde marzo del 2020. Aislamiento, encierro, solipsismo, fobia al otro, despolitización son entonces síntomas de un proceso de larga duración. ¿Por qué escribir sobre Murena y Urondo, entonces? A primera vista, parece que para abrir el desacuerdo entre “nosotros”, pero también para poder, lisa y llanamente, vernos a nosotros mismos. Urondo y Murena son los nombres de una historia intensa, a primera vista, que funcionan de punto de vista exterior, contrapuntean.

De un lado, 2020. Leemos en el diario del investigador: “lo único que se espera es que el Estado se haga cargo y garantice los derechos de cada una y uno, en singular y plural, no importa, para vivir la vidita somnolienta que aborrece la muerte”. Arriba a un concepto Trímboli: la vida garompa. En ella hablan intelectuales ingenuos, posibilistas, cínicos o deprimidos. Todos caen por igual: aceptan las condiciones horripilantes de vida como requisito para tomar la voz. Para cuidar la vida tal cual es, sin transformación a la vista.

Del otro lado del ring, los sesenta, que, sin embargo, no son en El virus de lo absoluto los años felices y plenos de la cultura argentina antes del desastre. Es cierto, sí, que son vitales: Beatriz Urondo imagina a su hermano Paco “con una sonrisa burlona” viendo que en la morgue le dieron 30 años cuando cargaba ya con 46 al momento de su muerte. 2020, en el diario de investigación: “ayer en el chino, barbijo de por medio, me dieron 8 años más de los que tengo”. Sin embargo, aclara, leyendo al Murena que arma la carta de defunción de Europa y declara América mundo nuevo, “rejuvenezco con una inyección como esta; o me acuerdo que, después de todo, no vendría mal rejuvenecer”. La revolución, incluso como chifle, es un soplo de vida.

El tipo de vitalidad que Trímboli destaca no es, sin embargo, de “felicidad” u “optimismo”. No hay llanto romántico por el paraíso perdido. Más bien puede sintetizarse en la fórmula Los penúltimos días. Es el nombre que había elegido Urondo para su novela antes de publicarla como Los pasos previos, en 1974; también es el nombre bajo el que Murena había publicado, 25 años antes, una serie de diarios en revista Sur. Si Urondo y Murena son nuestros contemporáneos, lo son como narradores de los penúltimos días. De días, entonces, en los que también rondaba “eso del fin del mundo”, pero en los que la desesperación se encauzaba menos patética, sin reconciliación: en la poesía y las novelas de Urondo, en el abismo político de su vida; en el delirio metafísico de Murena, telúrico, americanista, escatológico. Frente a la “sensación de fin”, no aceptan sino que juegan lo suyo. Urondo y Murena, entonces, como artefactos para no hundirse en el mundo presente.

Se pregunta Trímboli: “¿Estuvieron Urondo y Murena ante algo muy distinto que nosotros? En veinte veinte pero también en 1992, 1984 o 2005″. De espejo dispar a contemporáneos. Hasta aquí leímos mal: “A la par, experimentaron M. y U. la oclusión del futuro. La lucha armada no nace de la confianza en el tiempo, de la alegría por lo que lleva en las entrañas. (…) La exacerbación de la voluntad y el ‘todo o nada’ merecen entenderse como el síntoma de esa falta de confianza, de sospecha torva ante el futuro. (…) Embretados, ante el fin del mundo y del tiempo: aislamiento, alcohol, explosiones, fugas místicas. Elles desesperaron de una manera, nosotres de otra, precavida, empastillada, amortiguada con un sinfín de entretenimientos y derechos”. La variación no radica en nuestra posmodernidad; en que, desengañados, ya no confiamos en la historia, en los grandes relatos o en lo que fuera, porque siempre fue esquiva esa cuestión. No: la diferencia de “épocas”, si existe algo así, es que estos hombres de la cultura, dice Urondo, cuando son artistas auténticos se autoperciben delincuentes. Como también lo hace Roberto Carri. Eso los junta con Murena, que “está en otra película”, afuera de la militancia y sin leer un diario; pero que sin embargo está de igual manera en oposición directa con la sociedad.

¿Por qué se desespera Trímboli en acercar historias disímiles si no es para buscar narraciones distintas para la nuestra, tan agolpada y homogénea, sobre la que decimos todos lo mismo, aunque bien distinta es la película de cada uno? Una obviedad: porque ya estamos lejos de autopercibirnos delincuentes, en oposición a la sociedad, a menos que no estemos en nuestros cabales. Pero algo más: también hay en estas palabras de Javier un muy exigente pedido de reconsideración. ¿Y si, efectivamente, somos delincuentes, o podemos serlo? En algún momento Horacio González dijo que era preferible fracasar como romántico que triunfar como positivista. Hoy la alternativa, derrumbada, es quizás más fácil. No sabemos si todavía está abierta la hendija, pero no perdemos nada: perdido por perdido, mejor fracasar confabulando una aventura delirante a la Murena/Urondo.

Porque el rechazo a la aventura, en realidad, no tiene nada de nuevo. Siempre estuvo ahí, y es un tema recurrente de El virus de lo absoluto. Punta sesentera que se une a nuestro conformismo. A contramano de los delincuentes, Terán y Olmedo corren por pequeñoburgués a Sartre, enamorado de Hugo, que quiere hacer saltar el sistema en Las manos sucias, pero que ni a palos se pondría a laburar, a hombrear bolsas cuando la Revolución deje de ser un sueño eterno. Aventurero, delincuente, irresponsable, inorgánico, loquito que no aplaude al “personal de salud que nos cuida”. Ilegible esto, pero, dice Trímboli de Terán y su tropa: “haber cerrado filas con una sociedad, aunque se la colocara en el futuro y se la predijera flamante, igualitaria, socialista, etc., funcionó como el caballito de Troya para buscar denodadamente la reconciliación con cualquier sociedad. El alma crítica, subversiva, que atrajo a una franja que se ensanchó en los sesentas, tenía ahí su tumba”.

Entonces los sesenta no son sólo espejo de lo que a nosotros “nos falta”. El historiador finalmente nos cuenta el origen de nuestro letargo, porque lo que irrumpe en 2020 nos deja la sensación de que “siempre estaba ahí”. También lo conocían Murena y Urondo. Vuelven ellos, como “locos o fantasmas”, como una novedad, aunque venga del pasado.

IV

Murena y Urondo para no hundirse en el presente, para dejar de adherirse rígidamente a él, ahí se juega toda la posibilidad de comprensión histórica del presente; se juega, también, la posibilidad de vivir, porque son la misma cosa. Animados por Javier, hace un tiempo escribimos con Camila Ahuat que esta operación es también la que llevaba adelante Halperín cuando pensaba la historia reciente. Sin lo vital, claro. Hacer historia es como someter a lectura el presente; lectura que supone la producción de un exterior discursivo, una diagonal que nos despegue del presente ideológico. Producción de extrañeza para medir nuestro presente: Urondo, ¿va a votar vacunado, solemne?; Murena, ¿compra el bolsón orgánico de verdura como crítica a la modernidad? Sólo este tipo de ejercicios delirantes ponen en jaque el delirio en el que vivimos y damos por sentado.

Pero la fórmula está incompleta para la concepción de la historia que Trímboli pone en juego en El virus de lo absoluto. Murena dice: “Porque el decidido nacionalismo y el decidido internacionalismo son la cara y la nuca de un mismo animal: el avestruz”. Les juro que viene a cuento. Sigue: “El avestruz, el animal que ante el peligro oculta la cabeza e ignora la realidad. El uno consiste en hundirse en la realidad, el otro en huir de ella: ambos coinciden en ignorarla”. Flor de advertencia. No se trata solo de despegarse, sino también de no fugar. Advertencia vital –Murena escribe estas líneas enojado con un amigo que “‘se va al exterior’; a Europa, se sobreentiende”, intenta explicar por qué no hace él lo propio– pero también historiográfica. No irse, tampoco, de la problemática presente, no fugar hacia el pasado: el umbral sigue teniendo consistencia de umbral.

Bien, muy lindas las advertencias metodológicas así planteadas, livianitas. Pero de vuelta tenemos un problema: ¿en qué consistiría “no fugar” de la realidad? ¿Qué es para Javier Trímboli “leer la historia”? ¿Por qué para leerla nos acercamos al género biográfico, y, peor aún, leemos un diario ficcionado? Una respuesta está al principio de El virus de lo absoluto. La editorial se acerca a nuestro protagonista con “una propuesta de libro sobre los años sesenta en la Argentina, vida cultural, política y aledaños”. Quiere decir que no: “no me intrigan ni un poco los ‘años sesenta’, la malla es demasiado amplia, pasa cualquier cosa por ahí, sólo pescaría generalidades que alguna vez fueron ‘emancipatorias’”. Y retruca con que sólo lo hará a través de unas biografías intelectuales que puedan “desbastar la época, entrever su Zeitgeist, hacerla bullir en la carnadura que le presta un personaje y descubrir su signo”. ¿Qué hay en este retruco, sino toda una teoría acerca de la historia? A una época, ya intento ser breve, se la comprende sólo simultáneamente desde adentro y desde afuera. Desde afuera, para no ser preso de sus cegueras; desde adentro, pues sólo así, sin enviar su verdad al relativismo de la historia, puede entenderse lo que en una época fuga de ella. Entonces habría que agregar algo más: si las vidas de Urondo y Murena nos permiten entrever los 60’, la vida de este investigador –que lee a Murena y Urondo– nos alumbra el 2020. La escritura de un diario (e incluso de uno ficcionado) es parte del conocimiento histórico. Cuestión bien complicada, porque se borronea la distinción entre documento y lectura, entre archivo e historia. Pero sin él se vuelve ininteligible lo que Weber llamaba «valores que guían la investigación»: en este caso, la pregunta por la intensidad.

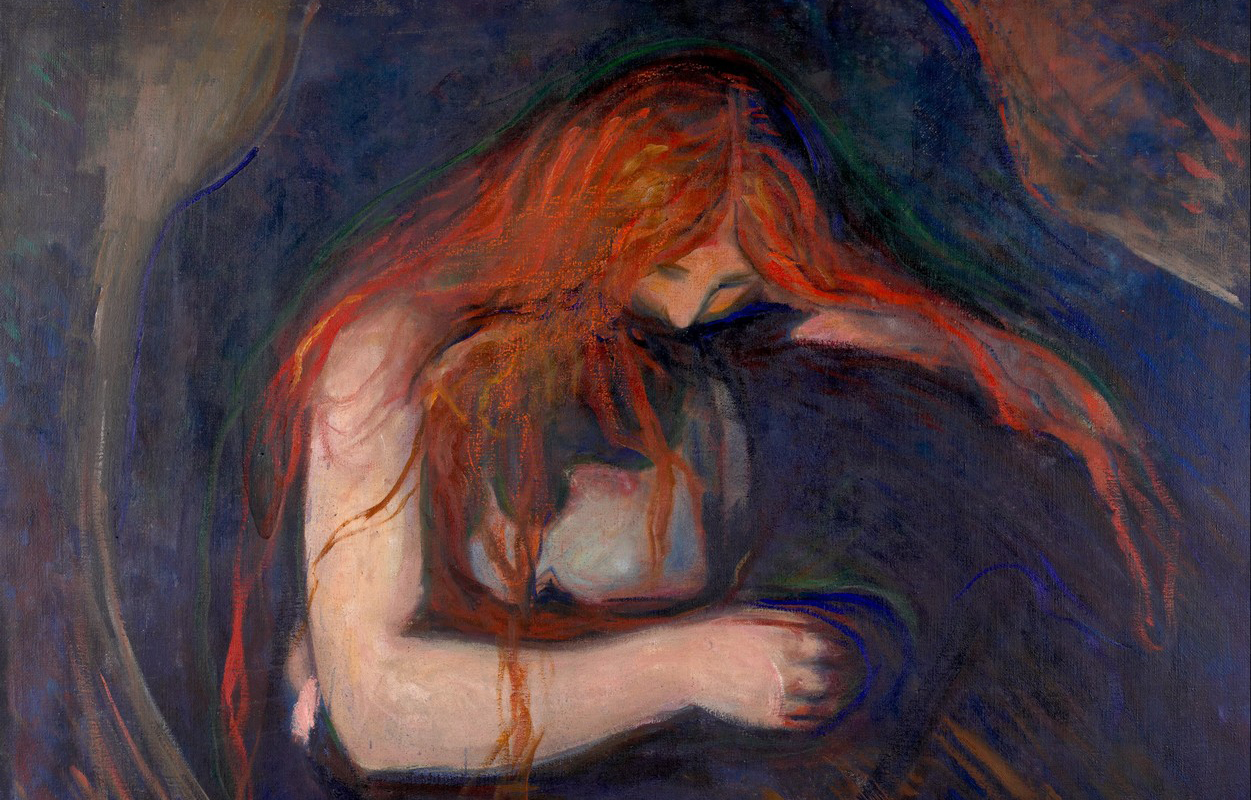

Así, y más aún cuando hablamos de una historia de intensidades políticas, es inevitable el rodeo, ahora sí, por los afectos. Antes de sonrojarme por la palabrita gastada, leo a Trímboli: “Como mantra reiteran les compañeres que nosotres no odiamos, que sólo amamos; pero con la melancolía no queremos saber nada de nada, que ni de casualidad nos toque. Se le teme como a una morbilidad. Es otra forma de la peste”. Pensar la historia de nuestro presente es hacer hablar al cuerpo, callado como un niño en pos de no volvernos anacrónicos. Atravesar la verdad de todo eso que fue producido y pensado como enfermedad, pura negatividad, delincuencia sin sujeto. Sigue Trímboli: “El plan que estoy buscando, del que estoy cada día más cerca, acepta a la melancolía, se le atreve y, a punto de ser aplastado por ella, justo antes de que sea tarde, reacciona. Una manera de nutrirse de su savia amarga. El paso que sigue, luego del repliegue, es vertical y persigue la mayor lejanía”. Escucha, pero sin hundirse. Da lugar, pero como en el diván, sin consolidar. No teme nombrarlo todo porque sabe que ese caos múltiple de fragmentos se comunica con el del presente. Otra enseñanza, ahora epistemológica, del “sesentismo”: soportar, hacer lugar al piedrazo al lado de la primavera. Suben al estrado Eisejuaz, de Sara Gallardo, tristísimo relato de la derrota ya irreversible de los matacos; también el duelo de Urondo frente a la muerte en combate de Liliana Genin.

Pero también “leer a contrapelo”, volver a Benjamin, es pensar contra una forma específica que ha tomado la cultura, que rechaza toda negatividad verdadera. Vida garompa construida sobre un imperativo de felicidad (o una fachada de odio farsesco). La “mayor lejanía”, el ascenso a lo Absoluto, algún grado de aventura política o intelectual, sólo podrá darse en la desprogramación del cálculo que, sin falta y sin error, siempre nos clava convenientemente en el presente. Volver a los sesenta es, como señala María Pía López, entonces, también “reclamar furia, o sostener el odio”. Y una historia que valga la pena, para Trímboli, no puede escaparle a la furia, a la melancolía, al amor verdadero y al humor.

Última frase hecha para cerrar el asunto: decía Benjamin, pero ya dicen todos, que todo documento de civilización es documento de barbarie. Y la historia debe hacerse cargo de este doblez archivístico. Si le hacemos caso a Trímboli, la distinción entre documento e historia ya no es operativa en la vida garompa. Encima, parece que se indistinguen también barbarie y la civilización, demasiado se parecen. Pero tenemos una punta: tocar el virus de lo absoluto, a ver si avizoramos una noción de cultura distinta. Cerrando este texto que no sé cómo cerrar, me alcanza Facundo Abramovich un salvavidas, un fragmento de “Luz de gas”, de Juana Bignozzi, flor de vida encerrada en el documento:

Todos pudimos apagar y encender las hogueras

digamos, las luces

los más inconscientes lo hicimos

pero yo pregunto

quién tuvo la valentía de verlas agonizar

y siguió hablando moviéndose

pensando en las celebraciones

sonriendo ante las consecuencias del cambio de estación

la luz que agoniza era una obra que amaba mi madre

en su fantasía del teatro

pero aquí no habrá salvadores

lúcidos detectives jóvenes enamorados

sólo héroes que miran cómo agonizan

y simulan vivir una vida

¿quién la llamó vida?

sin revolución

Así, el historiador valiente sostiene las lucecitas de un presente o del futuro, no lo tenemos en claro, en el apagón general en ciernes. Y nos dice: hablar de vida y no hablar de revolución es una canallada. Detener la simulación es la tarea historiográfica que parece tocarnos.