El rechazo general al tacto es parte de las formas de vida que eran parte clave de la normalidad y con cuya profundización se organiza, ahora, la excepción con que nos cuidamos de la pandemia. El distanciamiento social, más bien distanciamiento corporal, encontró afinidad electiva con la pandemia. Así es que el dolor, la pena, el miedo por el coronavirus resultan colateralmente una buena noticia para ciertos deseos, los deseos de la vida celular, tocarse lo menos posible, olerse lo menos posible, aislarse en una cápsula privada donde sostener una muy definida vida propia (vida blíster, como dice Franc Paredes). Cuanto más requiere el capital financiero de una disponibilidad general del cuerpo común a la recombinación, cuanto más desarraiga el viento especulatorio, más crece, a la par, la hiper definición de las vidas: yo soy esto, me gusta esto y lo otro no, mis bordes son esto y lo demás no es mi problema. Una forma -de vida- dada por todo lo que definitivamente no la toca. Y esto, por cierto, esta definición del propietarismo existencial (“yo tengo mi vida”), así como tiene una cara de alivio con el aislamiento obligatorio, tiene otra cara de banderazo porque un gobierno osa decirte lo que no debés hacer en tanto parte de un cuerpo colectivo.

Hace rato que la ciudad muestra el paisaje propio de esta subjetividad mediatizada que vive en la nube. En casi todas partes se busca estar como en una autopista, pasando por los lugares sin estar en ellos; y si no se tiene el auto, bendito sea, si no queda otra que ir rodeado de docenas de personas, igual, se autopistea la escena con auriculares que bloqueen el sonido del mundo, mientras la mirada se encapsula en la pantallita continua, para atravesar la ciudad sin verla ni oírla, tolerando el tacto de los otros entre la queja abierta y el simulacro de insensibilidad. Y los edificios metropolitanos con “amenities”, que ofrecen espacios y servicios para salir lo menos posible a la calle (al barrio, al barro), uno de los formatos de vivienda de mayor crecimiento en nuestro siglo, ¿fueron hechos a medida de la pandemia, o al revés? Nada: coincidencia y profundización de tendencias de larga data.

No son nuevos los despreciadores del cuerpo que ya atacaba Zarathustra. Ahora por ejemplo se lo disciplina, al cuerpo, con una modélica corporal en apps y challenges de instagrám… Aunque lo que más desprecia al cuerpo es economía; la economía, que, precisamente por ser la gran ordenadora de los cuerpos, es política.

Una economía política refractaria al tacto, y al olfato, y a los modos de pensar y sentir que tienen puntales en el tacto y el olfato. Para qué sentir la presencia del otro cuerpo cuerpo vivo: siempre más impredecible, menos “bloqueable” que su virtualización. La existencia conectiva organiza un régimen de contactos sin tacto. Y aunque no creo que la subjetividad mediática sea propia de una ideología política ni de una clase social, sí recuerdo que en el año 2016, en una manifestación en Plaza de mayo de apoyo al entonces Presidente, una asistente festejaba así: “Acá no hay olor a chori, no hay olor a nada” (acá, video). Olor a nada, una de las banderas de la sensibilidad neoliberal -el olor es signo de que hay alguien, y el capital financiero tiene la ilusión de su soledad, de su autonomía (se valoriza solito!), y si hay población, que se adapte…

Ahora oler es peligroso. Tocar es peligroso. Exactamente lo que plantea Bifo Berardi cuando distingue el modo conjuntivo de relación del modo conectivo. Pero si lo conectivo es un régimen general, y no una instancia determinada, es porque su modo de pensar y sentir organiza también las relaciones presenciales y el espacio físico común. El ideal celular encuentra en el barbijo un descanso, descanso de ser visto. En el alcohol en gel, un íntimo alivio -la corporalidad tiene algo asqueroso…-. De Emmanuel Levinas heredamos la idea de que un rostro dice no matarás. Algo de la cara funda umbrales básicos de empatía y semejanza. ¿Qué efectos tendrá la supresión de los rostros en la ciudad? Los rostros permanecen allí donde no hay cuerpo, en las pantallas.

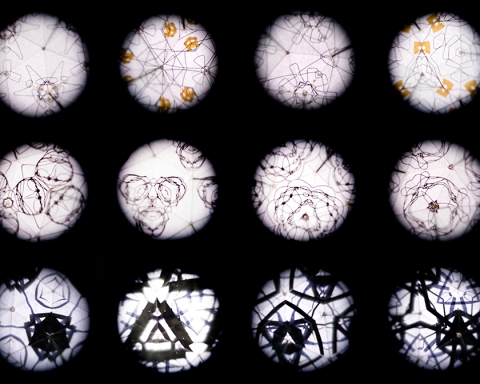

¿Y suprimir el tacto y el olfato? Tener tacto, tener olfato, son, además de sentidos, metáforas. Los sentidos metaforizan modos más sofisticados de la sensibilidad del alma, de la mente, del pensamiento… Tener tacto y tener olfato nombra potencias subjetivas. Tener tacto, por caso, designa el tener conciencia del impacto en los otros de nuestros movimientos e intervenciones, con capacidad de sutileza y cuidado. Tener tacto es responsabilizarte de que podés llegar a dañar. De los cinco sentidos, el tacto nos recuerda que no podemos percibir sin ser percibidos, no se puede tocar sin ser tocado. Que cuando algo es algo para nosotros, nosotros somos algo para ello. El tacto es el sentido de mayor fomento ético. (Por eso podemos decir que vemos algo pero no lo sentimos hasta tocarlo; el gusto sería un mega-tacto, un tacto con especificidad)

Y el olfato, como potencia del alma o intelectual, designa a la capacidad de percibir lo no evidente, de intuir, de captar lo que no está, percibir las huellas, percibir lo involuntario… “Sabés, papi?”, me dijo estos días mi cachorro de flamantes cinco años, “yo sé el olor de todas las personas. Cuando alguien me regala algo, lo huelo, lo huelo, y me doy cuenta de si era suyo, o si se lo regaló otra persona o si es nuevo”. Olfatear es la capacidad de adivinar la pista de lo que no está en acto. Los virtuales de lo viviente (no su virtualización), la presencia inactual pero real. Para el realismo capitalista, para el imperio de lo obvio, nada mejor que seres que no olfateen, que tengan oído para órdenes y ofertas, y vista para ver la realidad, las cosas como son, sin más.