Serie “Política de lo involuntario”: La creación de posibles

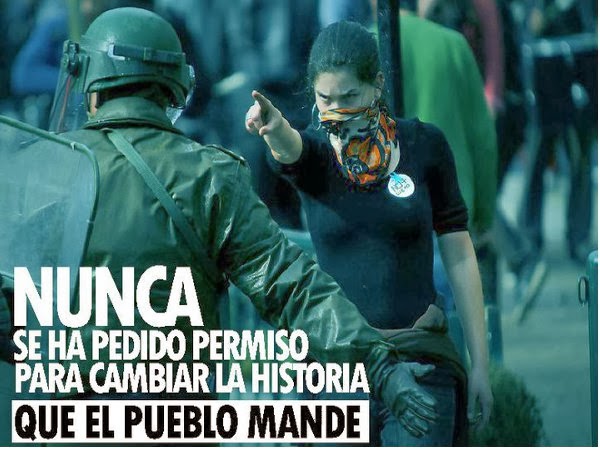

Pero, como adelantamos, existe otra relación con los posibles que la filosofía anuncia, fundada en una ruptura entre la situación inicial y la emergencia de un real con sus posibles. Las revoluciones –ejemplo histórico-político– no son posibles ignorados de la situación de opresión, sino que emergen como posibilidad (incalculable) mediante el movimiento de la ruptura. Esto, que es evidente en la dimensión política, ocurre -puede ocurrir- en otras dimensiones de la experiencia.