A la memoria de Osvaldo Saidón

Varado en la Argentina durante la segunda guerra, el investigador Vladimir Tardewski, personaje de la novela de Ricardo Piglia Respiración Artificial, realiza un descubrimiento histórico literario fenomenal. Entrecruzando las entradas del diario del escritor checo con sus cartas de aquellos días, logra establecer un encuentro inesperado, ocurrido hacia finales del año 1909 (y/o comienzos de 1910). Efectivamente, en el Café Arcos de la calle Meiselgasse, de la ciudad de Praga, Franz Kafka habría conocido a un exiliado austríaco llamado Adolf Hitler. Kafka, el solitario, el silencioso frente a Hitler, el locuaz artista del hambre que se ganaba la vida pintando tarjetas postales.

Lo que Tardewski descubrió no fue solo aquel encuentro, sino a Kafka mismo como el escritor que sabía oír, como oyente incapaz de perder el hilo de los enfervorizados dislates de aquel pequeño profeta del horror. Le creía, aun cuando el propio autor de esos delirios no se sintiera por entonces realmente capaz de llevarlos a cabo. Y es que Kafka estaba absolutamente convencido del poder mágico de las palabras. Veía en ellas a auténticas precursoras de actos futuros. Al escucharlas podía observar los caminos que ellas abrían en el mundo. Y el discurso de aquel pintor mediocre le permitió divisar un futuro cercano que, sin embargo, no llegaría a vivir. El autor de La metamorfosis falleció enfermo de tuberculosis a los 41 años, en 1924. Sus hermanas menores, en cambio –así como su célebre corresponsal y amada Milena Jesenská– acabarían sus vidas en un campo de concentración nazi.

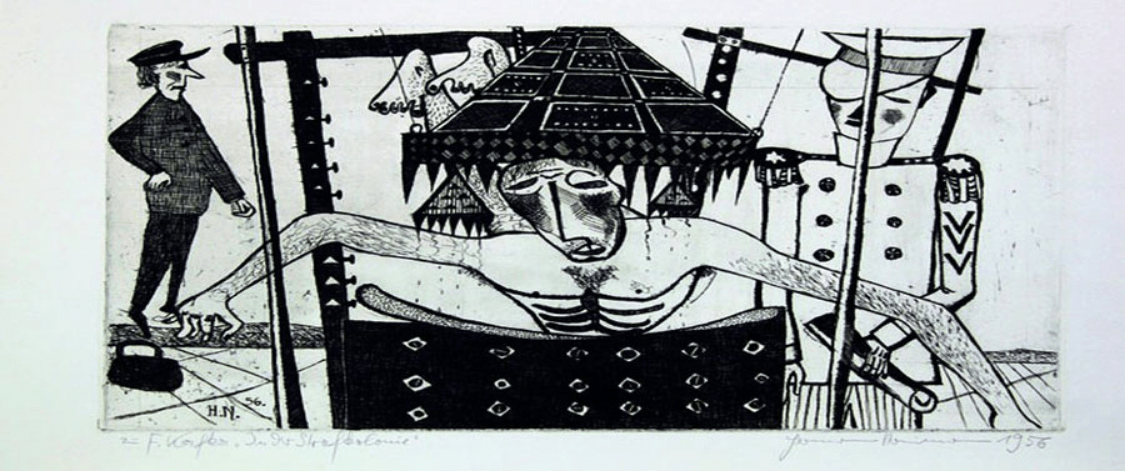

La escena descripta por Piglia nos muestra a un Kafka “atento al murmullo enfermizo de la historia”, particularmente sensible a los indicios lingüísticos anticipatorios del horror. Las palabras, como “chispas de incendios futuros”, llegan a sus oídos y luego pasan a su escritura. En el relato En la colonia penitenciaria (Kafka, 1919), un oficial enseña orgulloso a un explorador forastero –según Borges, el único personaje de toda la literatura de Kafka– el funcionamiento de una máquina de justicia que escribe en la espalda del condenado el mandamiento que se supone que ha violado. Alcanzada la sexta hora del suplicio, explica el oficial, se produce un efecto extraordinario: el condenado aprende a descifrar con sus propias heridas el texto del mandamiento que la máquina le inscribe en su cuerpo. La lengua de la ley queda así del lado de la crueldad, portadora de un mensaje sólo legible por quien la padece. El proceso, que dura 12 horas, debe culminar con la expiación del condenado.

La secuencia literaria que el descubrimiento de Tardewski permite establecer es la siguiente: Hitler verbaliza, Kafka detecta, escucha y capta el despertar de fuerzas oscuras de la historia. Luego, su trabajo será llevar esas fuerzas a la ficción, mucho antes de que el ridículo personaje que tiene enfrente se convierta en el Führer y consume aquellas fuerzas en la historia real. De modo que lo que la ficción tiene de anticipatorio –en En la colonia penitenciaria o en El proceso– provendría de la capacidad auditiva previa del escritor, de su genio para percibir y estimar el valor pronóstico que ciertas inflexiones del lenguaje conllevan, como esbozos de tendencias colectivas. En cierto modo, sería Hitler quien le habría susurrado al oído a Kafka sus relatos, aún si le corresponde a Kafka el mérito de haber advertido –y luego elaborado– lo que en esas palabras había de propensión abominable a hacerse mundo. Si Hitler le dicta a Kafka, es sólo porque Kafka vio antes en Hitler al personaje adecuado para retratar un mundo en ciernes. Es el escritor quien presiente, y el que toma a su cargo el anuncio de un despertar espeluznante.

La importancia del descubrimiento de Tardewski concierne, por tanto, a la doble función de la literatura respecto del horror en la historia: escucha y diagnóstico. El relato ficcional es develado como investigación en torno a la literalidad de procesos incipientes que apenas si existen. Es en tanto que escritor de ficción que el judío checo advierte mejor que nadie lo que las palabras de aquel insólito exiliado vaticinan, el curso perverso que advendría al siglo XX. Respiración artificial (publicado en la Argentina de 1980) localiza en Kafka al gran visionario del Estado transformado en un instrumento moderno del terror. Antes de convertirse en jefe nacional socialista, Hitler habría sido, entonces, esa clase de personajes que dicen las palabras que nunca deberían ser dichas, porque una vez pronunciadas –una vez activados y puestos en circulación los posibles más espantosos– ya no es fácil contenerlas con otras palabras mejor intencionadas pero no siempre tan poderosas. Son las palabras del desastre. Y la desgracia de Kafka habría sido, precisamente, la de saber reconocerlas. Según Piglia, Franz “se despertaba, todos los días, para entrar en esa pesadilla y trataba de escribir sobre ella”. La entera lengua alemana habría sido tomada por ese feroz antagonismo. Al alemán puro que el austríaco Hitler pretendía imponer a toda Europa, para que sus órdenes pudieran ser por todos cumplidas, se enfrentaba el de Kafka, cuya pretensión fue la de una impureza de la lengua, lo suficientemente salpicada del checo y del yiddish como para intentar que se incumpla la fantasía asesina indetenible y desviar aquel destino que le quitaba el sueño.