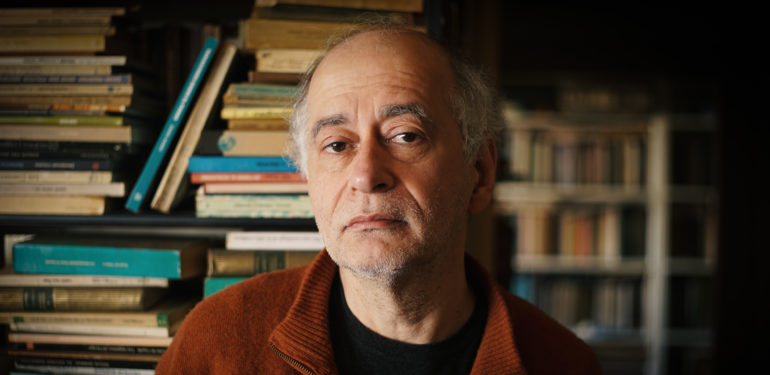

Texto: Eduardo D. Benítez / Fotos: Karin Idelson

El tono bajísimo de su voz tiene algo envolvente, letárgico. La cadencia en el habla combina frases soltadas con rotunda aserción y grandes pausas reflexivas. El sociólogo Christian Ferrer produce cierta fascinación hipnótica. “En este mundo se causa dolor todo el tiempo porque las sociedades están organizadas como un teatro de la crueldad”, dice y se queda en silencio, con mirada contemplativa durante varios segundos y vuelve al ruedo: “Las instituciones se ocupan de provocar sufrimiento diario, por ejemplo la escuela, la oficina, el matrimonio y un largo etcétera, y la única alternativa que la gente de ideas y los partidos políticos ofrecen es elegir en comicios a quién dará vueltas la manivela de la rueda del hámster”.

Ensayista y docente en la Facultad de Ciencias Sociales, Christian ofrece una lectura impactante y original de la realidad contemporánea, tal vez debido a que no se homologa a ningún nicho intelectual ni académico. Su pensamiento se construye a contrapelo de las modas y el bienpensantismo. Su obra ensayística es tan rica como variada en sus objetos de análisis. Ha publicado libros sobre el anarquismo, recuperó y analizó la vida y obra de dos personajes relativamente olvidados -Jorge Barón Biza y Ezequiel Martínez Estrada- por el discurso intelectual local en dos monumentales textos biográficos. Pero también en los últimos años ha venido reflexionando, tanto desde Revista Artefacto como en sus libros, El entramado y Los destructores de máquinas, sobre la vulnerable existencia humana y su relación con la técnica.

En un presente que arrecia, provoca estragos en las subjetividades, en una cultura occidental que mete bajo la alfombra la inevitable condición de un vivir doliente, Ferrer se propone reflexionar (¿desactivar?) sobre la inmersión de las sociedades en el “sueño instrumental-tecnológico” en el que vivimos. El confort, la sociedad del espectáculo, la industria farmacológica, el cuidado obsesivo del cuerpo como cápsula precaria que encubre la incapacidad de administrar los embates del dolor de vivir de una sociedad que produce un continuum de “vidas dañadas”.

En un presente que arrecia, provoca estragos en las subjetividades, en una cultura occidental que mete bajo la alfombra la inevitable condición de un vivir doliente, Ferrer se propone reflexionar (¿desactivar?) sobre la inmersión de las sociedades en el “sueño instrumental-tecnológico” en el que vivimos. El confort, la sociedad del espectáculo, la industria farmacológica, el cuidado obsesivo del cuerpo como cápsula precaria que encubre la incapacidad de administrar los embates del dolor de vivir de una sociedad que produce un continuum de “vidas dañadas”.

-En tu libro El entramado describís un presente basado en la productividad por la productividad misma. ¿Cómo se fue consolidando este escenario donde existen sólo soluciones técnicas a los problemas sociales? ¿Existen herramientas no técnicas para soportar este presente?

-La tecnología no es el problema último, más allá de que ningún artefacto tecnológico sea neutro. Siempre están y estarán insertos en redes institucionales que en sí mismas son problemáticas, como todas las cosas, por cierto. También un mundo regido por la religión puede ser interesante, y además cuestionable. No sé, la gente cree que los robots van a dominar el mundo, cosa que a mí no me molestaría en absoluto porque la mayor parte de los robots suelen ser más simpáticos que mis vecinos, para no mencionar a los políticos. El inconveniente resulta ser que cierta gente utiliza a las máquinas para extraer lucro del trabajo de los demás, o bien para ejercer dominio. Otro problema es la creciente expansión de una especie de “adentro sin afuera” de índole informático, donde las personas se habitúan a que sus actividades laborales, comunicacionales, de entretenimiento y hasta de búsqueda de pareja se realicen por una vía no solamente técnica, sino con lenguajes y formatos de autosubjetivación donde todo “exterior” se va difuminando, lo que quiere decir que se obturan las alternativas. Llega un momento en que se desvanecen los puntos de comparación, incluso las ensoñaciones de otras posibles maneras de vivir. Sólo se percibe un agudo malestar y también encono ante las frustraciones continuas. Ese adentro sin afuera se viene expandiendo hacia todos los lados como efecto de un big bang, y se hace cada vez más insistente, por no decir obligatorio, y eso las 24 horas al día. En un tiempo, la cultura urbana metropolitana desbancó y envió al ocaso a la cultura campesina, que fue dominante durante miles de años. Hoy nuestra mentalidad es formateada por la cultura de las megalópolis y la forma de transitarlas es por circuitos: circuito del transporte, del turismo, del entretenimiento, de la interconexión: de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y en los interregnos, el smartphone. De modo que el problema es la forma de vida que llevamos, impulsada por el afán de codicia y de poder, y la consecuente incapacidad de imaginar cómo sería una buena vida. Por el momento la mayoría de la población la fantasea como una vida de millonarios, como mínimo un momento idílico de un par de semanas de turismo en un resort alejado del mundanal ruido, y de sus peligros. Es cierto que hay mayor acople entre la técnica y el cuerpo, pero eso remite menos a los electrodomésticos que hacen a la vida más confortable o a cuerpos potenciados por chipcitos que a la industria de los fármacos que intiman con el dolor y el malestar existencial, y que “estabilizan” a masas de población a escala descomunal. También es significativo que nos sintamos mucho más cerca de las máquinas que de los animales, siendo que nuestro cuerpo es un cuerpo animal –mamífero, le dicen–, con emociones, intuiciones y reacciones que lo son todo, menos racionales. Eso es raro. Implica una pérdida de mecanismos de autodefensa que en los animales son instantáneos. Los animales son expertos en huir del dolor y en buscar el placer, pero los seres humanos parecen animales paradojales, hacen exactamente lo contrario: huyen del placer y se meten de cabeza en contextos dolorosos. Así que la técnica es una forma de mirar y habitar el mundo, no tanto una relación con máquinas. Eso sí, una forma de mirar al mundo propia de la época: de superexplotación del cuerpo y las emociones, de expansión de la actividad productiva que necesariamente destruye ecosistemas. Y este mundo, tal como es, no puede hacer otra cosa más que seguir expandiéndose debido al consumo y a la cantidad de población que existe en el mundo.

-Uno podría creer que el presente provee a la sociedad de un armazón frente al infortunio: sociedad del espectáculo, redes sociales, remedios, los dispositivos de ocio en general. Sin embargo parece haber una imposibilidad de administrar el sufrimiento según como lo describís en tus escritos…

-Ya desde el siglo XIX numerosas novedades técnicas tenían como función amortiguar el dolor, comenzando por las comodidades para el hogar, es decir el confort, y siguiendo por los entretenimientos para multitudes en salas o estadios. La cuestión es que ante el sufrimiento hay dos tipos de respuestas. La ontológica, que trata de dar sentido al dolor. Es el caso, por ejemplo, de las religiones, que procuran fortalecer el alma para que ésta pueda administrar los estragos inevitables causados por el dolor de vivir. O bien la más moderna respuesta científica, que considera al dolor –psíquico, físico, sentimental– algo que puede ser tratado como si fuera una suerte de reacción nerviosa. En tanto las comodidades acolchonan nuestra relación con la difícil vida industrial y callejera, y los pasatiempos distraen de la soledad o el aburrimiento, la farmacología tiene por objetivo equilibrar o volver homeostática la psiquis dañada. Se cuentan por centenares las instituciones, sobre todo las estatales, que contratan miles de expertos encargados de medir el sufrimiento. Su pregunta es: ¿cuánto sufrimiento es necesario para que una persona pueda ser “merecedora” de un subsidio de desempleo, o de una pensión por incapacidad emocional, o por derrumbe psíquico, o por haber sido discriminada, o por haber sufrido algún tipo de violencia? Estos expertos trabajan con estadísticas y definiciones del umbral a partir del cual alguien puede ser considerado víctima. Pero ambas respuestas no resuelven el problema del dolor, en parte porque el mismo sistema social que incluye a las víctimas es el que primero que las excluyó, por no decir que las destrozó, ofreciéndoles luego alguna manera de minimizar el daño colateral. Equivale a lo que en otros tiempos era la limosna que se daba a los mendigos de la calle. Tampoco es que el tratamiento científico va a la causa profunda del problema. Eso no se soluciona regulándolo con píldoras, coachings o tutoriales para resolver crucigramas. Dado que uno tiene sólo una vida y que si hubiera una misión existencial en este valle de lágrimas, esa sería ser más felices de lo que somos, en un mundo donde el dolor no es eliminable, entonces la cuestión debe ser planteada como un problema político de base: cómo evitar el olvido cotidiano del ser –la irrecuperable vida de todos los días– a fin de poder acrecentar las posibilidades de placer y alegría. En este mundo se causa dolor todo el tiempo porque las sociedades están organizadas como un teatro de la crueldad. Sus instituciones se ocupan de provocar sufrimiento diario, por ejemplo la escuela, la oficina, el matrimonio y un largo etcétera, y la única alternativa que la gente de ideas y los partidos políticos ofrecen es elegir en comicios a quién dará vueltas la manivela de la rueda del hámster. Unos prometen hacerlo más lentamente, otros prometen lo mismo pero para el otro lado, pero la cuestión es que la maquinaria de picar carne de hámster no se detiene nunca.

![]()

“Tener que levantarse tempranísimo, prepararse rápidamente para ir a un lugar lejano que muchas veces implica una o dos horas de viaje tan sólo para estar encerrado ocho horas cumpliendo tareas que la mayor parte de las veces no son satisfactorias y por un salario que alcanza apenas para consumir aquello que supuestamente son necesidades básicas de un habitante formateado para adquirir productos cuya obsolescencia ya viene programada. ¿Qué tiene de satisfactorio todo eso?”

![]()

-Si el Estado puede ser caracterizado como un fabricante de infelicidad, ¿por qué necesita medir el dolor que produce y destinar subsidios?

-Una y otra cosa son indisociables. Se mide el nivel de infelicidad y se lo subsidia para poder gestionar masas de población: “Todo en su medida y ordenadamente”. Ya no son únicamente los instrumentos de la disciplina los que ubican y fijan a un individuo determinado en la red social, en particular a los que no calzan en la horma, cuando antes bastaba con alejar la oveja negra del rebaño. Ahora experimentamos la época de la vigilancia instantánea de masas, y eso es una consecuencia “paradojal” –seamos clementes, definámosla así– de la propia actividad comunicacional de los seres humanos, que es incesante y eso por causa de sus artilugios “inteligentes”, sus teléfonos celulares. Por lo tanto el dolor y el subsidio se co-pertenecen. Nada más desagradable que la consigna inclusivista: “Hay que meter a más y más gente que está excluida en el sistema”. ¿En un sistema que por su propia esencia es productor de sufrimiento? La consigna se asemeja al pedido de las antiguas damas de caridad, no importa que se la disfrace de populismo o de socialdemocracia avanzada. Encima, en esa consigna subyace un desprecio hacia los desfavorecidos, a los que se interpela como pobrecitos a los cuales la gente con título universitario –que además definen a esas personas como subalternas– se ocuparía de velar por su condición. Es algo comprensible si uno define a la política como el arte de lo posible, pero no lo es si se tiene a la política como camino de cambio social.

-¿Lo que se identifica como ampliación de derechos serían consignas inclusivistas? Por ejemplo la Ley de Matrimonio Igualitario, de Ley de Fertilización Asistida, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, etcétera…

-Son demandas de modernización, el reclamo de disponer de derechos que ya se tienen, y hace tiempo, en los países del primer mundo, y hasta en el vecino Uruguay. Se encuentran con resistencias –eso siempre ocurre–, pero conseguir esa demanda es cuestión de tiempo, me refiero a la interrupción voluntaria del embarazo. Con respecto al matrimonio igualitario, todo bien, siempre y cuando uno considere que el matrimonio es un invento maravilloso y satisfactorio, cosa que las estadísticas se ocupan de desmentir, dado que en la Capital Federal el 50% de los matrimonios termina en divorcio. Es obvio que la mayor causa del divorcio es el matrimonio en sí mismo. El matrimonio, igualitario o el otro, tal como funciona actualmente, presupone un modelo de vinculación más bien clásico, no hay nada especialmente revolucionario en eso. A lo que se suma que, quizás, en el caso del mundo gay, el matrimonio igualitario es una consecuencia del desvanecimiento de la cultura homosexual anterior, de cuando el homosexual –o bien la mariquita escandalosa, como solía decir Néstor Perlongher– no buscaba tanto equivalerse a la forma de vida heterosexual, sino practicar una suerte de deseo nómade. La figura del homosexual escandaloso parecía ser un problema moral o bien social, pero un gay que se comporte ciudadanamente –como todos los demás– es aceptable. En fin, ahora las sociedades occidentales –hay que precisar eso pues hay otras geografías mucho más crueles– que causan daño a las personas por sus preferencias eróticas también introducen medidas apaciguadoras del dolor causado. Pero si se pondera en una balanza, esas medidas quizás no tengan tanto peso ante el dolor no siempre cicatrizable. Lo mismo vale para la economía: los duros y cíclicos ajustes presupuestarios son morigerados por algunas medidas piadosas. Dicho de otra manera: a vos te puede salir un callo y le podés poner una curita para amortiguar la fricción con el zapato, pero eso no elimina la causa de la aparición del callo, sobre todo si uno tiene que esforzarse caminando todo el día en un circuito laboral específico en vez de estar acunándose en una hamaca paraguaya, como suelen hacerlo los pueblos primitivos y todos esos rentistas que llevan una vida menos restregada.

-Sin embargo hay una creencia muy arraigada que considera al trabajo como el eje organizador de la vida. ¿Cómo se desactiva la idea de que el trabajo dignifica?

-El trabajo no es una actividad que dignifique a nadie, o a casi nadie. Para la mayor parte de la población se parece más bien a una esclavitud. Tener que levantarse tempranísimo, prepararse rápidamente para ir a un lugar lejano que muchas veces implica una o dos horas de viaje tan sólo para estar encerrado ocho horas cumpliendo tareas que la mayor parte de las veces no son satisfactorias y por un salario que alcanza apenas para consumir aquello que supuestamente son necesidades básicas de un habitante formateado para adquirir productos cuya obsolescencia ya viene programada. ¿Qué tiene de satisfactorio todo eso? Muy raramente es posible dar saltos notorios de escala en términos salariales. Esto es algo que cualquier niño de escuela primaria ya sabe: es mejor divertirse que hacer la tarea escolar. La sociedad hace un gran esfuerzo de aplicación de crueldades para obligar a los niños, esos “instantáneos esclavos de la concupiscencia”, tal como los describía Nietzsche, a ser trabajadores. Todos nacemos con un cuerpo biológico, evidentemente, pero la adhesión a un cuerpo social requiere de una figura intermediaria, el cuerpo del trabajador, que es construido, nadie nace picando piedras ni manejando softwares de computación. Fabricar un trabajador implica un trabajo minucioso realizado a lo largo de los años, y que resulta exitoso merced a presiones familiares, escolares, ideológicas, en fin, la mala enseñanza de los adultos, que saben bien cuál es la dura verdad. Si el Estado diera subsidios a las amas de casa, yo preferiría ser amx de casa y cuidar un niño, como lo hago, en vez de trabajar donde no quiero y con quienes no me siento a gusto, pues la mayor parte de las labores fabriles o de oficina requieren interactuar con jefes y compañeros de trabajo a quienes uno no ha elegido ni con quienes se siente necesariamente afinidad alguna, con las consecuentes fricciones que eso trae aparejado. La idea de que el trabajo dignifica es moderna. No se le hubiera ocurrido a ninguna sociedad de la Antigüedad, para las cuales los trabajos pesados los hacían los esclavos, y tampoco a la vulgata del cristianismo, para la cual el trabajo es un castigo por pecados cometidos en un lugar remotísimo llamado paraíso original por un par de parientes, Adán y Eva, que parece que se descontrolaron. Es en la sociedad moderna, en las democracias, que nos define como sujetos libres de derecho, donde hay que consolar a las personas diciéndoles que aquello que hacían los esclavos es ahora algo muy dignificante. De otra manera sería insoportable: vivir toda una vida trabajando por poco dinero. ¡Qué lindo! ¿Cómo se resuelve esa paradoja? De una doble manera. Por un lado se nos inocula el virus del optimismo para que creamos que tarde o temprano el progreso derramará bienes sobre nuestras cabezas, o bien los políticos prometen que ellos sí se ocuparán de cambiar la sociedad actual. “Cambiemos”: el bonito lema de Macri. “Cambiemos”: el entusiasmado lema de Marx. Siempre el futuro es profetizado de manera optimista, porque si no, la gente no iría a trabajar y se dedicaría a los placeres que les sean posibles por lo que les resta de vida. También somos atiborrados de entretenimientos y pasatiempos, porque lo más difícil es ver la realidad tal como es. Las personas se desgastan en luchas por conseguir mínimos aumentos de salarios a la vez que sus empleadores buscan formas de atemperar el daño causado por las tareas productivas: ahora las empresas te festejan el cumpleaños, contratan masajistas para relajarte un poquitín, ponen música funcional de tus grupos musicales favoritos. ¿Qué música te gusta? ¿Hip Hop, música lounge, hipster, cumbia villera? Ningún problema, te la ponemos mientras sigas produciendo. En fin, sólo cuando a las personas se las intitula libres o sujetos con derechos es necesario decirles que sus faenas laborales son dignas a pesar de que su experiencia real sea la del automatismo agotador y rotativo.

-Entonces, en ese círculo vicioso, en esa rueda del hámster, ¿no hay ninguna alternativa?

-Entonces, en ese círculo vicioso, en esa rueda del hámster, ¿no hay ninguna alternativa?

-Esa es una pregunta extorsiva. ¿Por qué debería yo proponer una alternativa? Las bibliotecas están saturadas de autores y manuales que en el último capítulo proponen caminos a seguir o tratan de emular el Qué hacer de Lenin. Pero resulta que después todo sale mal y entonces se escribe otro libro más para refutar la solución anterior que se demostró inviable y proponer una nueva, sea más o menos radical. En fin, hay gente a la que le gustan los círculos viciosos. Sí me parece necesario mirar a la realidad tal cual es y no como a uno le gustaría que fuese. No necesariamente un problema tiene solución, lo cual no quiere decir que no siga existiendo, y por lo tanto hay que fijar agudamente la atención sobre el problema. Por lo demás el mundo se transforma, se desplaza, no es unívoco, y uno debe ayudar a que las cosas cambien. También, a veces, la gente se cansa y rompe todo hasta que vuelve a reorganizarse la situación. La pregunta por cómo salimos de esto es una pregunta insoluble si se la responde con teorías. Imaginate los esclavos del Caribe en la época del dominio español. ¿Qué posibilidades tenían? Podían esperar a que el movimiento antiesclavista europeo consiguiera triunfos en nombre de ellos, o podían rebelarse a costa de una muerte casi segura. Otra posibilidad era huir, echarse al monte y formar sociedades de cimarrones que duraban lo que duraban. Esas eran sus opciones. Si huían sabían que si los recapturaban los esperaba la tortura y la muerte. Si rompían todo, tarde o temprano la fuerza superior de los españoles terminaba con la insumisión y con graves represalias. Y si se quedaban esperando no conseguían nada, pero quizás se ilusionaran con que sus hijos sí. Sólo el futuro tendría la respuesta. Ahora bien, el presente nuestro, el actual, es el futuro que décadas atrás los predicadores del optimismo decían que iba a ser maravilloso, sea porque la modernización industrial iba a hacer de la Argentina un país estilo escandinavo, o porque los populistas decían “vamos a hacer una sociedad completamente inclusivista”. Bueno, no sucedió. Lo único que uno puede hacer es aprender del pasado y contemplar el presente sin creer en las justificaciones de los poderosos. Y al que me diga que hay que combatir para mejorar las cosas yo le digo que sí, siempre y cuando los medios y los fines no se contradigan entre sí.

-¿Cómo es eso?

-Es la especialidad de los políticos: prometer fines deseables con medios que inevitablemente trastocan el objetivo. Es la historia de la política moderna, que es cínica en todas partes.

-Es decir que la manera de soportar el presente es ser consciente de este panorama que venís describiendo…

-No me gusta la palabra consciencia… Quizás se trate de descreer, de no creer en las justificaciones de la gente que se dedica a la política, sobre todo esa gente que dice ser representantes de víctimas. Es decir, cuando las víctimas y los victimarios juegan al mismo juego.

-¿A qué juego?

-Cuando la víctima pide justicia y el victimario puede concedérsela, con sus límites correspondientes. O cuando la víctima no está del todo descontenta con su situación, cuando de alguna manera goza con la retórica del sufrimiento, pero la condición de víctima no me parece deseable para nadie. Lo mejor es tener fuerza y no presentarse como alguien débil y por lo tanto digno de piedad y compasión. No, hay que salir rápido de la posición de víctima, no es bueno legitimarse contando desgracias o clamando venganzas improbables. Ejemplo: los senadores que con su voto impidieron que se aprobara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y entonces los indignados prometen que se cortan la mano antes de votarlos en comicios. No es verdad: los van a votar en caso de que sea preciso derrotar al gobierno actual en las elecciones del año próximo. O bien se nos requiere que “no nos enojemos con la Iglesia”, lo que es decir con el Papa. ¿Por qué no me voy a enojar con la Iglesia? Más bien que me enojo: un montón de obispos y cardenales son violadores de niños y resulta que del pontífice máximo para abajo está lleno de protectores de sus cuates. Toda esa serie de contradicciones entre medios y fines es lo que termina armando un sancocho, un enchastre político. En fin, un campeonato de consignas grotescas.

![]()

Quecapo!