Podríamos partir de Spinoza, el príncipe de los filósofos. Y comenzar por lo más elemental. ¿Qué es un individuo? Spinoza responde: un individuo se define por su grado de potencia. Cada uno de nosotros tiene un grado de potencia singular, el mío es uno, el tuyo es otro, el de él es otro. ¿Pero qué es un grado de potencia? Es un cierto poder de afectar y ser afectado. Cada uno de nosotros lo tiene. El poder de ser afectado de un burócrata: basta con leer a Kafka para tener una idea clarísima. Y la capacidad de afectar y ser afectado de un artista, ¿cuál es? ¿Será que la de un bailarín es la misma que la de un actor o un político? ¿Será que la de un acróbata es la misma que la del “ayunador”? De nuevo Kafka: véanse, por ejemplo, aquellos cuentos breves sobre artistas en El artista del hambre. Aunque a Deleuze le gusta dar el ejemplo de la garrapata, que colma su poder de ser afectada por los tres elementos, la luz, el olor y la sangre. Trepa al lugar más alto del árbol en busca de luz, luego puede esperar en ayunas durante un largo rato en el bosque inmenso y silencioso, y cuando siente el olor del mamífero que va pasando, plaf, se deja caer, para enfilarse a la piel del animal detrás de la sangre. Entonces, ¿qué es una garrapata? Bueno, es un grado de potencia. Es un cierto poder de ser afectado. Una garrapata se define, en última instancia, por esos tres afectos. ¿Cómo hacer la cartografía de nuestros afectos? ¿Cómo cartografiar “etológicamente” los afectos de un individuo, sea éste una garrapata o una persona? ¿O de un grupo o de un movimiento?

Somos, pues, un grado de potencia, definido por nuestro poder de afectar y ser afectado. Pero jamás sabemos de antemano cuál es nuestra potencia, de qué afectos somos capaces. Es siempre una cuestión experimental. No sabemos aún lo que puede el cuerpo, dice Spinoza, sólo lo descubriremos a lo largo de la existencia. Al sabor de los encuentros. Sólo a través de los encuentros aprendemos a seleccionar lo que encaja con nuestro cuerpo y lo que no, lo que con él se organiza, lo que tiende a descomponerlo, lo que intensifica su fuerza de existir, lo que la disminuye, lo que intensifica su potencia de actuar, lo que la disminuye. Un buen encuentro es aquel por medio del cual mi cuerpo se conecta con aquello que le es conveniente, un encuentro por medio del cual aumenta su fuerza de existir, su potencia de actuar, su alegría. Vamos aprendiendo a seleccionar nuestros encuentros, y a componer: es un gran arte el de la composición, el de la selección de los buenos encuentros. ¿Con qué elementos, materias, individuos, grupos, ideas, mi potencia se compone, para formar una potencia mayor, y que deriva en una mayor alegría? Y a la inversa, ¿qué tiende a disminuir mi potencia, mi poder de afectar y de ser afectado, qué provoca en mí tristeza? ¿Qué es aquello que me separa de mi fuerza? La tristeza es toda pasión que implica una disminución de nuestra potencia de actuar; la alegría, toda pasión que aumenta nuestra potencia de acto. Eso abre un problema ético y político importante: ¿cómo es que aquellos que detentan el poder hacen que nos afecte la tristeza? Las pasiones tristes en tanto necesarias al ejercicio del poder. Inspirar pasiones tristes: es la relación necesaria que impone el sacerdote, el déspota, inspirar tristeza en sus sujetos, hacerlos impotentes, privarlos de la fuerza de existir. La tristeza no es algo vago, es la disminución de la potencia de actuar. Existir es, por tanto, variar en nuestra potencia de actuar entre esos dos polos, esas subidas y bajadas, elevaciones y caídas.

Entonces, ¿cómo llenar el poder de afectar y ser afectado que nos corresponde? Por ejemplo, podemos simplemente ser afectados por las cosas que nos rodean, en los encuentros que tenemos al sabor del azar, podemos quedar a merced de estos, pasivamente, y por tanto tener sólo pasiones. Peor aún, esos encuentros pueden ser apenas malos encuentros, que nos dan pasiones tristes, odio, envidia, resentimiento, humillación, con lo cual disminuye nuestra fuerza de existir y nos vemos separados de nuestra potencia de actuar. Ahora bien, pocos filósofos combatieron tan ardientemente el culto a las pasiones tristes. Lo que Spinoza quiere decir es que las pasiones no son un problema, éstas existen y son inevitables, no son buenas ni malas, son necesarias para el encuentro de los cuerpos y el encuentro de las ideas. Lo que sí es evitable, en cierta medida, son las pasiones tristes que nos esclavizan en la impotencia. En otros términos, es en las pasiones alegres donde nos acercamos a ese punto de conversión donde podemos dejar de simplemente padecer, para poder hacer; dejar de tener sólo pasiones, para tener acciones, para podernos desdoblar en nuestra potencia de hacer, nuestro poder de afectar, nuestro poder de ser la causa directa de nuestras acciones, y no de obedecer siempre a causas externas, padeciéndolas, estando siempre a merced de ellas. Como ya se dieron cuenta, estoy en un vuelo libre y supersónico de Spinoza, con pizcas de Deleuze, para nuestros propósitos específicos.

Deleuze insiste en lo siguiente: nadie sabe de antemano de qué afectos es capaz, no sabemos todavía lo que puede un cuerpo o un alma, es un asunto de experimentación, pero también de prudencia. Esa es la interpretación etológica de Deleuze: la ética sería un estudio de las composiciones, de la composición entre relaciones, de la composición entre poderes, de los modos de existencia en que deriva tal o cual compuesto. No se trata de seguir cualquier mandamiento, cartilla previa, o receta, sino de evaluar las maneras de vida que resultan de ésta o aquella composición, de éste o aquel encuentro, de ésta o aquella afectación. Si el individuo se define por su poder de afectar y ser afectado, de componerse, la cuestión necesariamente se dilata más allá del individuo, y concierne al abanico de sus encuentros. Cómo es que las relaciones pueden componerse para formar una nueva relación más “amplia”, o cómo los poderes de afectar y ser afectado pueden componerse para constituir un poder más intenso, una potencia más “intensa”. Se trata entonces, dice Deleuze, de las “sociabilidades y comunidades”. E incluso se pregunta: “¿Cómo se componen los individuos para formar un individuo superior, al infinito? ¿Cómo puede un ser llevar a otro a su mundo, pero conservando o respetando las relaciones y el mundo propios?” Es una pregunta crucial, no sólo para quien trabaja en grupo, sino para la vida en general. ¿Cómo un ser puede componerse con otro, atraerlo a su mundo, pero conservando o respetando las relaciones y el mundo propios de ese otro? Como si pudieran existir varios mundos, incluso al interior de una composición mayor, sin que sean todos reducidos a un mismo y único mundo. A partir de ahí, se puede pensar la constitución de un “cuerpo” múltiple. Por ejemplo, un colectivo sería eso, un cuerpo múltiple, compuesto de varios individuos, con sus relaciones específicas de lentitud y diligencia. Un colectivo podría pensarse como esa variación continua entre sus elementos heterogéneos, como afectación recíproca entre potencias singulares, en una cierta composición de lentitud y diligencia.

¿Pero cómo pensar la consistencia de ese “conjunto” compuesto de singularidades, de multiplicidad, de elementos heterogéneos? Deleuze y Guattari invocan con frecuencia un “plano de consistencia”, un “plano de composición”, un “plano de inmanencia”. En un plano de composición, se trata de acompañar las conexiones variables, las relaciones de lentitud y diligencia, la materia anónima e impalpable disolviendo formas y personas, estratos y sujetos, liberando movimientos, extrayendo partículas y afectos. Es un plano de proliferación, de poblamiento y contagio. En un plano de composición lo que está en juego es la consistencia con la cual logra reunir elementos heterogéneos, disparatados, y también cómo favorece acontecimientos múltiples.

Como dice la conclusión prácticamente ininteligible de Mil Mesetas, lo que se inscribe en un plano de composición son los acontecimientos, las transformaciones incorporales, las esencias nómadas, las variaciones intensivas, los devenires, los espacios lisos: es siempre un cuerpo sin órganos. En todo caso, hay aquí una condición que sirve para pensar el plano micropolítico o macropolítico, y que parece una fórmula matemática: N-1. ¿Qué significa esa rareza? Sólo esto. Dada una multiplicidad cualquiera, un conjunto de individuos, o singularidades, o afectos, ¿cómo producir ese plano de consistencia sin subsumir esa heterogeneidad a una unidad cualquiera? O sea, el desafío consiste en eso: sumergidos en una multiplicidad cualquiera, que hace un plano de composición, conjurar aquel Uno que pretende unificar el conjunto o hablar en nombre de esa multiplicidad, sea ese uno el papa, un gobernante, el director, una ideología, un afecto predominante. Se trata de rechazar el imperio del Uno. Es una filosofía de la diferencia, de la multiplicidad, de la singularidad, lo que no significa Caos, la indiferenciación, el todo vale, sino justamente lo contrario, la afectación, la composición, una especie de constructivismo, donde la única regla, más allá de toda esa química de los encuentros, y de la consistencia, es excomulgar a aquel que pretende hablar en nombre de todos, o que se cree representante de una totalidad que justamente cabe evitar a toda costa.

Multitud es lo contrario de masa. La masa es un compacto homogéneo, una indiferenciación de sus componentes en una dirección única, sometidos a un líder. La multitud, tal como Negri la entiende, es lo contrario, es esa heterogeneidad, esa inteligencia colectiva, esas afectaciones recíprocas, esa multiplicidad subjetiva. En el fondo, y es ahí a donde quería llegar, la multitud es una cierta dinámica entre lo común y lo singular, la multiplicidad y la variación, la potencia desmedida y el poder soberano que intenta contenerla, regularla o moldearla –y tal vez un grupo, de teatro, de performance, de intervención, podría ser considerado bajo la misma lógica, en esa dinámica entre lo común y lo singular, la composición y la consistencia, el acontecimiento y la subjetividad. En el fondo, en esas composiciones y recomposiciones se trata siempre de la experimentación inmanente de un común, se trata siempre de invención de modos de vida, se trata siempre de una redistribución de los afectos, se trata siempre de la invención de nuevos posibles. ¿Cómo pensar entonces la comunidad, o el grupo, o un colectivo, no según el modelo de la fusión, de la homogeneidad, de la identidad consigo misma, sino de la heterogeneidad, de la pluralidad, del juego, incluso de las distancias reinventadas en su interior? En otras palabras, como dice Blanchot en La Communauté Inavouable, en la comunidad no se trata ya de una relación de lo Mismo con lo Mismo, sino de una relación en la cual interviene el Otro, y éste siempre es irreductible, siempre en disimetría, éste introduce la disimetría. Como dice Bataille: “Si este mundo no fuera constantemente recorrido por los movimientos convulsos de los seres que se buscan unos a otros (…), parecería un escarnio dirigido a aquellos que hace nacer”. ¿Pero qué es ese movimiento convulso de los seres que se buscan unos a otros? ¿Sería el amor, como cuando se habla de la comunidad de los amantes? ¿O el deseo, según señala Negri? ¿O se trata de un movimiento que no tolera ningún nombre, ni amor ni deseo, sino que atrae a los seres para lanzarlos unos en dirección a otros, según sus cuerpos o según su corazón y su pensamiento, arrebatándolos a la sociedad ordinaria, reinventando su sensibilidad? Que ese tema sea más que una obsesión individual de un autor, demuestra su presencia recurrente entre pensadores de los años sesenta y setenta. Por ejemplo, en un curso impartido en el Collège de France en 1976-77, Roland Barthes habla en torno a la cuestión Comment vivre-ensamble (Cómo vivir juntos), que fue el tema de la Bienal de ese año. Barthes no está interesado en el vivir-de-a-dos conyugal, ni en el vivir-con-muchos según una coerción colectivista, sino en el desafío de “poner en común las distancias”, “la utopía de un socialismo de las distancias”, en la estela del “pathos de la distancia” evocado por Nietzsche. Son nuevas formas de agenciamiento colectivo que van surgiendo, no fusionadas, sino rizomáticas. En esa tónica, la propia resistencia hoy asume nuevas modalidades. Deleuze no se cansa de repetir: crear es resistir. Resistir no consiste apenas en decir no, sino en inventar, reinventarse, crear nuevos efectos, nuevos preceptos, nuevos posibles, nuevas posibilidades de vida. Claro que el propio término de creación está hoy comprometido, y sometido por completo a los dictados del capitalismo tardío y de la sociedad de control, con su vampirismo insaciable, que se apodera de la vitalidad social como ningún otro régimen anterior lo había hecho. Pero al mismo tiempo, en ese contexto, tal vitalidad acaba apareciendo en aquello que ella es, no un producto del capital, sino el patrimonio de todos y de cualquiera, la potencia del hombre común. Incluso la deserción asume formas nuevas. A propósito de Bartleby, de Melville, aquel escribiente que a todo responde “preferiría no hacerlo”, Deleuze comenta: la particularidad de ese hombre es que no tiene ninguna particularidad, es el hombre cualquiera, el hombre sin esencia, el hombre que se niega a fijarse en una personalidad estable. A diferencia del burócrata servil (que compone la masa nazista, por ejemplo), en el hombre común tal como aparece aquí se expresa algo más que el anonimato inexpresivo: el llamado a una nueva comunidad. No aquella comunidad basada en la jerarquía, el paternalismo, la compasión, como su patrón querría ofrecerle, sino una sociedad de hermanos, la “comunidad de los célibes”. Deleuze detecta entre los norteamericanos, incluso antes de la independencia, esa vocación de constituir una sociedad de hermanos, una federación de hombres y bienes, una comunidad de individuos anarquistas en el seno de la inmigración universal. La filosofía pragmatista norteamericana, en consonancia con la literatura norteamericana que Deleuze tanto valora, luchará no sólo contra las particularidades que oponen al hombre contra el hombre, y alimentan una desconfianza irremediable de uno contra otro, sino también contra su opuesto, lo Universal o el Todo, la fusión de las almas en nombre del gran amor o de la caridad, el alma colectiva en nombre de la cual hablaron los inquisidores, como en el famoso pasaje de Dostoievski, y a veces los revolucionarios.

Deleuze se pregunta entonces: ¿qué les queda a las almas cuando ya no se aferran a particularidades, qué les impide fundirse en un todo? Les queda precisamente su originalidad, es decir un sonido que cada una emite cuando pone el pie en el camino, cuando lleva su vida sin buscar la salvación, cuando emprende su viaje encarnado sin objetivo particular, y entonces encuentra al otro viajero, a quien reconoce por el sonido. Lawrence decía que éste era el nuevo mesianismo o el aporte democrático de la literatura norteamericana: contra la moral europea de la salvación y la caridad, una moral de la vida en donde el alma sólo se realiza al poner el pie en el camino, expuesta a todos los contactos, sin intentar jamás salvar otras almas, desviándose de aquellas que emiten un sonido demasiado autoritario o demasiado lacrimoso, formando con sus iguales acuerdos y acordes, incluso huidizos. La comunidad de los célibes es la del hombre cualquiera y de sus singularidades que se cruzan: ni individualismo, ni comunalismo.

No querría terminar este recorrido tan zigzagueante con una conclusión demasiado asertiva, pues estamos en un momento tan complejo que la asertividad puede volverse un ingrediente fundamentalista más que se conjuga con tantos otros, como la religión del capital o el capital de las religiones. La experimentación es siempre más vacilante, hecha de lagunas y disparidades, colapsos y retomas, desfallecimientos, tartamudeos, devenires insólitos, acontecimientos tanto más imponderables cuanto menos se exhiben según los umbrales de la percepción consagrados por una sociedad del espectáculo. Quizá me gustaría decir apenas lo siguiente, a guisa de cierre. Deleuze llega a decir que lo que le importa no es el futuro de revolución, sino el devenir-revolucionario de las personas, los espacio-tiempos que éstas son capaces de inventar, los acontecimientos que se dan por todas partes. De modo que, como él dice, ser de izquierda no significa una pertenencia partidaria, sino una cuestión de percepción. Cuando piensan en mayo del 68, Deleuze y Guattari se referían a una mutación en la sensibilidad, en la percepción social, en que súbitamente todo aquello que era soportado cotidianamente se volvió intolerable y se inventaron nuevos deseos que antes parecían impensables. Una mutación social es una redistribución de los afectos, es un rediseño de la frontera entre aquello que una sociedad percibe como intolerable y aquello que ésta considera deseable. No creo que el teatro sea ajeno a esa tarea, que es la de la sensibilidad, la percepción, la invención de posibles, formas de asociación inusitadas, modos de existencia. Es un desafío estético, ético, político, subjetivo. Pero que no se da de forma etérea o abstracta. A veces necesitamos de dispositivos muy concretos que sustenten tales experimentaciones, tales acontecimientos. Estar a la altura de lo que nos sucede es la única ética posible, estar a la altura de los acontecimientos que uno esté en condiciones de propiciar, en los más diversos campos, en las más diversas escalas, molares y moleculares, rechazando el nihilismo biopolítico y sus formas cada vez más insidiosas y capilares. A esos dispositivos diversos, de los cuales un cierto teatro forma parte, yo los llamaría dispositivos biopolíticos, donde está en juego una potencia de vida, una biopotencia.

Traducción del portugués de Iván García

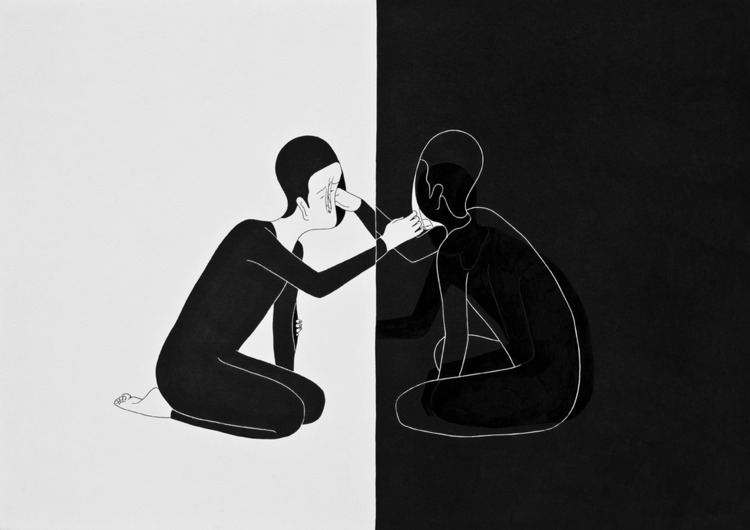

de quien es la ilustración?

http://www.moonassi.com/

Bello, bellísimo…y que el cuerpo multiplicidad pueda devenir entre sus multiples encarnaciones…

Se trata siempre de elegir entre alimento o veneno

[…] que abrirse a otras personas implica un grado de vulnerabilidad. Como espléndidamente lo plantea Peter Pál Pelbart, quien recupera a Spinoza (y a Deleuze) para pensar una cartografía de lo común: nos definimos en […]

[…] Pal Pelbert. Cartografías de lo grupal. trad. I. García, disponible en: https://lobosuelto.com/elementos-para-una-cartografia-de-lo-grupal-peter-pal-pelbart/, […]