“Su mirada no es exacta por carente de emoción, es desesperadamente exacta: es el intento de llevar lo que ve a tal intensidad que se convierta en vivencia”.

Reiner Stach

Franz Kafka, Conversación con el orante

Lo mágico en Kafka estaba del lado de las palabras. Sólo ellas podían traspasar las imágenes y esclarecer el universo. Las palabras revelan lo que las imágenes encubren. Y su poder consiste en llegar al fondo de las cosas, allí donde las contradicciones concuerdan. En la entrada de sus Diarios del 25 de septiembre de 1917 leemos: “Sólo puedo obtener felicidad si puedo elevar el mundo a lo puro, a lo verdadero, a lo inalterable”. Las palabras, en Kafka, preparan ese camino. Son las precursoras de actos venideros (chispas de las fogatas futuras). Su eficacia es la hulla: sus vestigios permanecen adheridos en los cerebros. De allí que los insultos y otras malversaciones del idioma oscurezcan el mundo.

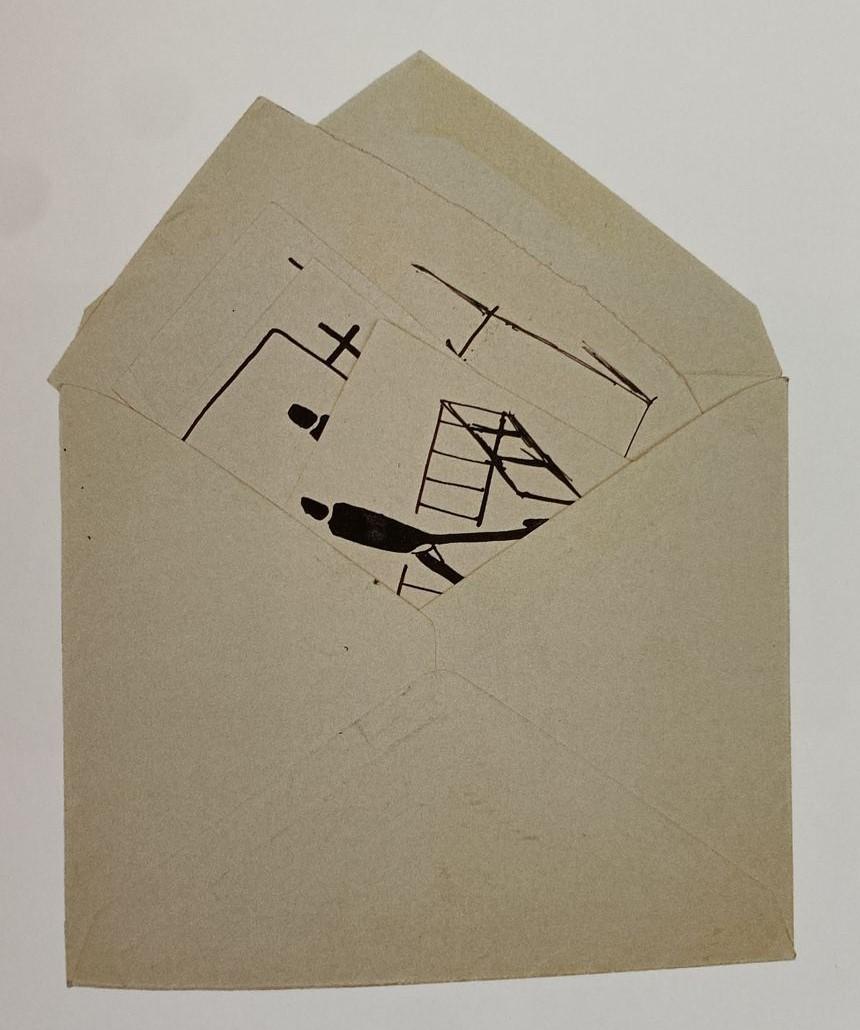

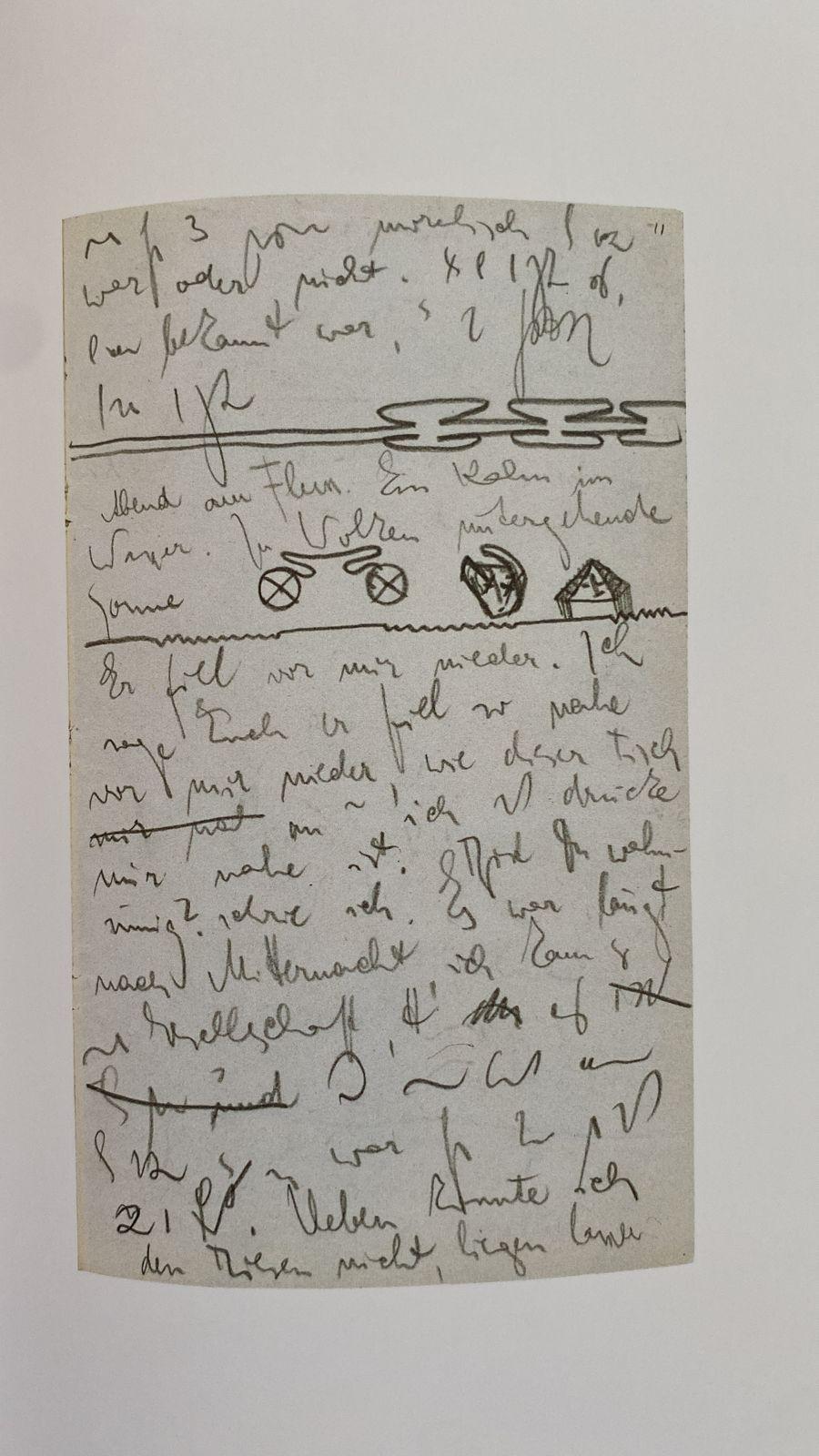

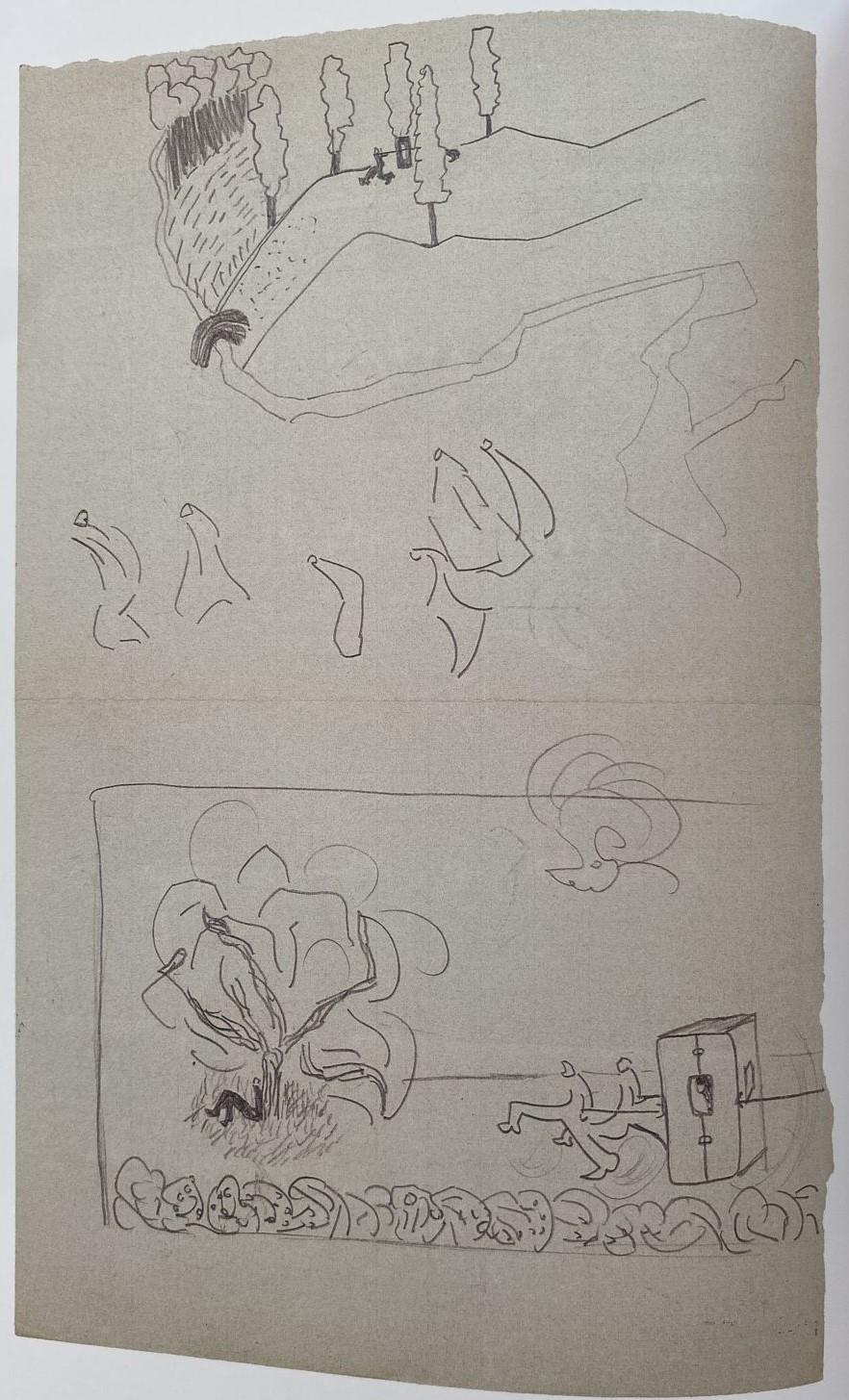

Kafka higienizaba su mente garabateando las páginas en las que escribía sus relatos. Por medio del dibujo huía de sí mismo para reencontrarse en la escritura. El contrapunto entre dibujos y palabras formaba parte de la escritura. Sus garabatos estaban cerca de las palabras. Las preparaban. “Nosotros los judíos, en realidad, no somos pintores. No podemos representar las cosas de una forma estática. Siempre las vemos en acción, en movimiento, como transformándose. Somos narradores”. Interesante: la transformación de la cosas se pierde en el registro de la imagen. Para captarla es preciso acudir a la narración y los dibujos, desperdigados en sus cuadernos, formaban parte de la narración.

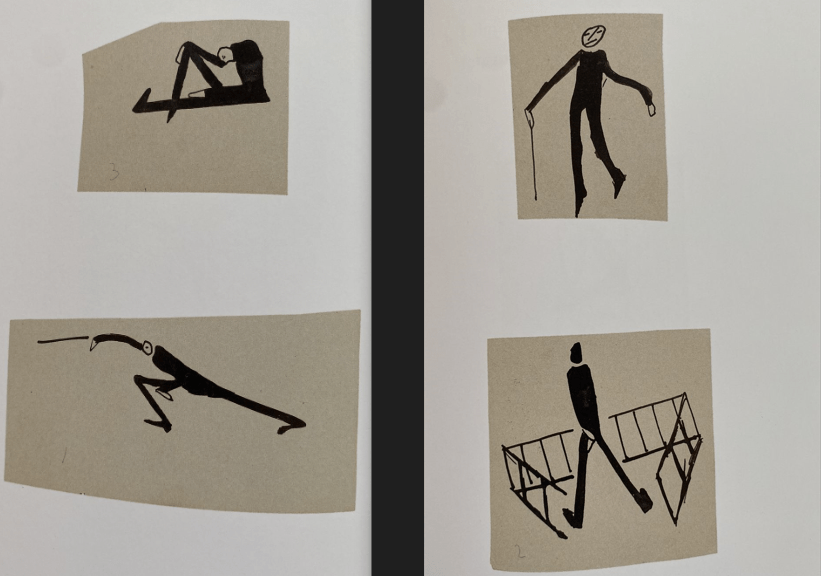

La mayor parte de las referencias de Kafka sobre sus propios dibujos provienen del registro de conversaciones que el escritor mantuvo con un joven poeta de nombre Gustav Janouch, durante comienzos de los años ‘20. Janouch era hijo de un compañero de oficina de Kafka en el Instituto del Seguro de Praga. Allí lo visitaba con frecuencia y luego transcribía sus diálogos. Décadas después, y bajo la supervisión de Marx Brod –amigo, biógrafo y desobediente albacea de Kafka–, Janouch publicó esas notas en un libro traducido al castellano como Conversaciones con Kafka. En una ocasión en que Kafka bosquejaba sus figuras de hombrecitos estilizados en diversas posiciones sobre papeles que luego arrojaba al cesto Gustav le preguntó: “¿Usted dibuja?” A lo que Kafka respondía: “Son solo unos jeroglíficos personales y por consiguiente ininteligibles”. Y sin embargo, Kafka había tomado clases de dibujo académico con una profesora, una pintora a quien él achacaba haber estropeado su talento. Gustav llegó a obtener de Kafka respuestas más amplias sobre el sentido de esos hombrecitos filiformes: “Intenté representar lo visto de una manera muy propia. Mis dibujos no son cuadros, sino un lenguaje de signos particular”. Y sonriendo agregó: “Sigo en la prisión egipcia. Todavía no he cruzado el Mar Rojo”. En Kafka el bosquejo es búsqueda de una salida interior al desierto. Sus hombrecitos, decía, “vienen de la oscuridad para desaparecer de nuevo en ella”. Los traía a la imagen y luego los desechaba. Repetía así lo que a su juicio era el destino de los objetos del mundo humano, ellos mismos imágenes despertadas a la vida. Un poco como los esquimales dibujan sobre la madera que quieren encender algunas líneas onduladas que evocan llamas: “Esta es la imagen típica del fuego, que luego despiertan mediante la fricción de la cuña. Lo mismo hago yo. Por medio de mis dibujos quiero dejar preparadas las imágenes que veo. Pero mis figuras no producen fuego”.

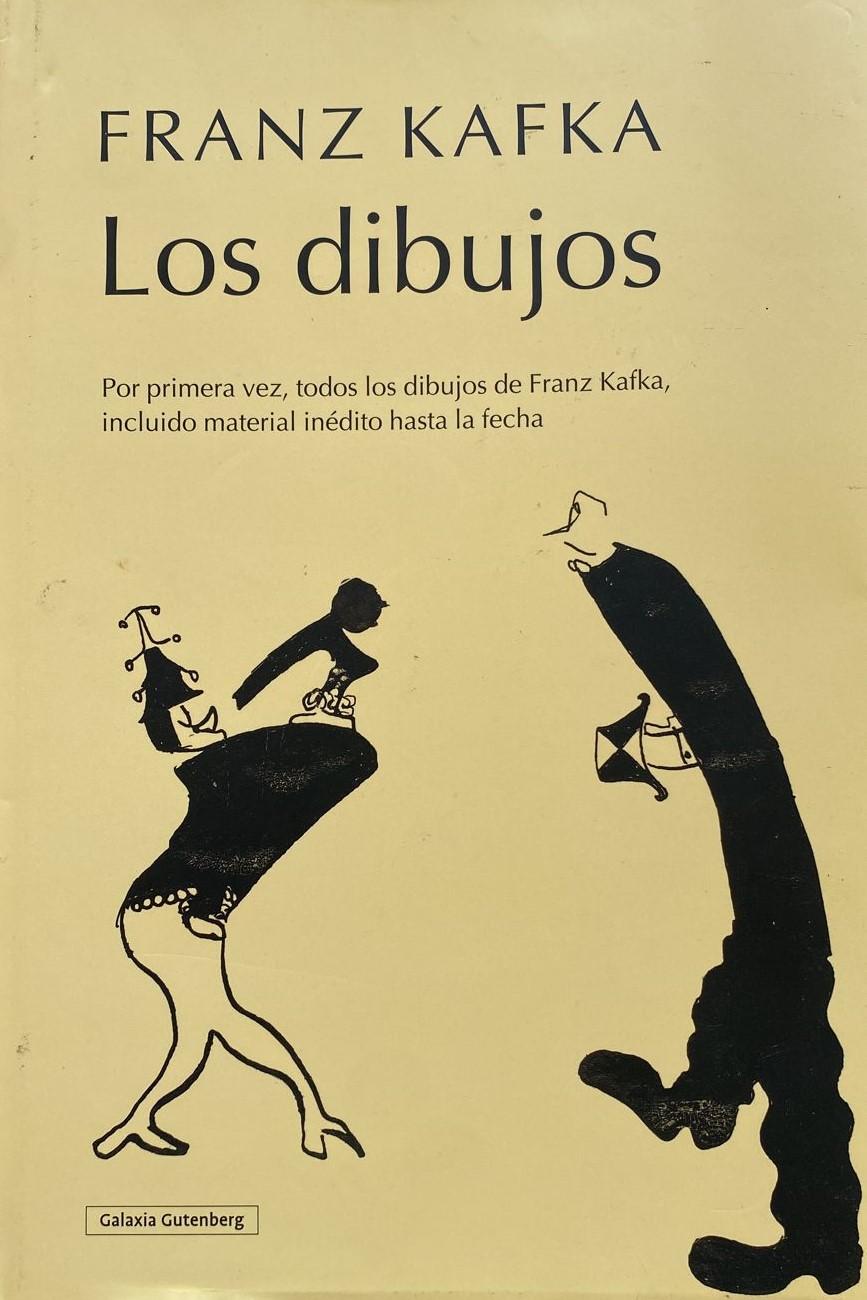

Judith Butler escribió un breve ensayo sobre la doble dirección en que se conectan los dibujos y los relatos de Kafka. A propósito de la publicación de la totalidad de los dibujos conservados por Max Brod, el texto de Butler –“Pero… ¿qué suelo? ¿Qué pared? Kafka dibuja el cuerpo” (incluido en Franz Kafka, Los dibujos, Galaxia Gutemberg)– presenta un primer movimiento que va del cuerpo a la línea, en el que el cuerpo es deshecho o vertido sobre la línea misma. Esta subsistencia de la línea al cuerpo coincide con cierta estructura presente en los finales de varios de sus relatos, en los que el cuerpo humano se libera de su propio peso, como La condena, El artista del hambre, Jinete en el cubo, El buitre o el campesino mismo de Ante la Ley. (Sobre el temprano relato La condena, en el que un hijo obediente es empujado por su padre a saltar por la ventana y termina con la frase: “En ese momento pasaba por el puente un tránsito demasiado interminable”, Brod cuenta que Kafka le habría dicho lo siguiente: “¿Sabe qué significa la oración final? Cuando la escribía pensaba en una fuerte eyaculación”.) Butler sugiere que estos finales terminan allí donde comienza la línea dibujada, “ruina vibrante de la vida que sobrevive a la trayectoria de la separación del cuerpo”. De modo que “los dibujos de Kafka se inspiran en –y salen de– sus escritos”. En la otra dirección, el movimiento adquiere un sentido inverso, de la línea a las figuras. El cuerpo dibujado, sin embargo, no ilustra. Se trata más bien un cuerpo distinto al de los personajes de los relatos, de una presentación no literaria de cuerpos que “se han liberado de la escritura”. Los dibujos más bien salpican los textos. Butler observa, además, cómo la línea que traza cuerpos distingue la forma humana de los objetos “porque las líneas con que se representan una y otros son diferentes. Es como si solo existieran dos tipos de líneas posibles”. El surgimiento del dibujo nace en contrapunto con la escritura. Como un modo de apartarse de ella o bien un punto de apoyo desde el cual volverá a ella.

Jorge Luis Borges se declaraba discípulo de Kafka. A su juicio, sus textos giraban entre dos grandes cuestiones: el laberinto, un edificio construido a fin de que los sujetos se pierdan en él, y la incapacidad de llevar a cabo en una vida humana aquello que se emprende, el imposible final feliz. Si Kafka captó nuestro tiempo, dice Borges, es por su capacidad de narrar sin servirse de las coordenadas circunstanciales. Conocemos a su personaje por su singular destino, nunca por las fechas, la geografía o la vestimenta. El cuerpo humano cuenta en la medida en que enfrenta una situación insistente ante la ley política o religiosa. Borges consideraba que el mundo de Kafka era una referencia al Dios de Spinoza. El Dios naturaleza, conjunto de todas las potencias, sería el plano perdido para escapar del laberinto, y una vida humana una medida improbable para despejar el estado de confusión y culpabilidad a que nos somete la ley. Otro admirador de Kafka, Walter Benjamin, podría agregar que la inmanencia absoluta, subyugada por el amargo atravesamiento de la historia humana, es arrasada por el llamado “progreso”, que selecciona sólo unos posibles, mientras destruye ese infinito inicial de potencias. La historia bajo el control de las clases dominantes convierte la riqueza del mundo en ruinas. Lo que a Borges le interesaba en Spinoza y Kafka era su disposición a amar a un dios indiferente: un amar sin esperar nada a cambio. Una búsqueda de la eternidad, capaz de sobrepasar las miserias del presente.

Los dibujos de Kafka parecen ensayos de comprensión de lo que pueden los cuerpos, esos “modos finitos” spinozianos. En sus relatos de transformación, es el cuerpo el que sufre mutaciones perdiendo o bien adquiriendo el lenguaje humano (el cuerpo que se transforma en insecto pierde el habla en La metamorfosis, o el animal que transformado en hombre solo puede dar cuenta de sus afectos simiescos mediante el uso académico de las palabras en Un discurso para una academia). En todos los casos se trata de una indagación naturalista sobre las posiciones y afectos del cuerpo con relación a una única situación: la imposición de una ley que solo espera del personaje ciega obediencia. Borges sostiene que en los textos de Kafka hay un único protagonista, siempre un hombre que no puede entender lo que la ley quiere de él, y a pesar de eso desea su inclusión en ella. El orden legal suscita dos tipos de acciones: el intento de comprender y el deseo de ser aceptado. Dos acciones igualmente imposibles de satisfacer en el orden laberíntico del poder religioso y estatal, pero que remiten, en última instancia, a una Ley-Naturaleza (Dios de Spinoza).

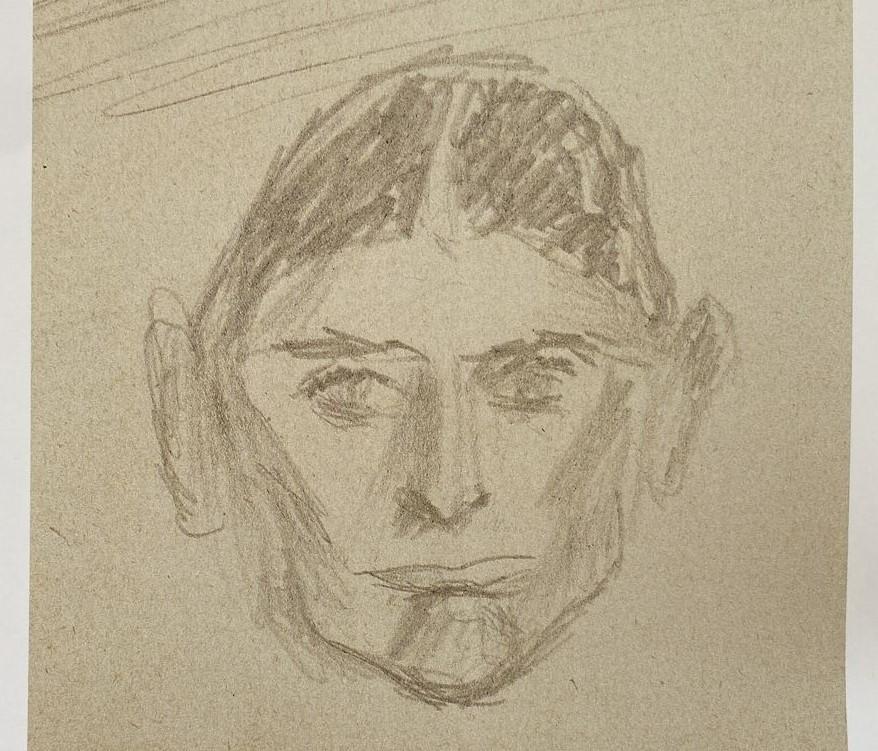

Como es sabido, también Spinoza dibujaba. El pintor a quien alquilaba la habitación de la última casa en la que había vivido, Hendrik van der Spyck, mostró los retratos del autor de Ética a Jean Colerus, autor de La vida de Baruch de Spinoza (1706): “Tengo en mis manos un libro entero de retratos”, escribe Colerus. Entre ellos “encuentro en la hoja 4 un pescador dibujado en una camisa, con una red sobre el hombro derecho, muy parecido en la actitud al famoso jefe de los rebeldes de Nápoles, Massaniello, tal como se lo representa en la historia y los grabados”. Tal y como van der Spyck le explica, Colerus observa que el rostro del rebelde “se parecía en un todo a Spinoza”.

También George Steiner captó esta proximidad: “Kafka pulía palabras como Spinoza pulía lentes; una luz exacta pasa por ellas sin distorsionarse”. Ambos hacen un culto de la búsqueda de la precisión. ¿Hasta dónde es posible aproximar a estos dibujantes obsesionados por lo que puede el cuerpo humano ante el poder constituido? El filósofo alemán Günther Anders ha escrito que en Kafka la prosa –“poesía lógica”– provoca un efecto de “petrificación del tiempo”, próximo a las “artes figurativas”. Y que ese efecto se pone a disposición de una nueva perspectiva sobre el ser: ya no el “ser ahí”, sino más bien el “ser-nunca-del-todo-ahí”. El ser del inmigrante o del extranjero, del ilegal o fuera de la ley, se corresponde con el retrato que nos ofrece la filósofa brasileña Marilena Chauí sobre el spinozismo como filosofía del excluido. En su monumental Nervadura de lo real Chauí afirma que cuando leemos a Spinoza “tenemos la impresión de encontrarnos frente a un discurso privilegiado, porque es el discurso del excluido que interroga el sentido de la exclusión en lugar de negarla, evidenciando cómo y por qué los poderes establecidos la requieren; y al hacerlo subvierten repentinamente nuestra suposición de que tales poderes serían inconmovibles, pues revela la fragilidad real que los determina, y la nuestra, si somos convivientes con ellos”.

La lucha kafkiana de las palabras contra las imágenes es un asunto de vida o muerte. Según Carlos Correas, el efecto totalizador de la imagen sometía a la escritura de Kafka a la máxima impotencia. Sin destotalizar la apariencia del mundo y de las relaciones humanas (la ley), el propio Kafka se deshacía. De ahí que no tuviera la opción de hallar seguridad en una improbable adecuación al transcurrir de las cosas. Su propósito de escritor fue, pues, el de afrontar su propio miedo al fracaso. Miedo a no saber extraer de sí mismo la fuerza suficiente para vencer a la institución; a no saber resistir la fragmentación que los críticos hacen de la obra y la dispersión que hacen del autor mismo en el mundo y a traicionarse anulando su propio miedo al fracaso (el miedo a perder el miedo que actúa como prólogo a un querer realmente fracasar). Esta lucha contra la pregnancia de la imagen se recoge en una anécdota. En ocasión de la primera publicación del relato, el editor propuso ilustrar el insecto en tapa. El 25 de octubre de 1915 Kafka escribe al editor Kurt Wolf: “No. Eso no. Por favor, eso no. El insecto de ningún modo debe ser dibujado. Se lo ruego encarecidamente. Por favor. Que no haya dibujo alguno del insecto”.