La desobediencia en el caldero // Verónica Gago

|

| Foto: Jose Nicolini |

|

| Foto: Jose Nicolini |

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

Esquivar el algoritmo, amarlo en silencio, rajar del entretenimiento, gozarlo sin capturarlo, desertar. Entenderlo sin tantas palabras, afectarse sin postearlo,

Los pibes, las pibas, los guachines por los que ya nadie pregunta, las nenitas que lo único que quieren es

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Esquivar el algoritmo, amarlo en silencio, rajar del entretenimiento, gozarlo sin capturarlo, desertar. Entenderlo sin tantas palabras, afectarse sin postearlo,

Los pibes, las pibas, los guachines por los que ya nadie pregunta, las nenitas que lo único que quieren es

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Conversamos con Ximena Tordini, integrante del CELS y de la Revista Crisis, sobre la situación de Milagro Sala, detenida ilegalmente por el gobierno de Jujuy. Esta semana la ONU pidió su libertad, negada una vez mas por el poder judicial de la provincia. ¿Puede una organización popular construir poder sin diseñar sus propias tecnologías de control social? ¿Cómo se transforma un movimiento social cuando se convierte en administrador de bienes y servicios?

Conversamos con Ximena Tordini, integrante del CELS y de la Revista Crisis, sobre la situación de Milagro Sala, detenida ilegalmente por el gobierno de Jujuy. Esta semana la ONU pidió su libertad, negada una vez mas por el poder judicial de la provincia. ¿Puede una organización popular construir poder sin diseñar sus propias tecnologías de control social? ¿Cómo se transforma un movimiento social cuando se convierte en administrador de bienes y servicios? http://ciudadclinamen.blogspot.com.ar/

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

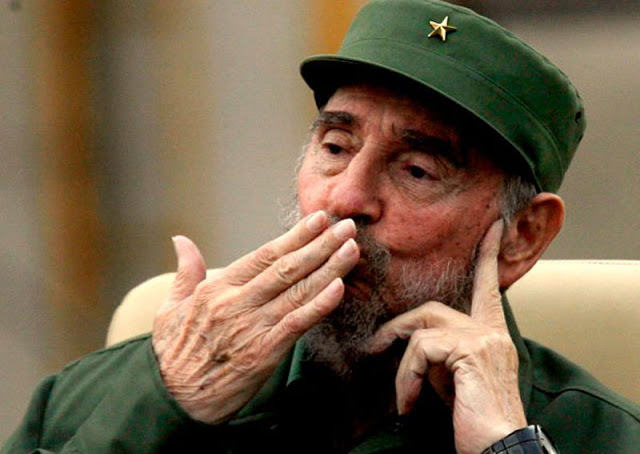

¿Despedir a Fidel? No es fácil hacerse a la idea. Los nombres más queridos, dignos, lo lloran. Porque no hubo episodio más importante que su revolución. Joven jesuita, revolucionario más allá de toda medida, acontecimiento americano, Fidel fue y seguirá siendo «el gran culpable» (como dijo el Che de Lenin). O el Loco, como lo llamó León Rozitchner, para decir que su liderazgo era diferente, que juntaba fuerza a partir de fragmentos de resistencias inconexas, y abría caminos improbables. A diferencia del otro líder, Perón, el cuerdo, que se sostenía en las fuerzas del sistema.

¿Habrá que repetir a coro que la revolución ya no nos concierne, que ahora luchamos por la democracia? ¿Pero se sabe -de Cuba a la Argentina- a lo que se renuncia renunciando a esto?

¿Despedir a Fidel es despedir el legado del comunismo popular latinoamericano y tercermundista, del más consecuente anticolonialismo y antiimperialismo? ¿Es acaso eso imaginable?

En cierto modo a Fidel ya lo veníamos despidiendo hace rato. Porque toda revolución es entre otras cosas una traición.

Y aún así, sabiendo todo esto, no vamos a despedir así nomás al Comandante Fidel Castro Ruz. Vamos a rendirle honores, tropa dispersa pero no vencida, sabiéndolo presente en cada victoria, la que sea, siempre.

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

Conversamos con el poeta y cineasta César González sobre los vitalismos (los neoliberales, los plebeyos, etc.), los lenguajes menores y la difusión social de la función policial. Luego, algunas interpretaciones sobre las implicancias del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

Esquivar el algoritmo, amarlo en silencio, rajar del entretenimiento, gozarlo sin capturarlo, desertar. Entenderlo sin tantas palabras, afectarse sin postearlo,

Los pibes, las pibas, los guachines por los que ya nadie pregunta, las nenitas que lo único que quieren es

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Este texto me fue encargado, en abril 2020, por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de

Varixs artistas estamos elaborando estrategias de defensa y nos estamos haciendo cargo de las formas de recreación del lazo social

Así como, en la década de 1970, las feministas del movimiento italiano “Salario para el trabajo doméstico” revolucionan la idea

1.

El almirante Massera esperó hasta el final un reconocimiento que sus contemporáneos le negaron. Se sentía merecedor de una alta dignidad y confiaba en que el paso del tiempo acabaría por conferirle a su apellido un motivo de orgullo para sus hijos. No fue así. Su protagonismo -junto con los otros jefes de la última dictadura- en el rediseñado quirúrgico del país, esa victoria perdurable en la lucha de clases, no lo promovió ante la mirada de una historia que lo olvidó a la primera de cambios, ni lo situó como líder orgánico de ningún sector relevante de la sociedad argentina.

Los ex comandantes reprocharon el estado de abandono en que los dejó el conglomerado de poder –social, político, económico, eclesiástico- en defensa del cual concibieron y ejecutaron su plan represivo. El programa de la dictadura –derrota de las organizaciones político militares revolucionarias, refundación del orden político, reconversión del patrón de acumulación- se aplicó con éxito, aunque las FFAA acabaron desprestigiadas, menguadas en su capacidad política.

Es probable que Massera ya no creyera en nada, ni siquiera en el futuro. Y que su alegato final –palabras vertidas ante un tribunal que lo condenaba- solo expresara la conciencia de Hugo Ezequiel Lezama, el autor de cada uno de los discursos que pronunció el almirante durante su carrera militar y política. Escritor y director de Convicción -publicación de la Armada durante la dictadura- Lezama concibió al almirante como al más real de sus personajes literarios, aunque envejeció abochornado por la indecencia del robo y del enriquecimiento ilegal del “Negro”, que no estaba en sus planes. Su otro yo, aquel que quedó a cargo de la acción real en el drama político, fue el único de los dos que debió soportar la condena y la prisión.

2.

Como ninguno de los otros jefes militares, Massera intentó aprovechar la plataforma que brindaban las FFAA en el poder para crear un proyecto político propio. Como muchos de sus camaradas, creyó que el monopolio de las armas podría proveerles un fundamento autónomo respecto del juego de las clases sociales, sobre todo de las dominantes que eran las que contaban entonces y las únicas que eran consideradas. La autonomización comenzó a plantearse entre los jefes militares luego de la derrota de las organizaciones revolucionarias, cuando ya nada parecía justificar la permanencia de los militares en el poder.

El sueño de la autonomía encarnó como en nadie en Massera -y en la literatura de Lezama- de un modo audaz, con la discreta anuencia de no pocos dirigentes políticos de varios partidos. Se trataba de un sueño loco, de un delirio que obviaba la distancia que habían establecido las clases e instituciones dominantes del país con respecto a los militares, una vez que consideraron que estos ya habían cumplido con su tarea. Distancia que se convirtió en impugnación en el caso de Massera, asesino de prominentes miembros de la burguesía argentina que le hacían sombra en negocios o amoríos.

La figura de Perón obsesionaba a Massera. Soñaba con repetirlo, con heredar su movimiento, y se ofrecía como figura sustituta sobre la que proyectar el mito del jefe militar-nacional. Pero su partido –el de la cría de la dictadura- no podía mutar en proyecto popular reformista ni en aventura revolucionaria, porque era imposible que las clases que podían interesarse por una transformación social confiaran en aquel que había comandado la represión del peronismo, los sindicatos y las izquierdas.

Massera ambicionaba heredar el peronismo heredando la dictadura: unas masas derrotadas en un país definitivamente reorganizado por la reacción. Quizás sintió que tenía tiempo para eludir la derrota militar de Malvinas en manos de una potencia occidental, para desligarse del destino de unas FFAA cuya capacidad de liderazgo quedaba seriamente cuestionada.

3.

Claudio Uriarte, su biógrafo, cuenta como siendo ya jefe miembro de la Junta Militar de gobierno, Massera se desdoblaba en un personaje nocturnal participando en secuestros de militantes populares y en sesiones de tortura junto con sus subordinados del Grupo de Tareas 3.3.2 con asiento en la ESMA. A tales efectos se hacía llamar “Cero”.

Massera/Cero jugó fuerte en los dos espacios, el público y el clandestino, en el que se gestaba el restrictivo mundo de la política durante los tiempos del terrorismo de Estado. Siendo jefe de la Marina, se alió con jefes de los Cuerpos de Ejército, de los “duros”, como Suárez Mason, Menéndez o Riveros, contra la línea “política” de Videla y Viola. Provenía del arma más elitista y gorila, e intentó quebrar al peronismo y ponerlo a trabajar en función de su propio liderazgo: en 1977 logró el control sobre la detenida ex presidenta Isabel Perón, sobre no pocos líderes sindicales presos de la Marina, sobre los restos de la organización peronista Guardia de Hierro –que según Alejandro Tarruella[1] se había hecho intervenir voluntariamente por la Armada- y sobre un núcleo de militantes montoneros esclavizados y puestos a trabajar para su proyecto en la ESMA.

4.

La guerra de las Malvinas fue llevada adelante por las FFAA en nombre de Occidente. Como si por el hecho de no ser católica la corona británica fuese un estado infiel. Los mandos argentinos creían que los EE.UU devolverían favor con favor los servicios prestados durante la represión contra-revolucionaria en Centroamérica. El papado, que había logrado impedir el enfrentamiento armado con Chile, no consiguió disuadir a Galtieri de las nefastas consecuencias de una eventual invasión a las islas que dejaría al país al borde de una alianza geopolítica con el enemigo comunista en la guerra fría y liquidaría –dada la previsible derrota en el campo de batalla- la influencia política de los militares en la inevitable transición al régimen parlamentario.

Massera ya había tenido oportunidad de caracterizar su peculiar comprensión de lo occidental, cuando el 25 de noviembre de 1977 recibió un «profesorado honoris causa» en la jesuítica Universidad de El Salvador. En su discurso de agradecimiento el almirante rechazó a los tres grandes maestros del mal: Marx, Freud y Einstein. El primero combatió la propiedad privada, el segundo violó el “espacio sagrado del fuero íntimo” y el tercero puso en crisis la condición “estática e inerte de la materia”.

Occidente fue la patria y la bandera con la que Massera y Lezama se alinearon en el curso de la Tercera Guerra Mundial. María Pía López escribe[2] al respecto: “El discurso gira alrededor de una guerra mundial que lleva tres décadas, una guerra por el espíritu del hombre. El mal y el bien se enfrentan, como en la novela y como en el campo, encarnando en la historia lo que proviene de esencias atemporales. El bien se llama Occidente. Pero si la guerra ha sido morosa y finalmente cruenta es porque ha estado a la defensiva mientras el adversario fue capaz de agitar las banderas de la utopía (…) Se preguntan “¿Qué es Occidente?”, para responder “Nadie lo busque en el mapa. Occidente es hoy una actitud del alma que no está atada a ninguna geografía. Occidente es la libertad de pensar y de hacer. Occidente es el respeto al honor, al trabajo, al talento, pero Occidente es también el amor, es la esperanza y es la misericordia”. Finalmente, está dentro de las personas, a la espera de la invocación, el llamado y la redención. Durante la guerra de las Malvinas, cuando Estados Unidos tomó partido –contra las esperanzas de las fuerzas armadas argentinas– por Inglaterra, el director de Convicción solicitaba entender por Occidente algo que por supuesto no incluía a los aliados imperiales: “No luchamos solo por unas islas. Damos la vida de nuestros mejores hijos por una concepción auténtica de Occidente”.[3] El espíritu tiene la ventaja, por lo menos argumentativa, de ser escurridizo.

5

Almirante Cero[4] es la fórmula que encontró Uriarte para dar cuenta del modo en que el mismo Massera personifica las dos caras, legal y clandestina, del terrorismo de Estado. De ahí el nombre de su original ensayo de historia política, cargado de observaciones agudas sobre el juego de las fuerzas tal y como se actualizan –o “encarnan”- en sujetos concretos, en coyunturas específicas. Leyéndolo, se comprende el papel político que jugó la Marina en la masacre de Trelew, el 22 de agosto de 1972: el asesinato ilegal de cuadros de organizaciones revolucionarias constituía a la Armada, escribe Uriarte, en la ultraderecha y última ratio del orden dentro de las propias FFAA. También es importante lo que Uriarte cuenta sobre la participación de Perón y de Massera en la logia Propaganda 2 (la célebre P-2) orientada por Ligio Gelli. Esta organización anticomunista formaba parte de una competencia de militares y capitales católicos contra la influencia de militares y capitales protestantes, sobre todo de los EE.UU.

Uriarte analiza por otro lado la complejidad interna del bloque de fuerzas represivas, incluyendo las contradicciones del aparato represivo, antes del golpe, entre el Ejército y la Marina, y López Rega como orientador de las AAA, en alianza con la inteligencia policial, y luego del golpe, entre las propias fuerzas integrantes de las Juntas. Y recuerda la clave del golpe de 1976, tantas veces substraída por las narraciones moralistas, en clave liberal o nacional, de la historia reciente, como una respuesta ofensiva contra la penetración de la izquierda en las conducciones sindicales.

El libro reproduce inolvidables piezas retóricas del dúo Lezama-Massera: “somos católicos y católicos practicantes” y “obramos”, por tanto, “a partir del Amor”. O bien: “lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor y de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Y esto es anterior a una política o una ideología. Esto es una actitud metafísica. Estamos combatiendo contra nihilistas, contra delirantes de la destrucción (…) No vamos a combatir hasta la muerte, vamos a combatir hasta la victoria, esté más allá o más acá de la muerte…”.

Página tras página, Uriarte reconstruye en detalle las tácticas cambiantes de Massera, desde los contactos con miembros de la conducción de Montoneros hasta el intento de formar un partido político, de improbable orientación socialdemócrata, para heredar la dictadura por la vía electoral. A ojos de Massera, la aparición de los movimientos de derechos humanos no representaba un peligro mayor, sino la prueba de la derrota del adversario que solo volvía para reclamar la vigencia de la ley, en lugar de insistir en la transformación de las estructuras sociales.

Un capítulo importante del libro está dedicado a los juicios a las Juntas Militares. Es decir: a uno de los actores principales (junto con la cúpula de la iglesia, del empresariado y de dirigentes políticos) en el mayor genocidio desde la formación del Estado Nación. El juicio, escribe Uriarte, mostraba como la “Argentina post-contra-revolucionaria de Alfonsín y Strassera devoraba a los comandantes que habían construido el país pos proceso”. Se condenaba la picana, pero se aceptaba el país por ella remodelado.

Para el alfonsinismo, el juicio era un juicio contra la violencia en general e implicaba en un mismo gesto una condena política de la guerrilla que había empleado “la violencia como un fin en sí mismo”. El juicio mismo es interpretado por Uriarte como un esfuerzo por emplear una noción contradictoria o paradójica como es la de “terrorismo de Estado”. Esas paradojas son muchas y en cierto modo se prolongan hasta el presente. Una de ellas, es que la máquina del terror desorganizó los mandos de las Fuerzas Armadas y actuó mediante una combinación clandestina de componentes policiales, parapoliciales y militares de diversas jerarquías. Esa acción fue además bendecida por las autoridades eclesiásticas y financiadas por empresas que a su vez tuvieron niveles fundamentales de decisión en el rediseño económico del país.

En otras palabras, el Estado terrorista suprimió el juego parlamentario y exacerbó un mecanismo que les es constitutivo más allá del régimen político vigente: la excepción como continuo desdoblamiento entre lo legal y lo ilegal, entre lo público y lo clandestino.

6.

Almirante Cero es El 18 Brumario de Luis Bonaparte del horror. Un análisis de los episodios de una coyuntura precisa, captados en la singularidad del juego de las clases sociales y bajo el peso de las mutaciones del mercado mundial sobre la realidad nacional. En ese sentido, es legítimo situar este libro en la línea de Los cuatro peronismos de Alejandro Horowicz, a quien Uriarte dedica la obra y con quien compartió una breve militancia en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y luego en Convicción, “un refugio privilegiado” ya que “en el afuera rugían los monstruos procesistas cuyos ecos retumbaban adentro, pero ‘amablemente’ transformados en diálogos de educada circunspección con conservadores cultos; mientras tanto, en solapada resistencia, recomponíamos el tejido societario del gremio en compañía de Alberto Guillis, Juan Carlos Capurro y tantos otros”.

En el prólogo a una de las ediciones del Almirante Cero Horowicz repasa el desencuentro de los jefes de la dictadura con el nuevo tiempo político: “El juicio a las Juntas era el precio de la desobediencia tras la exitosa cacería de militantes: el costo personal e institucional de esa victoria. El juicio a los procesistas militares sustituyó, en esas condiciones históricas, el entonces inviable juicio al proceso. Con las clases dominantes no se juega, en todo caso, no se juega sin cargo. En 1980 la tarea represiva estaba finiquitada. Y al quedarse sin ‘para que’ los militares tuvieron que lanzarse, para intentar conservar el control de la situación política, a la Guerra de las Malvinas. Habían ido demasiado lejos, una cosa es el independentismo militar con el oído puesto en el murmullo de las clases dominantes, y otra creer que la seguridad personal de los oficiales procesistas equivale a la seguridad del Estado”.

Con los indultos de Menem, Massera recuperó la libertad. Horowicz -que dirigía en Planeta la colección en la que fue editado Almirante Cero- escribe que “en público nadie aceptaba tener trato con él, pero en privado era otra cosa. Era la época en que el almirante Cero amenazaba con sacar su biografía autorizada, para corregir los ‘errores’ del trabajo de Uriarte. Por cierto, no lo hizo”.

Hay razonamientos de Uriarte que resuenan en contextos diferentes. Sobre todo aquellos en los que hurga en la materialidad necesaria de las pretendidas autonomías. Los límites al autonomismo armado de las Juntas militares vinieron de las armas del mismo Occidente en nombre del cual decían guerrear. La sagacidad de Massera, el político pragmático de mayor astucia entre los militares genocidas, no alcanzó -ni podía alcanzar- para fundar un proyecto político en estado de abstracción de las fuerzas sociales diferente a la clase social a la que sirvió hasta el final. La lección de Massera alumbra el problema de otra autonomía: la de la constitución dual del poder del estado. Diurno y nocturno, institucional y clandestino, orgánico a las clases dominantes y a la vez autonomizante en la gestión de determinados territorios y mercados. Esa autonomía de juego adquiere de tanto en tanto organicidad programática. Y dado que no ha sido nunca del todo pensada ni revisada, otorga una vigencia indirecta a la brillantez de las observaciones de Uriarte.

–>

[1] Alejandro Tarruella, Guardia de hierro, de Perón a Kirchner. ED. Sudamericana. Hay reedición ampliada de fines de 2016.

[2] María Pía López, “Como una sombra: Hugo Ezequiel Lezama” (Inédito).

[3] Convicción, 5 de mayo de 1982, citado por Marcelo Borrelli, El diario de Massera. Historia y política editorial de Convicción: la prensa del “Proceso”, Koyatun Editorial, Buenos Aires, 2008.

[4] Claudio Uriarte, Almirante Cero, Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera; Planeta, Buenos Aires, 1992.

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

Esquivar el algoritmo, amarlo en silencio, rajar del entretenimiento, gozarlo sin capturarlo, desertar. Entenderlo sin tantas palabras, afectarse sin postearlo,

Los pibes, las pibas, los guachines por los que ya nadie pregunta, las nenitas que lo único que quieren es

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

Esquivar el algoritmo, amarlo en silencio, rajar del entretenimiento, gozarlo sin capturarlo, desertar. Entenderlo sin tantas palabras, afectarse sin postearlo,

Los pibes, las pibas, los guachines por los que ya nadie pregunta, las nenitas que lo único que quieren es

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

Notas sobre La evolución de la Argentina, de Alejandro Rozitchner

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

Esquivar el algoritmo, amarlo en silencio, rajar del entretenimiento, gozarlo sin capturarlo, desertar. Entenderlo sin tantas palabras, afectarse sin postearlo,

Los pibes, las pibas, los guachines por los que ya nadie pregunta, las nenitas que lo único que quieren es

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Esquivar el algoritmo, amarlo en silencio, rajar del entretenimiento, gozarlo sin capturarlo, desertar. Entenderlo sin tantas palabras, afectarse sin postearlo,

Los pibes, las pibas, los guachines por los que ya nadie pregunta, las nenitas que lo único que quieren es

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Para proponerse como superador de las divisiones, qué mejor que irse a la punta del llamado desierto patagónico, en soledad

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Foto: Caleidoscopio de la serie Seis movimientos para una línea. Ana Efron El hombre precisa un silencio cálido, y

|

| Foto: Martín Nieva |

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

Durante dos días, tendremos el lujo de conversaciones que seguirán la temperatura callejera que tiene movilizada a Buenos Aires desde hace meses. Gracias a la invitación de distintas universidades públicas (UNTREF y UNSAM), se darán cita pensadorxs y activistas en espacios de asamblea y de coloquio. Del paro internacional de mujeres a las finanzas, de las derivas del arte callejero a las vanguardias del pasado, de las militancias revolucionarias a las violencias coloniales: una constelación de problemáticas que hará de caja de resonancia para prácticas y debates de muy diverso tipo.

Durante dos días, tendremos el lujo de conversaciones que seguirán la temperatura callejera que tiene movilizada a Buenos Aires desde hace meses. Gracias a la invitación de distintas universidades públicas (UNTREF y UNSAM), se darán cita pensadorxs y activistas en espacios de asamblea y de coloquio. Del paro internacional de mujeres a las finanzas, de las derivas del arte callejero a las vanguardias del pasado, de las militancias revolucionarias a las violencias coloniales: una constelación de problemáticas que hará de caja de resonancia para prácticas y debates de muy diverso tipo.

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

El paro de las que no pueden parar: entrevista a Verónica Gago y Natalia Fontana sobre el 8 de marzo en Argentina

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

¿Es posible pensar la situación argentina desde la noción de posneoliberalismo? Después de la crisis del 2001, considerada en toda

La crisis, el protagonismo social y la investigación militante. Notas en el impasse[1] Un nuevo protagonismo social viene modificando

Riobamba, Ecuador / 20 de octubre de 2010 RESUMEN 1. El recorrido del Colectivo Situaciones empieza, en

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

Pisoteo la sintaxis porque debe ser pisoteada. Es uva. Ustedes entienden.Henri Meschonnic Acaso porque no oculta sus rechazos, suele

Ante la guerra que ha estallado en Ucrania, el filósofo ecologista se encuentra perdido, abrumado por los acontecimientos, “no sabe

quñéLa derecha que gobierna Israel nos hace saber, una vez más, qué se propone en Gaza. La CNN registra fotográficamente

Para proponerse como superador de las divisiones, qué mejor que irse a la punta del llamado desierto patagónico, en soledad

Valeriano escribe sin marca. Sin las marcas de la identidad o perfil establecido para alguien que escribe -sin la marca

Foto: Caleidoscopio de la serie Seis movimientos para una línea. Ana Efron El hombre precisa un silencio cálido, y

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

A Paolo Virno, maestro en el artede detectar la contemporaneidadde lo no contemporáneo. El 4 de enero de 2009

Avisan sus amigxs de Italia del fallecimiento de Paolo Virno. Para quienes lo conocimos, un gran gran tipo. Para quienes

Diego Sztulwark tuvo una idea temible: que yo tenía algo para decir sobre un libro que me gustó mucho y que

Conversamos con Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El cambio de escenario a partir de la represión de la policía en el Comedor Los Cartoneritos de Lanús. ¿Qué pasa cuando “reprimir suma votos”? La forma sindical para las luchas sociales. La perspectiva del Papa Francisco. El escenario electoral de cara a las legislativas.

Conversamos con Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El cambio de escenario a partir de la represión de la policía en el Comedor Los Cartoneritos de Lanús. ¿Qué pasa cuando “reprimir suma votos”? La forma sindical para las luchas sociales. La perspectiva del Papa Francisco. El escenario electoral de cara a las legislativas.

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair

Conversamos con el filósofo Franco Berardi en el Bar de la Tribu. Las derechas actuales, un fascismo sin juventud y

“Mañana será historia” es el nuevo libro de Marco Teruggi. El periodista, escritor y activista narra el cotidiano venezolano lejos

El filósofo y docente analiza la coyuntura de cara a las elecciones que tienen como principales candidatos al fascista Jair