Para LOC, el futuro y GC

1.

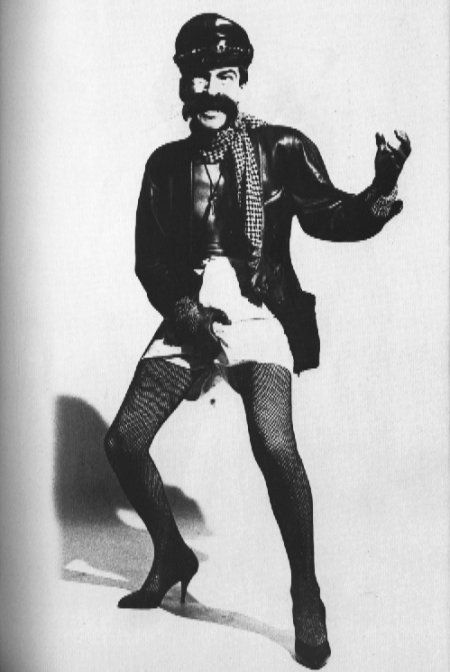

No es en el registro de influencias (quién pudiera después de que cada autor crea a sus precursores), ni en la recomposición de contextos (¿dónde empieza y dónde termina uno desde que el problema del infinito acecha por todas partes?). Tampoco es en la comparación (toda escritura es comparativa y, por eso, odiosa). No es en la forma de escuelas estéticas, en la línea de los estilos, en los temas sobre los que se escribe, ni en las amistades literarias. Y no es solamente en el abandono de la lengua materna para encontrar una amante (italiana en uno, francesa en otro). Quizás en la homosexualidad, pero no solamente ahí. Sí en la escritura travestí y en la inquisición de los gustos propios. Pero fundamentalmente es en la carcajada y el placer donde Wilcock se encuentra con Copi. Se trata de una carcajada de placer que nace, se desarrolla y muere en la lógica singular de las frases.

Todo está conectado. Leer como un paranoico.

En la escritura, el goce, no importa de quién, se encuentra en el fraseo. Abro Il tempio etrusco y leo: «Como la plaza era redonda, el Consejo Comunal había decidido construir en el centro un pequeño templo etrusco». En la racionalidad atroz de esta mínima burocracia social comienzan, en un doble golpe, la realidad y la literatura. Wilcock lo entiende y escribe 200 páginas en el hilo abierto de esa lanzada de dados. Copi hacía lo suyo: tiraba una frase y la perseguía, o, mejor, se dejaba perseguir por el fraseo permanente que la ponía al galope. Voy a L’uruguayen, «Querido Maestro: (…) Le estaré, pues, muy agradecido si saca del bolsillo su estilográfica y tacha, a medida que vaya leyendo, todo lo que voy a escribir». Y ahora junto las dos frases y veo que la lógica es lo que se tacha en estas escrituras. Pero, en esta estética del tachado, se abre otra que se podría caracterizar como una Lógica de Felicidad Infernal, con mayúsculas. (Me telepatea Conde de Boeck: «Pienso ahí también en Laiseca. Recuerdo esa frase de Los sorias: ‹Y si hablaba alemán, ¿por qué se murió?›»)

2.

Acabo de terminar La vida es un tango (la única de narrativa que Copi escribió en castellano) y me miro la piel erizada de los brazos. Es imposible que una novela como esa, que fue a 320 kilómetros por segundo, entre carcajadas y agitación, desmesura y desatención, pasando la historia del siglo XX en 3 días, haya podido terminar así; sí, es imposible salvo que haya estado escrita por algo más que un narrador: uno impuro. Y pienso, veo, más bien, la tumba de Juan Rodolfo Wilcock en el Cimitero Acattolico per stranieri, plagado de escritores y artistas, y leo entre el nombre y las fechas: POETA. Recuerdo también aquella entrevista en la RAI donde decía: «los autores solamente valen cuando son poetas». No sé qué significa eso, pero sí que hay algo de la impureza necesaria para que la narración sea otra cosa más. Se trata, tal vez, de una dimensión que viene después de las carcajadas y que se podría caracterizar como poética, no por esa vieja moda de «prosa poética», sino porque hay algo que trasciende el orden de la trama y tiene la forma de un hueco, el mismo en el que la carcajada te deja consumado: al borde del Infierno, donde sentís la calavera de muerte en la superficie de la cara.

No es el estilo, es otra cosa.

Hay diferencias: Wilcock construye libros de hormigón, los piensa como el ingeniero que es, en cambio Copi persigue, o se deja perseguir por la carrera desbocada de la línea y el trazo dibujante que tiene su escritura. También es cierto que ahí donde este arrastra la trama con tanta fuerza que roza el hueso del lenguaje, en nombre del «continuo», y que hace rechinar el fascismo de la lengua, en Wilcock hay una serenidad irrisoria en el fraseo que permite emerger, como un témpano que siempre amenaza con quebrar la proa, monstruosidades que se pliegan acá y allá, y que se cristalizan fundamentalmente en Il libro dei mostri de 1973. Monstruos que están armados de lenguaje: «Soy lo bello y la bestia en una sola persona», dice Mario Obradour, hecho de un plástico parecido a la cera, que por esa singular contextura se debió inventar «una suerte de masturbación precaria sui generis» para no derretirse en el colmo de la literalidad. Esto va más allá de la narrativa. En los dos: salen con ese arrastre, uno, con esa soberbia de diccionario de absurdidades, el otro, del salón literario y queman los libros de almohadón para jugarse la vida en la obra, o atravesar (acá lo travestí) la escritura en el telón de la vida.

El monstruo, solo concebible como una fuerza de escritura con la que sobrevivir: Copi como leyenda del subsuelo cuir, Wilcock como leyenda de la soledad.

Y la carcajada, otra vez, que saca la cara de lugar.

Wilcock extremaba la risa de Borges. La llevaba a las últimas consecuencias. Como también ese arrastre de velocidad sacaba a Copi de la Argentina, incluso de esa que lo persigue hasta el final: «— ¿A dónde iba con tanta prisa?», pregunta el negro Nicanor Sigampa, «— ¡A Buenos Aires! ¡En París hay muchos argentinos!», responde su personaje homónimo en L’internationale argentine.

María Moreno escribe: «Copi copia los mitos argentinos con una estrategia: el esencialismo bufo», y vuelvo a empezar: la Lógica de Felicidad Infernal, todavía con mayúsculas, que se testifica en los fraseos, sean de Wilcock, sean de Copi, son la esencia bufa en la que todo puede quemarse, incluso los mitos nacionales. Escritores del fuego, de la carcajada: por eso el «infierno» en Le nozze di Hitler e Maria Antonietta all’inferno donde en boca de Caligostro se lee «el fuego abre al hombre a nuevos destinos», y cuáles otros sino al monstruo, a la soledad, al sida como vanguardia («Soy tan vanguardista que fui el primero en agarrarme el sida», dicen que dijo Copi) y al delito: El delito de escribir, va a titularse un libro de artículos de Wilcock (Il reato di scrivere), así como el delito de vivir, con tintes autobiográficos, es lo que se sugiere en L’ingegnere y lo que también proponen algunas singulares entradas del Wilcock de Bioy Casares.

Quizás se hayan conocido, o cruzado, a fin de cuentas Roma y París son dos sueños que no están muy alejados. Pero para certificar esto habrá que esperar la monumental biografía que Ernesto Montequin prepara sobre Wilcock hace más de 20 años. Mientras tanto, podemos jugar a las conjeturas.

3.

En su Borges como problema, Saer dice que el autor de Ficciones merecería más nuestro reconocimiento como artista que como intelectual, porque leía de una forma inventiva, arbitrariamente, sin interpretar, algo que «intelectualmente» resulta al menos polémico, cuestión que se vincula de fondo a sus dichos y actos en relación a la política. De alguna forma, Aira, en una conferencia de 1999 dedicada a pensar la reticencia de Borges a las novedades intelectuales del siglo XX, podría parecer estar aludiendo a esto: «Alguna vez se dijo, en un intento apenas malévolo para intentar explicar la paradójica originalidad de Borges, que sus ensayos se hacían con un procedimiento automático: tomar al azar dos artículos de la Enciclopedia Británica, resumirlos en prosa elegante y encontrarles una relación que a favor del azar no podía dejar de indicar inteligencia y erudición. Ojalá fuera tan fácil. Pero la calumnia es iluminadora, pues apunta a esas ‹afinidades secretas y remotas› que vuelven inútil la curiosidad intelectual.» Se trataría de afinidades, que se darían como iluminaciones profanas, más cercanas a una escritura artística antes que una intelectual, acá sobreentendida como la de aquel que lee e interpreta, e incluso argumenta. Por esos macabros juegos del destino, los diagnósticos de Saer y Aira no parecen tan distantes: la valoración es en cuanto ingeniosidad inventiva, lo que justifica las arbitrariedades, no por rigurosidad intelectual.

¿Por qué traigo esto? Bueno. Porque quizás se pueda decir que hay momentos donde Aira lee más como un intelectual que como un artista. Argumenta. Creo que ahí hay una diferencia con Borges. Ejemplarmente, se puede señalar el Copi aireano en esta línea. El tono didáctico, con su iluminada sencillez, es magistral. Pero no hay que confundirse, es un disfraz más: por eso no hay que leer, y desenmascarar, la maniobra de ocultamiento (un escritor adentro de un profesor que lee lo que más le interesa para su obra: el continuo), sino lo que pasa cuando el escritor adopta los sacos del profesor. Es decir, del que lee, comenta e interpreta y, sin embargo, es en verdad un artista que hace de lo nuevo su insignia, que inventa sin otro placer que el de crear, como se desprende del final de la conferencia aireana.

Leer atendiendo a la zona gris, marrana, entre el crítico y el creador que, como todos los interregnos, produce los rayes más intensos.

Entonces, el Copi de Aira. No lo voy a interpretar todo, todo, acá, incluso diría que quien haya llegado a este punto puede irse a ese libro y seguir ahí. Pero al neurótico obstinado en acabar lo que empieza, le recuerdo una vieja palabra que de ahí sí sale y es, en definitiva, lo que antes rotulé como Lógica de Felicidad Infernal del Fraseo: absurdo. Aparece en la p. 24, cuando se está empezando, precisamente, por L’uruguayen. Y se lee: «¿Pero por qué hacer estos dibujos? (Aira se refiere a los dibujos que el protagonista hace sobre la arena cuando queda solo en la playa después de esa suerte de Apocalipsis que vació el Uruguay). No hay ninguna necesidad, ni temática ni estructural, para que el personaje los haga. (Acá está el punto. Prestar atención:) Y sin embargo, debe hacerlos por un motivo esencial al relato: para continuar. Las cosas se siguen haciendo para que no haya blancos. (Se refiere a los blancos de la trama, también al de las páginas que tiene en frente el escritor, pero también, remotamente, al «Ahora todos somos negros» de la revolución haitiana, señalando, con una audacia insuperable, solo posible en un Aira, que la emancipación del colonialismo también es un hecho estético, pictórico). Que sean absurdas, muestra mejor que su función es dar continuación a lo anterior. El absurdo pleno, por supuesto, sólo puede ser retroactivo. (Esta es una gran explicación: el momento absurdo de la frase, que une a Copi con Wilcock, es el momento donde la lógica causal se quiebra, pero aparece otra, la de la continuidad del relato, que al seguir después de un corte y cambio de escenario, sin causalidad, tiene por eso la forma de un sentido retroactivo o un «futuro que ya fue», como diría Libertella, porque resgnifica el escenario anterior). Respecto de lo que sucede después, en cambio, lo absurdo es un antecedente como cualquier otro. Cuando reaparezca la ciudad, al retirarse la arena, tendrá la marca del comic, y habrá una necesidad. Por eso el absurdo no puede prolongarse mucho en un mismo relato (este es un gran consejo para jóvenes escritores): porque crea un mundo, como lo crea todo.»

Wilcock amaba la filosofía de Wittgenstein. Incluso, después de su arribo definitivo a Roma en 1957, mientras se gestaba un lugar en la intelligentsia italiana a través de sus trabajos en teatro (otro link con Copi), daba clases particulares sobre este filósofo ineludible del siglo XX. Crear un mundo supone la creación de un lenguaje, decía el vienés.

Conectemos esto con lo que enseña Aira: el absurdo, explica, no puede prolongarse mucho en un mismo relato, porque «crea un mundo, como lo crea todo.» En otros términos, el absurdo (interpreto a Aira) al crear un mundo nuevo, cambia el relato, abre otro, distinto, diferente, todo en nombre de una pragmática: continuar, seguir escribiendo, narrando, relatando, incluso al precio de cambiar todo y de hacer otra cosa más que el solo acto de narrar. Esto es más que evidente en Copi, pero en Wilcock hay que sobreinterpretar: en Il tempio etrusco, que Aira leyó con gusto como declara en una entrevista con Carlos Alfieri publicada en 2008, la trama parece seguir siendo la misma, a pesar de los repetidos exabruptos que frases sin parangón nos largan sobre las acciones de los personajes, especialmente de los tres negros. Pero no hay que confundirse. Es un relato que cambia imperceptiblemente, bajo el calor de nuestras carcajadas, porque está en permanente retroactividad: cada frase remite a la inicial, a esa lógica a-causal: «Como la plaza era redonda, el Consejo Comunal había decidido construir en el centro un pequeño templo etrusco». Se trata de una trama que, gracias a las frases absurdas, arrasa con potencia retroactiva y casi que vuelve a empezar la novela cada vez. Hace que el gran intento del personaje principal, el joven telefonista Nitru, que intenta una construcción de La Obra, termine para el otro lado (y esto ya es un ejercicio de post-interpretación): donde el delirio de grandeza buscaba la Torre de Babel, queda solamente el Pozo de Babel —un, como se les conoce eufemísticamente, «barrio». Típico paso de comedia (lo más elevado en lo más bajo, el tiro al revés, por la culata), aquel arte siempre vilipendiado por su falta de eternidad y altitud, su falta de «¡ay!».

No lejos se encuentra la forma de leer de Wilcock: lo declara él mismo, en una lejana comparativa con Borges de 1963, donde, entre las mil máscaras que en su mediana vida había tenido, define lo suyo como una «práctica continua de una vocación que no tiene nombre pero es lo contrario de la erudición: aquella de olvidar, después de haberlos leído, una cantidad casi infinita de libros». Wilcock-olvido: leer y quemar las páginas de la memoria. Para re-comenzar, cada vez. Ahí también el ritmo infernal de I due allegri indiani, una novela que comienza y vuelve a empezar, y se desvía, y vuelve otra vez a comenzar hasta alcanzar a los lectores del futuro, para los que está escrita: «La presente novela es el resultado de un desprejuiciado intento de colaboración», dicen los autores, «entre doce[1] profesionales y comerciantes de media edad, ninguno de los cuales osaría denominarse literato de oficio, y menos todavía novelista exitoso. (…) La obra que aquí proponemos está toda hecha para el lector futuro…»

La risa exagerada es el efecto de esta lectura, la única posibilidad de soportar, en el juego de la frase absurda, tanta sorpresa. Y es nuestra esa felicidad extrema dada por la continuidad única de lo nuevo permanente. Si el arte es la consecución de la novedad, su felicidad tiene que ver con esto, con este decir sí a la Lógica Infernal donde los efectos se emancipan de las causas y abren nuevos universos. Es una cuestión perceptiva.

Wilcockiana: «la felicidad del artista está en poder concebir, como Lewis Carroll a los ochenta años, la vida como un diálogo entre una tortuga y un termómetro».

Otra forma de hacer posible lo imposible. Y por eso, el infierno, de vuelta, porque ahí, acá, todo es posible… O porque, como se lee en los delirios de cada personaje en La sinagoga degli iconoclasti, lo monstruoso de esta felicidad absurda, inventiva, prismática, es que deja encendida la sensación de que todo eso que parece irreal e imposible, podría ser cierto, incluso, y sobre todo, que ya es cierto, ya es la realidad. Infierno-realidad. Entonces, entonces: en el infierno, como parte estructural del mismo y avanzado por una memoria en llamas, hecha toda de olvidos, está dispuesta, como un manjar de dioses, la alegría de inventar.

Ahí también habría una intensificación de Wittgenstein. Si imaginar un lenguaje es imaginar un mundo, como quería el filósofo, hacerlo supone un peligro, el peligro de la escritura: se imagina, al mismo tiempo y cada vez, un infierno.

Pasolini, con quien Wilcock se relacionó en su llegada a Roma e incluso actuó del sacerdote Caifas en Il Vangelo secondo Matteo, escribió en esta línea alguna vez, sobre La sinagoga degli iconoclasti: «Wilcock sabe, antes que cualquiera otra cosa, desde siempre y para siempre, que no hay otra cosa que el infierno. No se plantea ni siquiera de la manera más vaga y genérica (como Calvino) la hipótesis de que haya algo fuera de éste. Ni siquiera sueña remotamente que pueda haber alguna manera, incluso ilusoria, de no sufrirlo o, por lo menos, de ignorarlo. Entonces, ¿qué es lo que distingue a Wilcock de la mayoría silenciosa? Está claro, aunque sea terrible: él acepta el infierno, como la mayoría silenciosa, pero, contrariamente a la mayoría silenciosa, no forma parte de él y por lo tanto lo reconoce. He aquí delineada una condición de extrañamiento». Ese extrañamiento, que Pasolini no explícita cómo se da y que le permitiría estar fuera de él aunque sin los beneplácitos progresistas con que Calvino lo definió al final de Le città invisibili (aceptarlo o creer en el no-infierno), parece deberse a una condición: Wilcock no forma parte de él porque es su creador. En caso contrario, no se comprende cómo es que no pertenece. Wilcock-Divinidad: inventor de infiernos.

¿Y el infierno de Copi? Además del peronismo, aquello de lo que este hace sinécdoque: la Argentina. O, más bien, en base a la esencia impura del escritor, el Río de la Plata: el entre-dos países. Infiernos llenos de las carcajadas más juguetonas, claro, ¿cómo no recordar la escena, en la cama del narrador de L’uruguayen (la en-cama-da), entre el presidente uruguayo y el papa argentino?

4.

Repito como un chino: «Wilcock con Copi», «Wilcock con Copi», «Wilcockpi».

Los nombres: qué productiva perversión la de trocárselos al antojo. «Raúl Natalio Roque Damonte» es inmediatamente Copi vía un apodo que, ni masculino ni femenino, nadie parece conocer bien su origen, como aclara Pron, aunque según el narrador de Le bal des folles había sido dado por la madre sin porqué ni para qué. No por esto se eliminan sus posibilidades líricas. En L’internationale argentine, con una creencia en un judaísmo realmente concebida así, como recuerda Aira por su parte, Copi asume el declino Kopisky, «miembro de una familia de copistas de Varsovia», y se concibe como un escritor no solo argentino, también judío.

Un nuevo bucle retórico en el nombre, y esto sí que es borgiano, supone un nuevo destino: es necesario cambiarse el mote para dislocar los ritmos de la narración. Nada bueno puede salir del nombre del padre sin más. Hay que pervertirlo, multiplicarlo.

Con Wilcock pasan cosas parecidas. Del «Johnny» con que la santísima trinidad de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo lo había adoptado en los años ´40, a firmar los libros italianos con un «J. Rodolfo Wilcock», siendo conocido como Rodolfo a secas, para llegar a agregarse un co-autor en dos de ellos, Federico Fantasia, se llega a un mismo lugar: la reversión infinita del nombre (se presentaba con una tarjeta que decía, en castellano pero con dirección en Lubriano, «JUAN RODOLFO WILCOCK. Inventor de autores bajo demanda»). La contracara literaria de esto es la maleabiliad infinita del estilo. Fue impulsor también del «en tanto que poeta, ¡zas!, novelista»: el escritor salteado, el narrador impuro, el que escribe porque sí, para afirmar la escritura y nada más. Luppino, pensando en Borges como padre literario del autor de Il Caos, afina esta pere-versión: «Wilcock entendió que no había que matar al padre sino asimilarlo y convertirlo en un hijo dado vuelta». En Italia, Wilcock ahijó legalmente, también, a su amante y compañero, Livio Bacchi.

Perversión del nombre del padre, sí. ¿Y la madre? De la madre se huye para desear, como quería Lezama Lima. Aira, otra vez, para los que todavía no están ahí leyendo o releyendo y siguen perdiendo el tiempo por acá: «Atentar contra la perfección lingüística es atentar contra la madre. Pero el premio es enorme. Copi alcanzó la cima, la imperfección, que es la llave para hacerlo todo.» En la imposible autobiografía del dibujante-escritor, titulada Río de la plata, el castellano es la lengua madre y el francés la lengua amante. Huir de la madre como apertura del deseo. Pero acá la cosa se complica con Wilcock: porque es su madre, de orígenes italianos y suizos, la que le lega esa otra lengua en la que terminaría escribiendo. Wilcock huye de la lengua madre y, en el colmo del absurdo, llega a la propia madre. Podría, en el plan de conexiones infinitas que me guía, conectar esto a un chiste genial, por insolente y estúpido, sobre la madre del protagonista de Il tempio etrusco. En su descripción, se lee: se trataba de una «puta, afectuosa y devota», con dotes filosóficos («Tu muerte es una palabra que dirán los otros, como lo es la mía ahora»), pero con una singularidad que lo pervierte todo: se llamaba «Virgen». El infierno como quiebre entre causas y efectos es la madre, la lengua puesta fuera de sí. Llegar a ella escapando de ella: ahí el premio, perverso, de Wilcock.

Y de las madres a las mujeres: las que se personifican en ambos. Se podría decir, como ya se ha hecho en los estudios cuir y camp, que las mujeres más desopilantes de Copi están en sintonía con su travestimo visceral. Pero, ¿por qué no se hizo lo mismo con las de Wilcock? ¿No se recuerda, por haberlo leído en las traducciones de Sudamericana con otra tapa, la foto de las trans de la cubierta de I due allegri indiani, elegida por el argentino, figuras que son fundamentales en su imposible trama? Y si, como dice la Moreno, en lo que Copi no es trans para nada es en su antiperonismo, algo que lo comunica otra vez con Wilcock, ¿se deberá a que en este último, a pesar de su «gorilismo», el factor «fascista», hijo de la misantropía radical, todavía es mayor que en el de su coterráneo por lo que ni por un segundo podría contribuir a las líricas cuir y sus pulsiones emancipatorias? No nos olvidemos: Wilcock terminó escribiendo, ya peleado con Elsa Morante, su madrina literaria en Italia, en el cotidiano ultraconservador Il Tempo dirigido en la época por Fausto Gianfranceschi, neofascista autoproclamado.

Sin embargo, sin entrar en esos ambages, hay que ir a la mujer-infierno de cada uno: María Antonietta en Wilcock y Eva Perón en Copi. Una mujer, en cada caso, que nunca es una mujer. O sea, una chica Almodóvar, o una moderna o, también, La mujer que no existe, en versión Lacan.

Y esto habilita el último cruce, la esencia del fraseo mujeril y bufo:

5.

…los indios alegres con las locas. I due allegri indiani (1973) con Le bal des folles (1976), dos obras maestras.

Borges, que a su modo también era un indio que cultivaba la alegría y una loca travestí que hizo lo que quiso con los géneros, escribió en Magias parciales del Quijote: «¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las mil y una noches en el libro de Las mil y una noches? ¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios.» Bueno. Estos libros de Wilcock y Copi extreman esa inquietud: son verdaderas máquinas del libro adentro del libro, de la ficción adentro de la ficción. No es necesario más que ir a los inicios de bailarina con que se desliza la Bic de Copi en las primeras páginas, así como a la oferta laboral que en la segunda página de I due allegri indiani se interpone: se busca un dactilógrafo «veloz con experiencia literaria» para escribir novelas semanales.

Jugando con los títulos, podría decirse que se trata, a fin de cuentas, de la alegría bárbara y loca de escribir: de construir, paradojalmente, un lenguaje y un infierno propio, que se replicará, vía ficción, al infinito. Wilcock, por su parte, proyectó esta maquinaria de inquietudes que es su gran novela desde At Swim-Two-Birds, del irlandés Flann O’Brien (seudónimo de Brian O’Nolan), publicada en 1939, y que fue traducida por él con el título italiano de Una pinta d’inchiostro irlandese para la editorial Adelphi en 1968. Explicada brevemente por el argentino, «la trama sería esta: un joven estudiante está escribiendo una novela, en torno a un personaje, el cual también está escribiendo una novela, cuyos personajes se revelan y se ponen a escribir por cuenta propia una novela cruelísima, con el solo objetivo de exponer, como venganza, a miles de torturas sádicas a su personaje, que es a su vez su autor, personaje, por otro lado, de la novela del joven estudiante». Un juego de cajas chinas, donde adentro de un mundo-infierno aparece otro, y así por siempre. Recordatorio: en la anquilosada máquina teológica del cristianismo, el infierno es una institución que no tiene fin, incluso después de la salvación —ahí la diferencia con el purgatorio…

En Le bal des folles esos momentos del infierno supuran con los saltos de velocidad que se permite Copi en su prosa, pasando de un mundo a otro, pero poniendo de frente, cada vez, la realidad de la ficción o la escena de la escritura. «Es la tercera vez en un año que comienzo a escribir esta novela…» larga en un inicio de aplausos para construir la única persona-personaje que ha amado de verdad y a quién está listo para matar: Pietro Gentiluomo, un «italiano del sur de mirada lánguida». Y el baile, con la puesta en escena directa de la escritura, es esa largada de amor y muerte que lleva a la loca, al travestismo de escribir.

Poner en escena la escritura, sí. Eso está en ambos libros, se sabe. Pero se lo hace con el fin de reventar a carcajadas esa escena, poniéndola en el infinito inquietante de una caja adentro de la cual hay infinitas cajas, como en la caja del gato de Schrödinger (Wilcock lo cita en el epígrafe de su conocido cuento «El Caos») cuya paradoja hace de la caja siempre otra.

Se llega, como decía Borges, a tornar ficticio al mismo lector: I due allegri indiani es una novela escrita por los lectores, por lo tanto es una novela de mierda que no puede avanzar un episodio que ya es asaltada por la miseria de las intrigas que hacen al mercado de la literatura: narcisismos de vidriera, éxitos y fracasos, guita, crítica y editores, escritores de mercado, escritores de mercado sin mercado, escritores sin lectores, escritores-lectores-editores-empresarios, poscrítica, poetas, narradores, plagios, academia, derechos de autor, editoriales independentistas, editoriales monopólicas, contraplagios, amistades por conveniencia, enemistades por conveniencia, guerras inútiles, chistes injuriosos, revistas, likes, etc., etc.. Es decir, todo lo que hace al pequeño infierno de la escritura y la publicación. La genialidad de Wilcock está en no negar eso y mandarse a mudar a la utopía jipi de San Marcos Sierras, sino en hacer con esto mismo el arte de la novela: un infierno distinto. Y estallarlo en nuestras carcajadas, los lectores de mierda, porque si algo logra I due allegri indiani es lanzar por los aires todo el sistema literario (sea argentino o europeo) y, especialmente, la fábrica de la novela moderna (invento propio del exitoso novelista Yves de Lalande, personaje en La sinagoga degli iconoclasti, que gracias a la cadena de producción que inventó podía darse el lujo de no escribir, ni leer, sus propias novelas). Cosa muy wilcockiana y diferencia con Borges, o borgismo sin orillas: cumplir los delirios de sus criaturas.

Lo mismo, otra vez, en Copi. El infierno es la escritura, el fraseo. Su goce no tiene precio, ni siquiera el del mercado, y sin embargo está todo hecho con las esquirlas de los mercaderes culturales, para reírse con y de ellas. Quintin, en el 2015 y con ocasión de la reedición del El Caos, los juntó, sumando también a Perlongher, en el grupo de los Grandes Escritores Homosexuales Exiliados, pero concluyó que Wilcock veía más lejos. Quizás porque es un escritor maldito y misántropo, como parece preferirlos el crítico. Sin embargo, en esa nota se pierde de vista la alegría profunda, incluso vital, que siempre desplegó nuestro autor, alegría atravesada por lo infernal, claro, pero en la que, creo, bailan igual de bien los dos (incluso esto muestra cierto privilegio de Il Caos por sobre I due allegri indiani en la lectura argentina de Wilcock, quizás para acentuar el mito del exiliado, lo que ha traído un consecuente énfasis del mal sobre la alegría en su obra. ¿Wilcock escritor maldito? Sí, pero alegre, lo cual hace conjeturar lo más intenso: la compenetración entre mal y alegría en su vida y obra (desarrollar y documentar mejor esto para que los magos chichi no te manijeen por andar flojo de papers)).

Wilcock pide la ciudadanía italiana en 1975. Con decreto oficial del «Capo dello Stato» y entrega a domicilio, se la conceden el 4 de abril de 1979. Había muerto de un infarto el 16 de marzo de 1978. El chiste es kafkiano y augura, a pesar de su exilio, un destino sudamericano. Copi escribe su autobiografía anti-autobiográfica en París, en 1984, tres años antes de morir. La titula, bajo el hálito del mismo destino, Río de la Plata.

Hay un «Poema conjetural» en cada uno: nacidos en el culo del mundo, el órgano que acomete los mejores chistes, sus vidas y obras fueron, para redondear esta galería de nombres con una feliz expresión twittera de Moria Casán, un festejo de «absurdimo vital». El fraseo de lo imposible hecho posibilidad. El infierno de las locas alegres.

[1] «Once» (N. del A.)